2014

“汉雅一百:偏好”汉雅三十年庆之“三个艺术世界”论坛发言稿,复于 2014 年 2 月 23 日在美国纽约大都会博物馆的「水墨」论坛发言,之后修订如此。

我生在1969年,福建。这决定了我将幸运地成为一种杂食动物,啥都吃,死不掉。

这个时间,意味着“文革”晚期的事情还来得及在我的童年记忆中埋伏下来。我会唱的第一首歌是《我爱北京天安门》,小学课文的第一篇则是〈雄伟的南京长江大桥〉。此后,如果我期末考试成绩优秀,我会得到这样一张奖状,上面总是有那座大桥(图1)。

图1 邱志杰,《奖状2号》,铁板、铁链、滑轮组成的装置,4m×3.5m×2.2m,2008年

刚上小学,第一件事情就是毛主席去世了。我们被组织到人民会堂去参加追悼会。周围的人都在哭,我哭不出来,十分着急,但是最后被周围哭的气氛所感染,也跟着哭起来。等到大家都结束时,我已经欲罢不能。这种表现,应该是得到了表扬。

即使是在“文革”中,传统文化的痕迹还是到处都在。古城里还是到处都是老牌坊。我看到的《水浒传》还是民国时出版的带着绣像的版本。老派的书法家们,互相笔会唱和的时候,写的是毛主席诗词,但用的却是石鼓文。山水画家们,在群山中加上一队举着红旗的人,或者,远景中有一座南京长江大桥,就变成了革命性的题材。

“文革”一结束,遗老们从各个角落冒出来。功夫热、书法热,死灰复燃。这时,恰恰是在一种很社会主义的艺术体制,一种叫做“群众艺术馆”的机构所办的少年培训班里,我接触到了本地文人传统的正脉。原来,“文革”期间他们不少人靠着抄抄大字报,出出黑板报,都过来了。中国文化传统的生命力,就是这样。风暴到来时,竹子会趴下;风会过去,竹子会重新挺立。我的恩师郑玉水先生用1965年4月1日的《解放军报》练习汉朝的《石门颂》,这张报纸上有越南人在前一天击落十二架美军飞机的报道,还有毛主席语录“帝国主义是外强中干的”,这在当时或许是可以构罪的。二十年后的1985年,因为故乡小城买不到《石门颂》这本字帖,我从老师那里借来字帖,连夜就用透明的纸双钩下来。

我度过了浸泡在中国传统文化中的少年时代,混迹在最后一代儒者中间。老师在庙宇中找和尚参禅聊天的时候,我为他们磨墨,必须重按轻推,不能发出声响。等他们兴致来时,写一堆“翰墨缘”、“金石乐”之类,很快耗尽一天磨的墨。跟他们去拓印各种摩崖石刻;听他们用文读的闽南古语读线装书,一篇《孔雀东南飞》,读得老泪纵横。看他们用清水在红砖上写字,作每日的功课。这期间,我临摹了近千个汉印。进入青春期时,因为担心日记被偷看,我先是用篆书记日记,后来还是觉得不保险,索性用甲骨文当偏旁部首。发明了一种拼音密码。多年之后,在我早就忘记此事的时候,一次回乡偶然发现了一本日记本,上面是我自己完全不认识的文字。这是我的版本的“天书”。而用水在砖头上写字的经验,在十年之后,当我接触到所谓过程艺术和激浪派的时候,默默地,变成了《重复书写一千遍〈兰亭序〉》。

在我三岁的时候,尼克松总统访问了中国。在我学习书法和中国画的同时,中国开始了“改革开放”。因此,我用篆书所写的日记中,充满了对弗洛伊德、尼采、萨特、卡尔·波普尔、卡夫卡、拜伦、海德格尔混乱的阅读。我们那群中学生,甚至有一个松散的小组在阅读《共产党宣言》、《一八四四年经济学-哲学手稿》,甚至于《资本论》。这种思想上的不安,让我在1986年10月,看到一个叫“厦门达达”的展览时,非常明确地对自己说,这就是我要做的东西。于是我放弃去读考古学成为一个敦煌学家的梦想,决定考美术学院。

这就是说,在考上美院之前,我就已经知道,自己要做的不仅是美院正教的那些。

我没有经历过先迷恋学院教育和官方艺术,后反叛为前卫艺术家的愤怒转折。我也不是在当代的潮流中憧憬西方,蓦然回首发现传统。起义者和浪子回头的故事,更好听,但不是我的故事。旧文人、民间文化、社会主义记忆和全球化,这四种食谱,从小就杂乱地纠缠在一起,不可分割。

民间的影响,主要来自福建这个家乡。福建对我的影响是:独特的闽南方言保存了大量古文化信息;然后,民间文化极为强大。即使在“文革”还没完全结束的时候,逢年过节,党员们在单位上完班,回家就开始拜天公拜祖宗拜三坪祖师公。我在大学读书的时候,还曾经拿了一块桃木板,为一位当乩童的亲戚刻了道符。短短三十年的社会主义生活,消灭不了南蛮之地的妖孽,给它们一点温湿,民间的怪力乱神就成了癣菌。侨乡的文化更让它略显合法。遍地都是妈祖庙,那是我最早造访的美术馆。

这就是我的杂食背景。这种杂食让动物有着剽悍的适应力,能够胜任多种角色。当它过于确定时,也让我不断地从角色中退出。这应该是一种商业上最差的艺术家策略:从《兰亭序》开始,我曾经做过“后八九”最年轻的艺术家;后来又成为新媒体艺术的组织和推动者;观念摄影的一员;“后感性”一代和行为艺术的辩护者;主张社会干预的“总体艺术”的鼓吹者。三头六臂,狗抓耗子。

除了做作品,还写作,还教书,还编过杂志,做过艺术空间,还一次次沦为策展人。唯一没有离开过的是,一支毛笔。

我这种奇葩,正是一个时代的精神混乱,和一个民族的精神病史的病例。三十年不眠不休,欲壑难填,上天入地,正邪兼修。激烈地卷入历史和世界,要么满身结石,要么炼成舍利子。

杂食的背景给我一个强烈的影响:每一个人,都是不可分割的。不能分割为一种文化单位。人不是观念、立场、态度的工具。人有口音,人有气息,人会死,带着各自生老病死沉浮聚散的命运。两个这样的命运之间要互相启发,一支简单而柔软的毛笔才够。

我学习过很多精巧的设计、场面的调度、图像的寓言、感官控制的技术,后来也知道如何利用阐释、营销和体制的力量。但是这些方便的成功技术,慢慢地变得没有尊严。当代艺术家们精心设计图像,然后用复制和传播占领人类的印象。他们塑造品牌、雇佣奴隶,把自己变成资本家,甚至为此去进修管理学;他们到处寻找空白注册专利,为此可以恶心自己;他们为了展览想方案,甚至要互相保密方案。这都让我觉得太资本主义,不勇敢,没尊严,没面子。

2009年,我在纽约的一个画廊展览。我在开幕前两天到达,画廊是空白的,运来的作品在美国海关被扣了。老板很轻松地笑着说:“反正我知道你今天到,你会有办法的。”于是喝酒,喝到半夜,我说:“明天你去唐人街花二十美元,给我买一瓶墨汁,两支毛笔。”第二天中午我开始在墙上画画,连续画了24个小时,画出了一个展览,下午开幕前还来得及回住处换了一身衣服。那时正是金融危机最厉害的时候,切尔西的画廊都在展小画(图2)。我觉得这次很酷,很刺激。

图2 邱志杰,《大观》,墙上水墨,尺寸可变,2011年

水墨画和书法,助手帮不上忙,这很酷。画画的这个人读过多少书走过多少路,修养有多深,笔下就有多少韵致;内心有多强大,笔下就有多狠,这很酷。所有的痕迹历历在目,所有的错误无可掩饰,躲不得,藏不住,有冒险,像命运一样,这很酷。不靠人海战术和工艺精致,不靠砸钱堆材料,很大的一个展览运费很便宜,非常环保,这也很酷。画画写字的状态,通着气功和武术,越画身体越好,气场越大。不是青春饭,越老越强大,这就更酷了。

这么想,我也就也越来越喜欢在墙上画画,展览完抹掉。收藏家很痛心,观众觉得自己很幸运,很珍惜,看得仔细和激动。这样,双方都像做爱一样,真诚,投入,很有尊严。

然而,书法和水墨绝不是逃避。不是烧香打坐听古琴,假装心平气和,假装万念俱灰。不是装神弄鬼教老外打太极拳。我不但没有断绝激烈的社会关注,反而更积极,能量更充足。

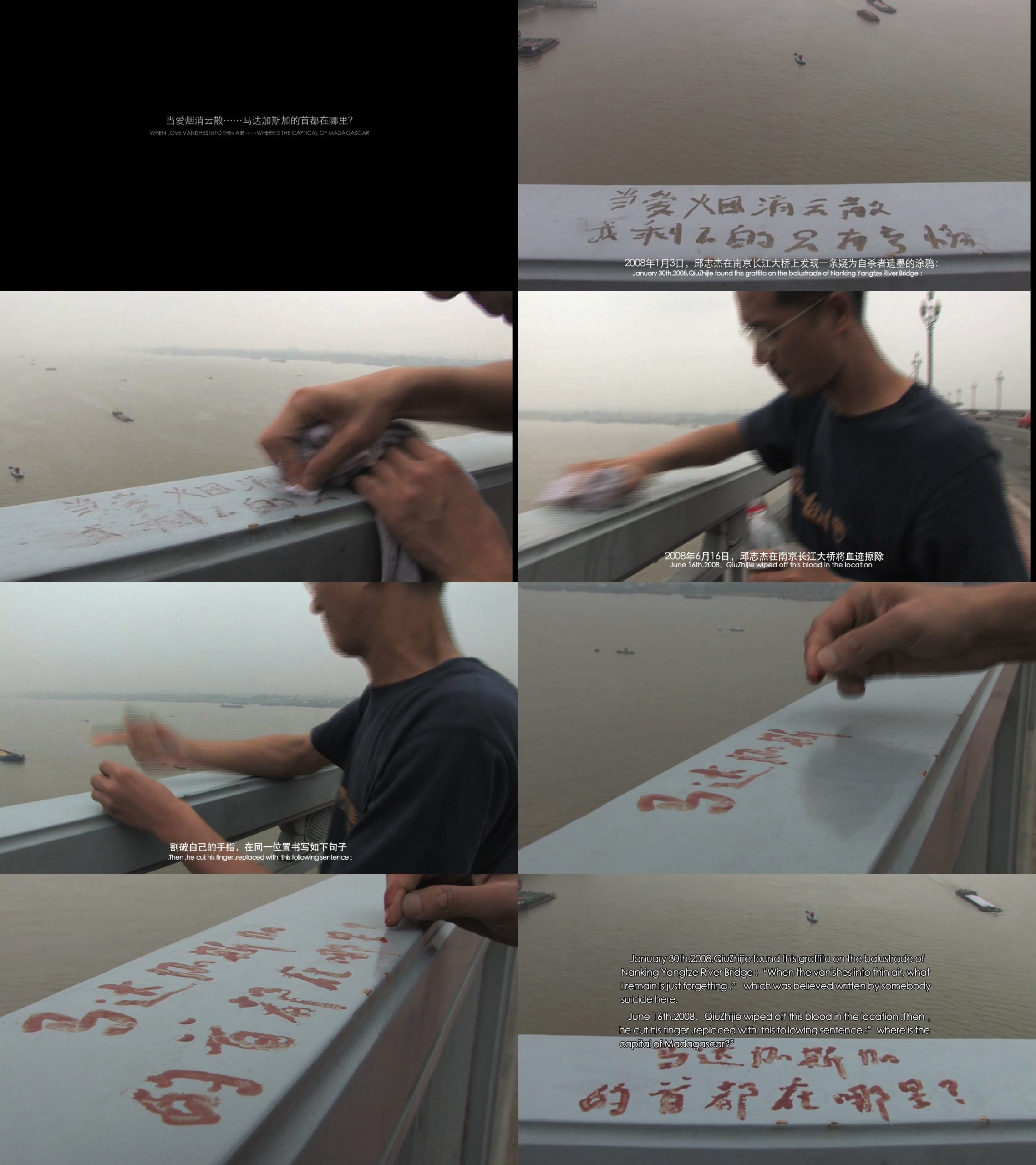

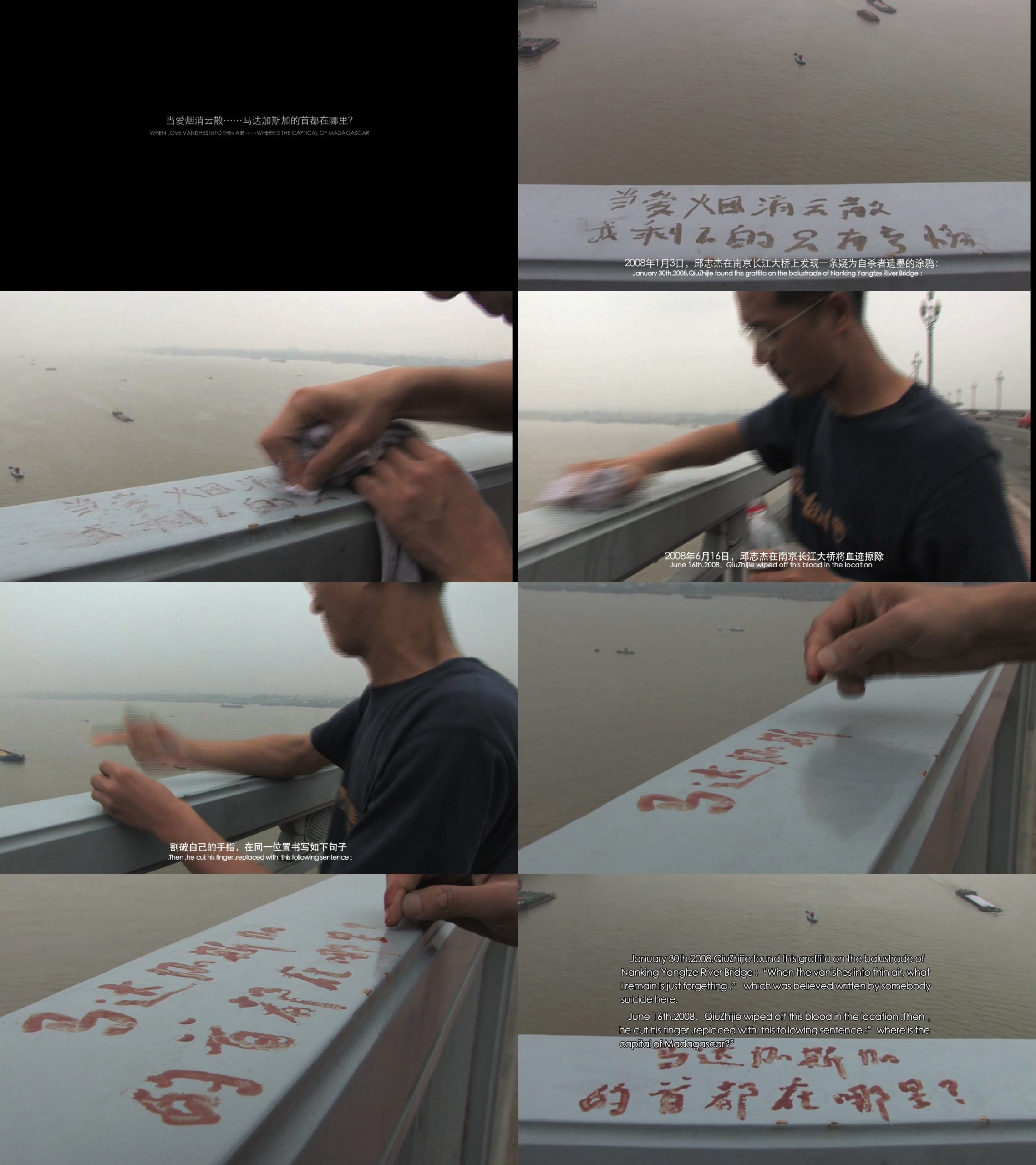

2008年1月,我在南京长江大桥的栏杆上发现了一个自杀者留下的血书“当爱烟消云散,我剩下的只有忘情”(图3)。这时我正在进行南京长江大桥自杀干预计划。

图3 邱志杰,在南京长江大桥的栏杆上,一个自杀者留下的血书“当爱烟消云散,我剩下的只有忘情”,摄影,2008年

这座1968年底建成的大桥和我几乎同龄。在我小学的奖状里,它是革命、民族独立和现代性的纪念碑,是进步的标志。而当我携带着书法再次站在它上面时,它已经是一座意识形态的废墟。四十多年来,从大桥跳下自杀的人在官方记录中是两千多人——你们的旧金山金门大桥,从1937年建成至今是一千二百人。我从2007年开始展开社会调查,同时带着学生,和民间自杀干预机构合作,在大桥上阻止自杀者。这个工作至今还在进行。从事自杀干预,去当别人沮丧情绪的垃圾筒,是有风险的事业。我需要更强大更自由的内心,书法和水墨就是我的护身符。

2008年,在大桥上,与这些现代化历史中的失败者一次次地狭路相逢,一次次地劝解这些赴死者。有一些形象和话语,在我的心中一再重复,慢慢明晰起来,沉淀下来,盘桓不去。我站在这座大桥上,常常会想起自己即将出生的女儿。这些形象和语句必须交给她,而它们只能是水墨画和书法。

因为水墨是失败者的艺术,是搏命的艺术。同时我也知道,那么多人走上南京长江大桥去死,正是因为这个时代中水墨和书法气息的稀缺。而毛笔才是写信的工具,是一个父亲对女儿说话应该用的口吻。于是有了此刻在大都会美术馆这里展出的《给邱家瓦的三十封信》(图4),三十张画十套作品,中间正好是南京长江大桥的九个桥墩。千男万子各自死,一父一女相伴生。

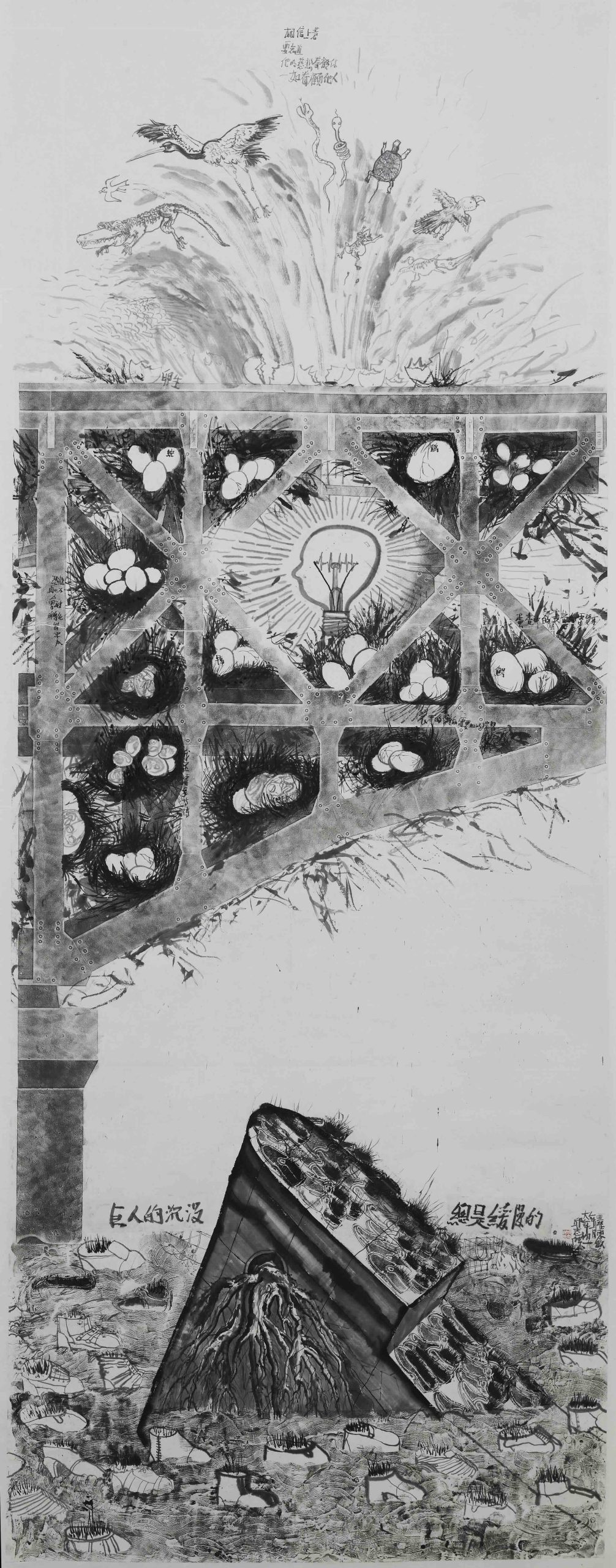

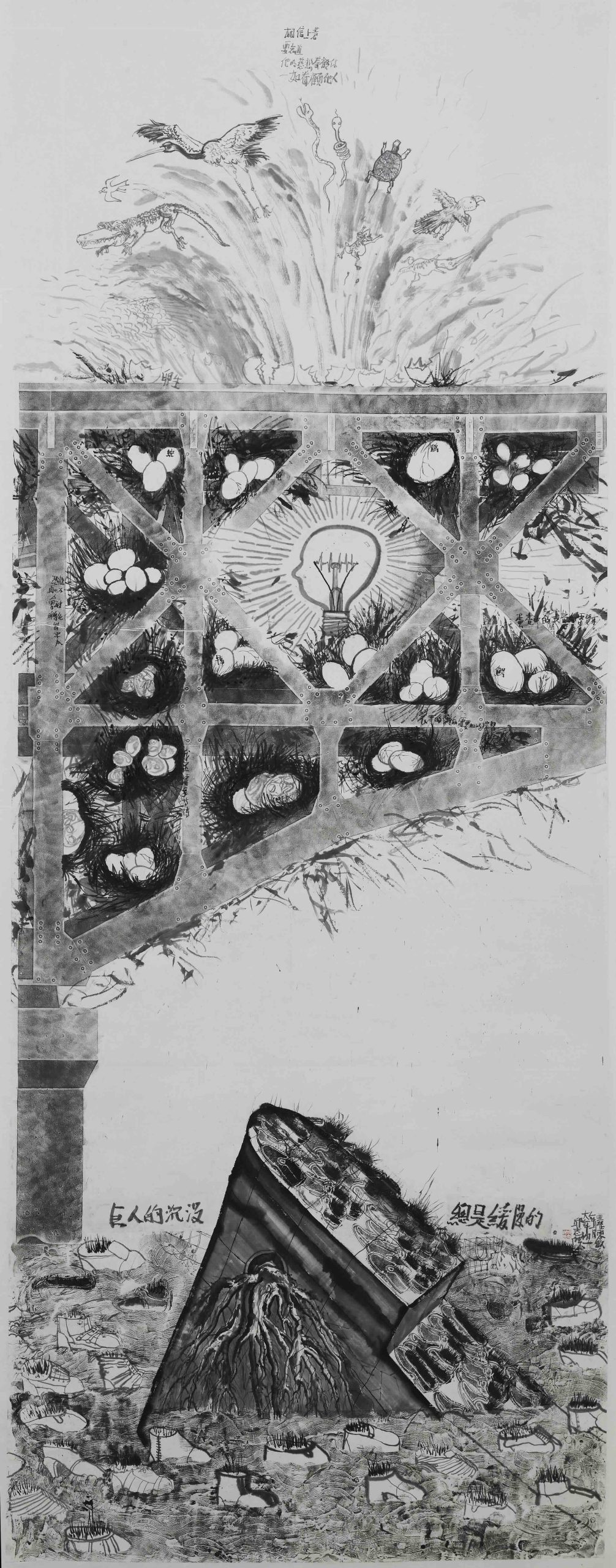

图4a 邱志杰,《给邱家瓦的信:巨人的沉没是缓慢的》,纸本水墨,190×500cm,2009年

图4b 邱志杰,《给邱家瓦的信:谁也无法禁止你偷着乐》,纸本水墨,190×500cm,2009年

图4c 邱志杰,《给邱家瓦的信:土壤的胜利姗姗来迟》,纸本水墨,144×300cm,2009年

很多人在长江大桥上拍摄旅游纪念照,转印在杯子上,作为纪念品。我把大桥上的涂鸦拓印下来,印在杯子的另一面。这是《到此一游纪念碑》。

大桥边上的广告牌,写着豪宅的广告词“世界会为有远见的人让路”。四十多年来,中国社会的关键词已经由“革命”变成了“成功”,而成功的指标正在日趋僵硬。正是这样的意识形态让失败者无路可走。我开着车从北京到南京,经过南京长江大桥,一路留下了轮胎上刻的字:“如何成为失败者。”

2008年夏天,我刮去了大桥上自杀者的血书,在那个位置,割破自己的手指头,写下“马达加斯加的首都在哪里?”(图5)字写得不好,因为很痛,手发抖。

你们中有人在嘀咕,为什么是这句话。每次都会有人问的。我再给大家看这个“公元五千年倒计时表”(图6)。在大桥上,当我们蒸着失败感的桑拿,不能自拔的时候,我们需要某种东西,比命运更遥远,让心一凉。在这个倒计时表的对面,是北京奥运会的倒计时表。这个荒诞的钟表,其实是政治。

图5 邱志杰,《当爱烟消云散……马达加斯加的首都在哪里?》,摄影/行为/录像装置,2008年

图6 邱志杰,《公元五千年倒计时》,装置,不锈钢、电子元件,2009年

于是我所有的工作得到贯通:表面上看来,在大桥上救人,当教师,当策展人,是最社会性的肇事。而书法和水墨,是最个人,最接近于修身的工作。分布在其间的,是各种机缘中的造物。这样想,就只是中国旧文人的路数,穷则独善其身,达则兼济天下。

但其实,最外部的卷入,正是修身的现场。越在大桥上待着,形象和笔墨都越独特和厚重,而不是熟练地重复传统程序。而越是坚持书写和绘画,心灵就越敏感和自由。以一支毛笔在宣纸上走着不归路,这样的书写和绘画,让内心强大,让我敢于走上大桥,这正是一种干预。所以我的水墨,不是枯木寒林松泉高士。我们不戒荤腥不修禅定不断烦恼,我们必须下地狱。我从小杂食,不怕。

最近,我正在为南京大桥自杀干预机构设计书法和水墨的艺术治疗方案。同时,邱家瓦五岁了,应该开笔习字。我为她双钩了《泰山金刚经》,让她描红。我相信,有书法和水墨,有唐诗宋词和汉字,她的一生,无论在什么样的炼狱中,也就有了护身符。

多年之后,当我们都已死去,邱家瓦也会为她的孩子双钩一本字帖,让他们描红。

中国人并不相信不朽。真正的能量,是不息,代代相传。

“汉雅一百:偏好”汉雅三十年庆之“三个艺术世界”论坛发言稿,复于 2014 年 2 月 23 日在美国纽约大都会博物馆的「水墨」论坛发言,之后修订如此。

我生在1969年,福建。这决定了我将幸运地成为一种杂食动物,啥都吃,死不掉。

这个时间,意味着“文革”晚期的事情还来得及在我的童年记忆中埋伏下来。我会唱的第一首歌是《我爱北京天安门》,小学课文的第一篇则是〈雄伟的南京长江大桥〉。此后,如果我期末考试成绩优秀,我会得到这样一张奖状,上面总是有那座大桥(图1)。

图1 邱志杰,《奖状2号》,铁板、铁链、滑轮组成的装置,4m×3.5m×2.2m,2008年

刚上小学,第一件事情就是毛主席去世了。我们被组织到人民会堂去参加追悼会。周围的人都在哭,我哭不出来,十分着急,但是最后被周围哭的气氛所感染,也跟着哭起来。等到大家都结束时,我已经欲罢不能。这种表现,应该是得到了表扬。

即使是在“文革”中,传统文化的痕迹还是到处都在。古城里还是到处都是老牌坊。我看到的《水浒传》还是民国时出版的带着绣像的版本。老派的书法家们,互相笔会唱和的时候,写的是毛主席诗词,但用的却是石鼓文。山水画家们,在群山中加上一队举着红旗的人,或者,远景中有一座南京长江大桥,就变成了革命性的题材。

“文革”一结束,遗老们从各个角落冒出来。功夫热、书法热,死灰复燃。这时,恰恰是在一种很社会主义的艺术体制,一种叫做“群众艺术馆”的机构所办的少年培训班里,我接触到了本地文人传统的正脉。原来,“文革”期间他们不少人靠着抄抄大字报,出出黑板报,都过来了。中国文化传统的生命力,就是这样。风暴到来时,竹子会趴下;风会过去,竹子会重新挺立。我的恩师郑玉水先生用1965年4月1日的《解放军报》练习汉朝的《石门颂》,这张报纸上有越南人在前一天击落十二架美军飞机的报道,还有毛主席语录“帝国主义是外强中干的”,这在当时或许是可以构罪的。二十年后的1985年,因为故乡小城买不到《石门颂》这本字帖,我从老师那里借来字帖,连夜就用透明的纸双钩下来。

我度过了浸泡在中国传统文化中的少年时代,混迹在最后一代儒者中间。老师在庙宇中找和尚参禅聊天的时候,我为他们磨墨,必须重按轻推,不能发出声响。等他们兴致来时,写一堆“翰墨缘”、“金石乐”之类,很快耗尽一天磨的墨。跟他们去拓印各种摩崖石刻;听他们用文读的闽南古语读线装书,一篇《孔雀东南飞》,读得老泪纵横。看他们用清水在红砖上写字,作每日的功课。这期间,我临摹了近千个汉印。进入青春期时,因为担心日记被偷看,我先是用篆书记日记,后来还是觉得不保险,索性用甲骨文当偏旁部首。发明了一种拼音密码。多年之后,在我早就忘记此事的时候,一次回乡偶然发现了一本日记本,上面是我自己完全不认识的文字。这是我的版本的“天书”。而用水在砖头上写字的经验,在十年之后,当我接触到所谓过程艺术和激浪派的时候,默默地,变成了《重复书写一千遍〈兰亭序〉》。

在我三岁的时候,尼克松总统访问了中国。在我学习书法和中国画的同时,中国开始了“改革开放”。因此,我用篆书所写的日记中,充满了对弗洛伊德、尼采、萨特、卡尔·波普尔、卡夫卡、拜伦、海德格尔混乱的阅读。我们那群中学生,甚至有一个松散的小组在阅读《共产党宣言》、《一八四四年经济学-哲学手稿》,甚至于《资本论》。这种思想上的不安,让我在1986年10月,看到一个叫“厦门达达”的展览时,非常明确地对自己说,这就是我要做的东西。于是我放弃去读考古学成为一个敦煌学家的梦想,决定考美术学院。

这就是说,在考上美院之前,我就已经知道,自己要做的不仅是美院正教的那些。

我没有经历过先迷恋学院教育和官方艺术,后反叛为前卫艺术家的愤怒转折。我也不是在当代的潮流中憧憬西方,蓦然回首发现传统。起义者和浪子回头的故事,更好听,但不是我的故事。旧文人、民间文化、社会主义记忆和全球化,这四种食谱,从小就杂乱地纠缠在一起,不可分割。

民间的影响,主要来自福建这个家乡。福建对我的影响是:独特的闽南方言保存了大量古文化信息;然后,民间文化极为强大。即使在“文革”还没完全结束的时候,逢年过节,党员们在单位上完班,回家就开始拜天公拜祖宗拜三坪祖师公。我在大学读书的时候,还曾经拿了一块桃木板,为一位当乩童的亲戚刻了道符。短短三十年的社会主义生活,消灭不了南蛮之地的妖孽,给它们一点温湿,民间的怪力乱神就成了癣菌。侨乡的文化更让它略显合法。遍地都是妈祖庙,那是我最早造访的美术馆。

这就是我的杂食背景。这种杂食让动物有着剽悍的适应力,能够胜任多种角色。当它过于确定时,也让我不断地从角色中退出。这应该是一种商业上最差的艺术家策略:从《兰亭序》开始,我曾经做过“后八九”最年轻的艺术家;后来又成为新媒体艺术的组织和推动者;观念摄影的一员;“后感性”一代和行为艺术的辩护者;主张社会干预的“总体艺术”的鼓吹者。三头六臂,狗抓耗子。

除了做作品,还写作,还教书,还编过杂志,做过艺术空间,还一次次沦为策展人。唯一没有离开过的是,一支毛笔。

我这种奇葩,正是一个时代的精神混乱,和一个民族的精神病史的病例。三十年不眠不休,欲壑难填,上天入地,正邪兼修。激烈地卷入历史和世界,要么满身结石,要么炼成舍利子。

杂食的背景给我一个强烈的影响:每一个人,都是不可分割的。不能分割为一种文化单位。人不是观念、立场、态度的工具。人有口音,人有气息,人会死,带着各自生老病死沉浮聚散的命运。两个这样的命运之间要互相启发,一支简单而柔软的毛笔才够。

我学习过很多精巧的设计、场面的调度、图像的寓言、感官控制的技术,后来也知道如何利用阐释、营销和体制的力量。但是这些方便的成功技术,慢慢地变得没有尊严。当代艺术家们精心设计图像,然后用复制和传播占领人类的印象。他们塑造品牌、雇佣奴隶,把自己变成资本家,甚至为此去进修管理学;他们到处寻找空白注册专利,为此可以恶心自己;他们为了展览想方案,甚至要互相保密方案。这都让我觉得太资本主义,不勇敢,没尊严,没面子。

2009年,我在纽约的一个画廊展览。我在开幕前两天到达,画廊是空白的,运来的作品在美国海关被扣了。老板很轻松地笑着说:“反正我知道你今天到,你会有办法的。”于是喝酒,喝到半夜,我说:“明天你去唐人街花二十美元,给我买一瓶墨汁,两支毛笔。”第二天中午我开始在墙上画画,连续画了24个小时,画出了一个展览,下午开幕前还来得及回住处换了一身衣服。那时正是金融危机最厉害的时候,切尔西的画廊都在展小画(图2)。我觉得这次很酷,很刺激。

图2 邱志杰,《大观》,墙上水墨,尺寸可变,2011年

水墨画和书法,助手帮不上忙,这很酷。画画的这个人读过多少书走过多少路,修养有多深,笔下就有多少韵致;内心有多强大,笔下就有多狠,这很酷。所有的痕迹历历在目,所有的错误无可掩饰,躲不得,藏不住,有冒险,像命运一样,这很酷。不靠人海战术和工艺精致,不靠砸钱堆材料,很大的一个展览运费很便宜,非常环保,这也很酷。画画写字的状态,通着气功和武术,越画身体越好,气场越大。不是青春饭,越老越强大,这就更酷了。

这么想,我也就也越来越喜欢在墙上画画,展览完抹掉。收藏家很痛心,观众觉得自己很幸运,很珍惜,看得仔细和激动。这样,双方都像做爱一样,真诚,投入,很有尊严。

然而,书法和水墨绝不是逃避。不是烧香打坐听古琴,假装心平气和,假装万念俱灰。不是装神弄鬼教老外打太极拳。我不但没有断绝激烈的社会关注,反而更积极,能量更充足。

2008年1月,我在南京长江大桥的栏杆上发现了一个自杀者留下的血书“当爱烟消云散,我剩下的只有忘情”(图3)。这时我正在进行南京长江大桥自杀干预计划。

图3 邱志杰,在南京长江大桥的栏杆上,一个自杀者留下的血书“当爱烟消云散,我剩下的只有忘情”,摄影,2008年

这座1968年底建成的大桥和我几乎同龄。在我小学的奖状里,它是革命、民族独立和现代性的纪念碑,是进步的标志。而当我携带着书法再次站在它上面时,它已经是一座意识形态的废墟。四十多年来,从大桥跳下自杀的人在官方记录中是两千多人——你们的旧金山金门大桥,从1937年建成至今是一千二百人。我从2007年开始展开社会调查,同时带着学生,和民间自杀干预机构合作,在大桥上阻止自杀者。这个工作至今还在进行。从事自杀干预,去当别人沮丧情绪的垃圾筒,是有风险的事业。我需要更强大更自由的内心,书法和水墨就是我的护身符。

2008年,在大桥上,与这些现代化历史中的失败者一次次地狭路相逢,一次次地劝解这些赴死者。有一些形象和话语,在我的心中一再重复,慢慢明晰起来,沉淀下来,盘桓不去。我站在这座大桥上,常常会想起自己即将出生的女儿。这些形象和语句必须交给她,而它们只能是水墨画和书法。

因为水墨是失败者的艺术,是搏命的艺术。同时我也知道,那么多人走上南京长江大桥去死,正是因为这个时代中水墨和书法气息的稀缺。而毛笔才是写信的工具,是一个父亲对女儿说话应该用的口吻。于是有了此刻在大都会美术馆这里展出的《给邱家瓦的三十封信》(图4),三十张画十套作品,中间正好是南京长江大桥的九个桥墩。千男万子各自死,一父一女相伴生。

图4a 邱志杰,《给邱家瓦的信:巨人的沉没是缓慢的》,纸本水墨,190×500cm,2009年

图4b 邱志杰,《给邱家瓦的信:谁也无法禁止你偷着乐》,纸本水墨,190×500cm,2009年

图4c 邱志杰,《给邱家瓦的信:土壤的胜利姗姗来迟》,纸本水墨,144×300cm,2009年

很多人在长江大桥上拍摄旅游纪念照,转印在杯子上,作为纪念品。我把大桥上的涂鸦拓印下来,印在杯子的另一面。这是《到此一游纪念碑》。

大桥边上的广告牌,写着豪宅的广告词“世界会为有远见的人让路”。四十多年来,中国社会的关键词已经由“革命”变成了“成功”,而成功的指标正在日趋僵硬。正是这样的意识形态让失败者无路可走。我开着车从北京到南京,经过南京长江大桥,一路留下了轮胎上刻的字:“如何成为失败者。”

2008年夏天,我刮去了大桥上自杀者的血书,在那个位置,割破自己的手指头,写下“马达加斯加的首都在哪里?”(图5)字写得不好,因为很痛,手发抖。

你们中有人在嘀咕,为什么是这句话。每次都会有人问的。我再给大家看这个“公元五千年倒计时表”(图6)。在大桥上,当我们蒸着失败感的桑拿,不能自拔的时候,我们需要某种东西,比命运更遥远,让心一凉。在这个倒计时表的对面,是北京奥运会的倒计时表。这个荒诞的钟表,其实是政治。

图5 邱志杰,《当爱烟消云散……马达加斯加的首都在哪里?》,摄影/行为/录像装置,2008年

图6 邱志杰,《公元五千年倒计时》,装置,不锈钢、电子元件,2009年

于是我所有的工作得到贯通:表面上看来,在大桥上救人,当教师,当策展人,是最社会性的肇事。而书法和水墨,是最个人,最接近于修身的工作。分布在其间的,是各种机缘中的造物。这样想,就只是中国旧文人的路数,穷则独善其身,达则兼济天下。

但其实,最外部的卷入,正是修身的现场。越在大桥上待着,形象和笔墨都越独特和厚重,而不是熟练地重复传统程序。而越是坚持书写和绘画,心灵就越敏感和自由。以一支毛笔在宣纸上走着不归路,这样的书写和绘画,让内心强大,让我敢于走上大桥,这正是一种干预。所以我的水墨,不是枯木寒林松泉高士。我们不戒荤腥不修禅定不断烦恼,我们必须下地狱。我从小杂食,不怕。

最近,我正在为南京大桥自杀干预机构设计书法和水墨的艺术治疗方案。同时,邱家瓦五岁了,应该开笔习字。我为她双钩了《泰山金刚经》,让她描红。我相信,有书法和水墨,有唐诗宋词和汉字,她的一生,无论在什么样的炼狱中,也就有了护身符。

多年之后,当我们都已死去,邱家瓦也会为她的孩子双钩一本字帖,让他们描红。

中国人并不相信不朽。真正的能量,是不息,代代相传。