2015

本文为2015年2月26日作者在中国美术学院的演讲。

我们可以将这一讨论系列称作:在普遍的无产阶级化时代里质疑康德关于判断的美学理论。我这样说是什么意思呢?为了回答,让我们来看一下杜尚的创作轨迹。

一

在《下楼梯的裸女》与《泉》之间,也就是说,1912年至1917年,在杜尚身上,到底发生了什么?为什么这一发生对我们今天是至关重要的?

1912年至1917年,杜尚越来越关心可复制性问题。这一可复制性问题,始于摄影和连贯动作摄影,后来把我们引向了弗雷德里克·泰勒(Frederick Taylor),引向了现成品。现成品首次出现于针对大规模市场的系列生产之中。正是在这一新的时代里,关于无产阶级化的新问题被打开了。

我已在我的《论象征的贫困》(De la misère symbolique,2005)一书里努力向大家证明,在福特和伯内斯(Edward L. Bernays)的时代,文化工业的发展,通过感知的复制和疏导装置,导致了消费者的感性的无产阶级化。伯内斯,是弗洛伊德的外甥。正是他,通过有组织地捕捉消费者的关注,因而也捕捉了那些力比多能量,后者是营销努力将消费者的原初对象重新转移到商品时所必需的,他于是发明了营销的基本方法。这一无产阶级化过程,也对应了工业的机器时代是如何使生产者被无产阶级化变得可能。我所用的“无产阶级化”一语,在这里,是指知识的失去。

对于音乐家巴托克(Bela Bartok)而言,这一知识的失去,正是出现收音机后我们必须付出的代价。就像唱片一样,收音机让我们能够不会演奏就能听到音乐。在1937年的一个访谈中,巴托克说,除非同时看着乐谱,要不然就不应该从收音机听音乐。对他而言,显然,不识谱或不会演奏的人,是不会真正有能力去听音乐的。我们将会谈到凯勒斯侯爵(Anne Claudede Caylus)在1759年与狄德罗辩论时所说的那句话,而歌德会在18世纪末说出同样的一句话。这句话是:要来谈论一幅不是自己亲自复制过的画面,是不可能的。让我们看一下法国画家胡贝尔在1796年画的卢浮宫里的现场:

图1 胡贝尔·罗伯特,《卢浮宫大画廊的发展项目》,油画,115cm×145cm 1796年

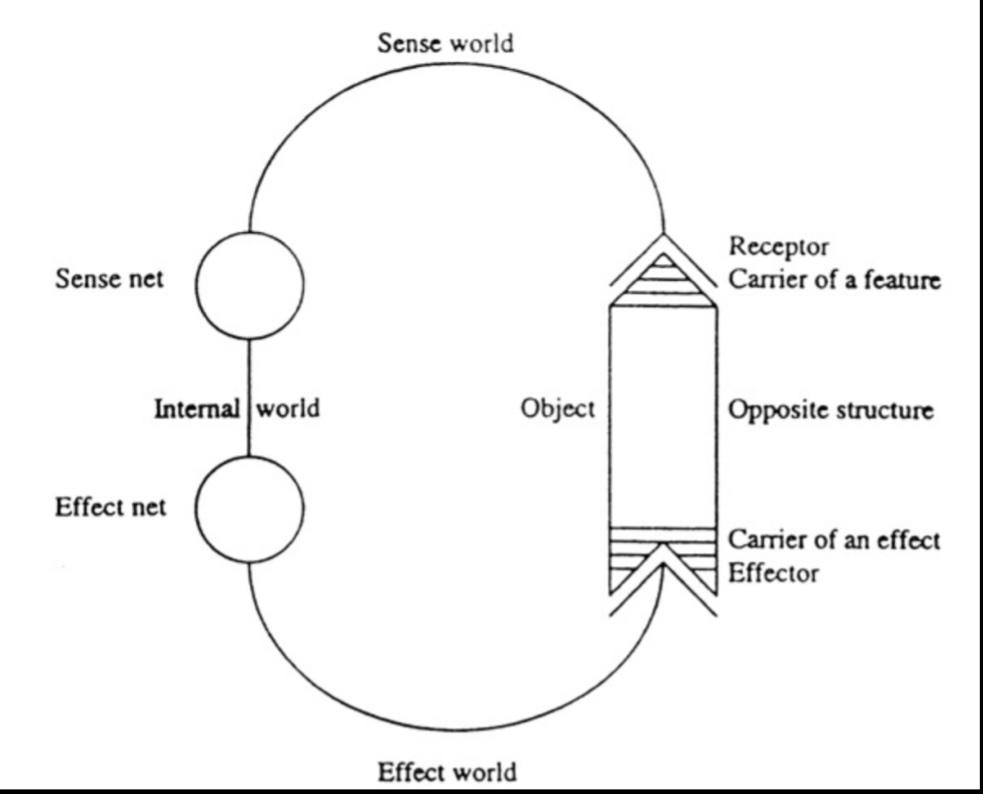

那时卢浮宫刚刚成为国立美术馆,是人人都可进入之后的第三年——访问者几乎都是艺术家,都在那里临摹。到19世纪,塞尚将会来卢浮宫做同样的事,他在一封信里向朋友贝尔纳(Émile Bernard)解释说,人不能够看见他画不出来的东西。我们能画出多少,才能看到多少。我们需要指出,这正在发生的,正是对于克斯屈尔(Jacobvon Uexküll)的感觉-运动环(sensori-motorloop)所做的改造。

图2 环形反馈圈的早期图示,《理论生物学》,1920年

这是关于这个“环”的最近版本。

图3

这一刻,它开始在人工器官之间连环,使得对于感性的一种感知性和艺术性、精神性和智性的表达成为可能。这种感性在这时变成了惊叹,法语里的sensationnel,在英文里,就有terrific(棒极了)的意思。

二

在整个20世纪,本雅明所称的具有“可机械复制性”的种种技术发展,导致了曾是艺术业余爱好者之特长的心理动作知识(psychomotive knowledges)的普遍退化。这一退化,是由感性的机械转向造成,后者导致了业余爱好者的无产阶级化。这使得业余爱好者失去他们的知识,成为一个文化消费者——有时甚至被转变成汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)所说的“有教养的庸俗者”。

这些问题,以及艺术家杜尚在他所描述的艺术家们自己也已被无产阶级化的时代里,提出的艺术作品的目的问题,在今天以全新的姿态挑战我们。今天我们所面对的,也是与杜尚所说几乎完全相反的时代,其中正发生着感性的第二次机械转向。这第二次转向是由数码技术带来的。通过数码技术,每一个人都能进行摄录、后期制作、索引、发送和推广方面的技术——这些至今仍是工业功能的技术,在过去由营销和文化工业的心理权力的霸权所控制。

这一感性的新的机械转向——它不再是模拟的(analogue),而是数码式的(digital)——却导致了业余爱好者这个角色的复兴,导致了力比多经济的重构。这种力比多经济,一直以来都被消费主义系统性地疏导和改道,终于造成一种驱力经济,一种力比多的脱经济(libidinal diseconomy)。

什么是业余爱好者,如果他/她不是力比多经济的一个象征的话?业余爱好者的“热爱”(amat,来自拉丁动词amare,也就是“爱”):这正是使业余爱好者成为业余爱好者的东西。艺术业余爱好者热爱的是艺术作品。就他们热爱艺术作品而言,这些艺术作品对他们也起了作用。也就是说,业余爱好者被这些艺术作品改造过了:如果从西蒙东(Gilbert Simondon)谓之过程的个体化这个概念上来说,他们被个体化了。

三

为了让一件艺术作品——任何的艺术作品——作为艺术作品出现,使它成为艺术之作品,我们必须相信它:相信它是一件作品,并相信它是作为一件艺术作品。只有我们相信它,艺术作品才能作为艺术来发生作用。

从某种程度说,康德就已经表达了这个意思:审美判断的反思性作为一个不能被证明,同时永不可能是确然的(apodictique),可以被论证的判断,至少从这一个角度说,已预设了某种信念。这仿佛是说,每一件艺术作品在某种程度上,都是对它自己的揭示,只有通过将它自己展露为一种启示,才能真正展露它自己,故此形成某种教义。这在某些情形中就形成了学派、小团体、某些教派,有时甚至就导向派系分裂。康德说,当我将某件艺术作品看作是美的,我必然会认为,每一个人都应当觉得它是美的;不过,在我内心深处,我是知道的,情形不会像我想要的那样,而且永远都不可能那样。这也可以被说成:作品的美,是永远无法被识别的,如果识别意味着将它确立为真实,就像在“证明”和“演示”时那样。审美判断将永远只是作为我的信念的某种状态被保留下来,它可能被更广泛地分享。比如,作为时尚,或作为一个被接受的观念,被我的朋友们分享,甚或被我的“时代”分享。不过,审美判断的对象,将永远且真真正正地保持为不确切的,也就是说,不能被证明。不论它是个人还是集体作出的,审美判断总属于下面这个秩序:它是一个反思判断,而不是一个确定判断,意思是说,它属于那个信念的秩序,也是一种普遍的艺术的体验模式。

在20世纪,这一信念与某种丑闻发展出了一种新的但根本性的关联,落进某种陷阱和逆转(古希腊语 skhandalon 的语义)中了。这一关联是自19世纪以来形成的,从《奥林匹亚》——马奈的那一著名作品开始。它也是霍夫曼(Ernst Hoffmann)的《沙人》(The Sandman)中的那个动画木偶的名字,在弗洛伊德分析什么叫作诡异(uncanny)时,这个形象起到了核心作用。这一关联,随着达达主义的到来,变得更明白。

这一种新的信念——我们可以称它为倒转的信念——在相互竞争的教派和小团体之间,表现得最为明显:有些比另外一些更教条些,有些更纷争,其实我们也可将这些教条称作趣味,或运动。不过,这些趣味或运动是社会性的跨个体化过程,如果我们可以将社会性理解成心理和集体的个体化过程的话。

因此,仿佛可以这样说:反思式判断不仅是共享的,而且是建构的。它是运用了很多的人工诡计后才达到的,而且这一判断和它的反思性的人工性形成,可以成为艺术本身的一个维度。不光是在一个层面上,而且甚至艺术作品的形式本身,也可以是人为的:它可以成为约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)意义上的社会雕塑。

恰恰是在这同一意义上,艺术成了高度投机的营销的全球发展的一部分。我们看到的像“网上口碑或口耳相传”这样的营销技巧,其实也是心理权力的一种模态;这样的营销技巧,利用的正是个人和集体的反思性和必要的自我提示。艺术的秘传学于是受到了威胁,正在变成神秘化。

所有这一切都来自可称作社会雕塑的药学(pharmacologie),来自永远受到神秘化威胁的神秘学。一旦神秘化,药学就成了这种神秘化的材料。而这一对峙并不起自博伊斯,而是起自杜尚。

四

这一切向我们提出了关于可一般地称作信念的这一感知性行动的工具和技术条件问题。这一问题仍须被重新提出来,在这个有的人将当代艺术当成了像宗教那样的封建迷信,有的人则又将它当作了死硬派、狂热分子、诺斯替派和不可知论者的借口的时代里。艺术的神秘总是穿越它所动用的工具,正如在膜拜中,我们也要用到工具。现代艺术和当代艺术的特殊问题,是这些工具越来越过时了。这么说时,我指的不只是艺术家所采用的技巧,而且是各种组织(就它们也是我所说的一般器官学的一部分而言),也就是说,机制。

一件作品只有在我们相信它时,才起作用。更精确地说,一件作品只有当它在感性上影响我们时,才发生作用,好像它突然使我们一下子注意到它。只有当它将我们拖入一种神秘,这一突然的呈现才能将我们深深吸引住,才能在感性上影响我们:它这才除了首先向我们揭示它自己的存在、揭示其作者与其观众的存在之外,还向我们揭示出存在平面之外的某些东西——如果我们愿意相信它的话。艺术的经验,是作品打开了这样一个平面,同时又揭示了另外一个平面的经验。每一件作品内都有一个这样揭示的结构。

任何一个富有一种超感性官能的感性主体,都能够有这一独特的、不可还原的主观经验。康德辩称这种与感性的邂逅(aisthesis)类似于道德律则,他称它是一个审美判断。它以这世界之中的最平常的方式,使那不同寻常的东西出现于平常的东西身边——从这一平常中突现,同时,还作为永不能被证明的东西来显现:它只能被经验。

让我们这么说吧,神秘物是不同寻常之物(extra-ordinaire)之名,这其中带有这个作品的秘授的展演性(performativité mystagogiqu),后者只有满足了此一条件,才能起作用。要让平常之物的神秘性生发出来,作品必须启动并引导它进入另一个平面,这样,它才构成一种所在——一个目的地。这一层面——它不再是存在的层面,虽然它也不是来自别处,或来自存在之外的另一个层面——从内在性之中冲出来,进入这一层面。正是这一完全内在的投射,构成了反思性判断的基础,因为这个判断是不能被简化为或比附为客观的确定,即不能被简化或比附为确定和认知判断的对象。

认知从来都是不神秘的。反思,却带有不寻常的神秘,不过,它具有的是不带超越的不寻常。在这一意义上说,它是内在性本身的神秘,是世界的成为世俗(devenir-profane),也就是成为平常(devenir-ordinaire)——当中,反思性判断只有经过某种缺失才成为普遍。它的普遍性是:我设定每一个人都应当认为它美,而不光是令人愉悦;我所发现的平常之物的美,每一个人也应当发现它是不同寻常的。这一点,正是其神秘本身,恰恰是因为,它只是通过自身的缺失来呈现自己:我们绝无法证明这种普遍性。它将永远保持为根本可疑的。

被称作美的东西,或更一般地说,每一个审美判断的内容的缺失性的存在(l’être-par-défaut),与语言内在的习语式(idiomatique)特性汇合起来:没有普遍语言,每一条习语,都是因为语言的缺失。比如说,在那些不会说某一语言的人看来,习语就是来自发音错误。这同样也是为什么艺术作品总是习语式的。一种语言,是从一般而言的语言,也就是从“那一”语言的缺失和错失中诞生的,一种语言也只有错失和缺失时,才被说出:作为缺失,通过制造一个或多个缺失——某一种语言(与一般而言的语言对立)是将言语给予《圣经》所说的“用语”(shibboleth,它是发音的错误)。正是语言的神秘和诗的不确定性,才将这样的一个错误转变为所需的东西——变成一种必要的缺失。这属于德勒兹(Gilles Deleuze)所说的准因果性(quasi causalité)范畴。

这一必需的意外,在每一件艺术作品中都被揭示了出来。它是从一个本来是不可能的,也无法被证明的独特性跳出来的,而且比一个简单的、可证明的普遍性——可被证明的、确然的,能被归入确定判断的概念之内的普遍性——走得更远。这样一个独特性打开了另一个维度,另一个平面。这意味着,这一维度,这一平面,是自发地从任何欲望中跳跃出来,到某种程度欲望将它的对象变得无限,使之成为独特性的对象。

艺术的秘传所涉及的层面,是与其他的一致性平面并存的平面,没有它,任何类型的作品的对象——不论是科学的作品、哲学的作品、文学的作品、法律的作品、政治的作品,还是一般而言的知识的作品——都无法存在。也就是说,它将自己加于存在之上,尽管它不能成为计算的对象,但如果没有它,存在就会崩解。如果没有它,那些试图存在的东西,就会被拉低到仅是求存的层次:驱力的层次。

康德用来描述审美判断的那一反思性判断,只不过是将整个精神的活动包含在内,不能被任何知识所归约,甚至也不能被确然的、认知的和确定的知识归约的关于这另外一个平面的一种反思性模态。确然的思想家,也就是如柏拉图和亚里士多德所说的“辩证家”,只感兴趣在一定的条件下工作,在此条件下,人能保持距离同时沉思此时此地(deixis)——因而从演示(monstration)转向了论证(dé-monstration),从示范到论证。但是,这些条件本身是演示性的,它们本身就属于展示的秩序。它们是无法被论证或证明的。它们是我们所说的公理(axioms)。它们是所谓的“奥义”哲学所要教学的东西,是启蒙,而不仅仅是正经的教育,一种难以理解的(exotérique)教育。

如果公理体系无法被论证或证明,同时却又是所有论证的条件,公理是可能为真却永不能够被证明为真的东西。这是不是意味着它只是信念的对象?这样说,就又错了。因为,这一“信念”是基于证据的,可以作为共理。不过,这意味着,它也是一种缺失的判断的对象。

正是这一类缺失的证据给审美判断的反思性奠定了基础。是不是证据本身就构成了一种神秘?如何分开那在各个方面强调和支撑精神生活的必要的秘传——作为生命带来的光的影子——与我们要为之付出代价的,有点像鸡窝里的狐狸(典出《克雷洛夫寓言》—译注)一样的所有种类的神秘化和蒙昧主义效应?

精神生活的这一内在的含糊,要求我们对它作出批判:对所有的秘传的批判,倒并不是为了谴责它们,而是要在它们之中辨察那总有可能发展成神秘化的东西。这就使得汉娜·阿伦特通过“有教养的庸俗者”这一人物所分析的那种文化庸俗主义得以可能。柏拉图从未涉足这一工地,尽管他给予苏格拉底权威,让神秘的狄俄提玛(Diotima)来担当这个文化庸俗者的角色。柏拉图以为他自己是干净的,因为他谴责了艺术、音乐和诗歌的玩弄神秘。也正是这神秘化的倾向,以及所有的秘传(所有的哲学、所有的艺术、所有的宗教)所包含着的神秘化,才产生了那些突然之间不再相信,但仍继续做他们的工作的各种教士。

柏拉图的本质、康德的先验、弗洛伊德的欲望对象:所有这些都来自这样一种神秘。这一切都是一种不寻常之物,以及狭隘的理性主义之徒总认为它可以和应该被删除。他们的借口是,不寻常之物的确总也是(但并不只是)装疯者的玩意。

五

我这里要说的信念指向某个不在这个存在的平面上存在的对象,因为我们也能相信,在这一扇门之后,是有一条路在那里的;但那是完全不同的一种信念。我想到的信念,不是一个对存在的信念;而是在于不可简化地将一个对象放到另外一个平面之上,并通过这一行动,相信了那另一个平面。这是一个最最平凡的结构,它的逻辑是,欲望给它自己一个对象,并将其抬高到这样的一个地位,它之所以成为欲望的对象,是因为它不可被计算,不可被比较,也不太可能。从这一角度看,它不是一个存在之物,如果我们非要说只有可确定和可计算的才能算存在的话。

当我将某物判断为美的时候,我做的正是同样的一件事。我在判断中包含了这样的信念:每一个人都应该发现它是美的。当我爱一个存在物,想要得到它时,我的判断包括了这样一种想法:整个世界的人都应该爱和想要得到它才是。虽然我知道实情并非如此。在这里,欲望与驱力不同。欲望将它的对象普遍化;相反,驱力则倾向于去消费一个对象。后者并不包含自我普遍化,欲望之于驱力,就像美之于仅仅是令人愉悦的东西一样,不是在同一个层面。

六

我们现在生活在一个失去爱的时代,在这个时代里,力比多经济的构成,到了这样一种状态:资本主义将欲望放到了它的能量的中心,但这种经济则将欲望带向毁灭,释放了驱力,瓦解了友爱,并且更普遍地瓦解了具有思维的灵魂的人相互抱有的爱和对这个世界里的那些对象的爱。当这样的灵魂具有宗教性的时候,他们会将这些对象看作上帝无限之善的表达,当作是这一善作为所有爱的崇高源头的记号——上帝于是就成了所有的欲望的对象。

爱,或用一个较不特别是西方和基督教式的用语:欲望,构成了友爱。爱也是这样来构成个体化过程的,它必须同时处于心理平面和集体平面上。正是通过爱、心理与集体的个体化过程中的“与”才成立。作为这一个体化过程的基本和先决的条件,爱是需要通过关怀来被维持的,正是那些关怀的实践,才使我们能够进入一致性,这些一致性是存在于那个不同寻常的平面之上的。而这个不同寻常的平面,是并不存在的,所以,它才总是内在地看上去可疑和不大可能。比方说,艺术作品,正是这样一些关于关怀的实践。但作品本身必须先被关怀,我们必须先被引导进这些对象之中,而这些对象本身又有起始作用。这就是苏格拉底在柏拉图的《伊翁篇》中所说的磁线和磁场。

如何进入作品?这个问题,在这个文化工业的时代里,在“文化民主”社会里,是我们所说的文化中介——一种高度机构化的方式所表达的“指引的问题”(这问题我前面已说及)。进入作品的问题,却又是一个关于秘传的问题:它是将观众引导进某种神秘之中的问题,而艺术作品内在地就是一种神秘,因为它将它所影响的事物投射到了另外一个平面上,一个本身不大可能的和内在神秘的平面上,至少从普通的存在(existence)的平面看过去是如此。而从基本生存(subsistence)的平面看过去,则更是如此。这一关于进入作品的问题,在每一个社会都会被提出,不论它是体现于巫师、武士(他进入了一致性平面,即他的自由)、官员、大师傅、艺术家,还是社会机构。可是,在现代艺术里,这一问题是以新的方式,如同一道裂缝来到我们面前。

这张新的账单是一道裂缝,这是我们为上帝之死必须付出的代价。我们通过上帝之死得来的奖励,是一种代价很高昂的错误,它也是我们圣猎(chasseausacré,作为隔离的非同寻常之物)的战利品。圣猎也是破魅,正是在这个破魅过程里,现代艺术才作为世俗物的神秘,不再作为神圣物而到来——在破魅的世界形成的内在性中,它是对释放出新平面之存在的一致性的肯定。这正是波德莱尔所说的意思,他说这话时,想到的是康斯坦丁·盖斯(Constantin Guys)和马奈。这也是德勒兹所说的一致性平面,即对这个世界的信念。这是一种内在性的秘传(mystagogie de l’immanence)。

要“相信这一世界”,我们需要有一个一致性平面:存在从不足以满足信念。这一对一致性的信念(它不是令我相信门后有某东西的简单信念),是与作为动机的理性不可分的:在法语中,raison(理性)这个词,也指“运动”背后的推动。信念瞄准动机,而动机又由信念构成 [这一秘传正是西蒙东所说的一种转导(transductive)关系]。我只能欲望我相信的东西:我的欲望的对象立刻(在我想要它时)成了我的信念(在其无限性中)的对象。同样,我只能相信我(无限地)欲望的东西。

亚里士多德称这一欲望的动机为théos。这个théos是所有欲望的没有感觉、无法进入的对象。在这一意义上说,它是不存在的。亚里士多德说,任何存在物都是有感觉的,也就是说,都是可朽的,或“尘世的”(sublunaire)。Théos是感知性灵魂的静观(theorein)对象,因为它们欲望。正是通过静观,灵魂才通往——同时被提高到——不同寻常的平面。

七

今天,在一个无爱的时代里,我们要说爱一件作品,是越来越难了:我们只发现这件或那件作品是“有意思的”。“这件作品蛮有意思”,这就是“后现代式的”判断,它既不肯定也不否定,这在有教养的庸俗者那里,最为典型,而我们也听到得越来越多了。这是一种平庸的判断。Mediocris(平庸)从根本的意义上说,指称一般人的一般判断,服从现代大众社会的平均值。一个作品,只有当它在第一时间激发了好奇心,将它自己转变为神秘,提高到另一个平面,才发生作用:

正如龚古尔兄弟(Edmond de Goncourt & Jules de Goncourt)说夏尔丹(Chardin)的一件作品:在某一时刻,“画被升高了”……

这是丹尼尔(Daniel)在拉斐尔作品前所说的话。他说,需要看它五年,这画才会上升起来。只有在兴趣让位于惊奇之后(après-coup),作品让观众吃惊时,作品才生效。正是在惊奇中,通过惊奇,对作品的热情才能到来,作品才能产生一种悬浮的效果,也就是说,产生一种奇迹般的效果,因而引起发自内心的赞赏。

图4 西斯廷圣母, 拉斐洛·桑齐奥,1513 - 14

的确有一种艺术秘授的历史的一体性。当我经验了人们所说的一种作品神秘,或者经验了一系列这样的神秘之后,如美术馆、展览会或画廊里所展示的,这种一体性,就显现了出来。我突然发现自己处于一个被拉升的状态,可以说,那无法预料也无法理解:我正在过渡到另外一个平面上——在那上面,一种过头的,一种更高的领会[如果说惊奇(sur-prise)仍是一种领会(préhension),那么,它是一种更高的领会(sur-préhension,我造的一个法语词)],在这样一个平面上,它克服或越过了所有的理解或相对的领会(com-préhension)。

这过程可以经由拉斯科岩洞的母牛壁画、古希腊的大理石雕刻、伦勃朗的人像,或者某神秘路径,如发掘同时代的艺术家以花体缩写签名的专论来实现。艺术家与他/她的时代产生的跨个体化,这是一种悬置,一种épokhè,因为它创造了时代性(faire époques):它成了我身处其中的一个时代,我被这样一种惊奇改造了。这样一种更高的惊奇,加上之后发生的,一起被西蒙东称作个体化过程中的量子跃迁。它也能构成艺术史中的一个时代,或在艺术家的个人历史中构成一个时代——在他的作品中。

图5 拉斯科岩洞的母牛壁画,距今1.5-1.7万年

丑闻本身也是一种社会提升,在这之前则是坠落。所以,其希腊语skhandalon的原初意义就是:陷阱。丑闻因为涉及一个过程,所以不限于心理上个人层次的提升。相反,它首先而且消极地构成了一种崩溃,它是一种更高的领会,但它呈现为无法理解某物,不是单纯地无法理解,它与所有的兴趣和进入超感性的通道相反,它更像是抽了公众舆论一记耳光并违背其品味的那种震惊:它是那种压根没有什么趣味的,不值得产生兴趣的,因而在这一方面可以说是败坏道德的东西。

只有在丑闻过后,通过一种集体的个体化过程(也就是跨个体化过程),惊奇才出现——一个时代,也就是说,一种悬置、一种中断,将我们托起来。这一丑闻之后,出现一种集体的提升,但它只有通过某种像追悼那样的途径才会到来。

这就是为什么我们永不可能说,在当代艺术展览的开幕中,秘传只是一种神秘化而已:现代艺术起于丑闻,靠某种陷阱来达到巅峰,当代艺术也从丑闻而来,它需要一种事后效应,而它丑闻式的起源则赋予这事后效应正当性;这种事后效应在某种程度上便是先天的,它是心理和集体个体化的转变,通过这种转变,那善于玩弄丑闻的秘传家就揭示了艺术的秘传特征并塑造了社会性。

如果“当代”意味着没有丑闻,那问题是要知道在什么情况下秘传仍是可能的。过去曾有一个丑闻的时代,那时,丑闻是通过违犯(transgression)来产生的。但在今天,情况不是这样了。在今天,仿佛再也没有了违犯的可能性,仿佛我们再也不能从违犯那里指望到什么东西。或者说,再也不能从神秘那里指望到什么东西,仿佛再也没有了神秘。在我们的时代,黑帮和寡头们正没有羞耻地驱逐虽然很庸俗,但还是很有教养的资产阶级。

通过提升,作品才对我显得是作品,然而这种提升只有作为信念才能到来。这一信念是欲望,在这种欲望之中,判断才形成。判断一个作品,则是决定“爱”或“不爱”它。而这就是为什么,这样一个判断是业余爱好者的行为:正是业余爱好者以最多样的方式创造了艺术史。

今天的艺术作品,在很多情形里我们都不能绝对地说我们爱它们,或不爱它们:在这些情形中,爱,已没有任何意义。于是,人们倾向于去给出一个我认为很平庸的评估:“有意思”或“没什么意思”。平庸可以很庸俗很粗鄙,我们要避免鄙视它(因为,在今天,谁还能彻底逃脱有教养的庸俗者这一命运?)——它是长久形成的,是被德国哲学家霍耐特(Axel Honett)称作Mißachtung [这个字在法语里被译成mépris(鄙视),它的字面意思是,一种“错误把握”(mis-take),一种“误当”(taking wrongly),需要以我之前提出的一系列词语来理解:相对的领会,或者更高的领会]的痛苦。

八

当艺术以违犯的方式出现,也就是说,作为生成态度(devenir-attitude)的第一阶段,艺术所劳作的对象已不是物质,而是个体化过程。这就要求我们去思考一种超物质,而不是去思考什么“非物质”。艺术会想尽办法利用下面这一点:个体化是一个趋势、一种流动、一个过程,在这个过程中,形式变化、转换和流动,而这些形式总已是物质:色素、大理石、铜、照片、油画布、报纸、工业材料、玻璃、“现成”物品、铁轨、机械、装置……所有可以成为个体化过程:对象的东西,也就是说,可以将时间空间化的东西。这正是我所说的第三持存的角色,它们作为痕迹,规定了心理和集体的个体化过程的结构,而这些结构则是由持存装置(dispositifs rétentionnels)编织而成。

艺术先经由违犯,然后又成了态度,作为心理-社会个体化过程(态度是它的内容,因而在这一意义上讲是最卓越的超物质)。艺术是一种转变的模式,这也是个体化的原则,但它的条件随时间而改变:在工业和后来的超工业活动中,违犯的构成物料越发过头,它们已经不再是用来生产形式的物质了。

个体化过程由一种感性谱系学形成的一般器官学诱导出的一种动态的限制所造成。在丑闻作为社会雕塑的技术的时代,即作为一种新的个体化过程时,可复制性——替代了在形式上迷惑人的装置和基质——(在语言转变为文字,又被印刷之后)不仅仅影响了视听艺术作品(比如摄影和电影),而且首先根本地影响了我们日常生活中所有序列化的产品。它标志着再生产的一般领域的变化,这一变化造成了新的(工业式的)第三持存总体,它始于工人的姿势的语法化。

个体化过程的条件,是器官学式的:它们穿过知觉器官,但也不停地通过技术中介对这些器官集成加以重组。比如说,可以(人工地)通过乐器将耳朵和手连接到一起(通过一个本身是人工制品的器官),或在狭义的艺术史之前,艺术家用一根草来将色素吹到拉斯科岩洞墙上,这样他将嘴、眼和手连接到一起。

艺术史是对这些器官加以重新组装的历史:画家们用手去看,而在19世纪出现了音高和节奏的间隙记谱法后,音乐家们也能用眼睛去听了。这些组装是这样实现的:器官的去功能化和再功能化,包括感官、人工器官及其组织。而所有这一切,是与语法化并行展开的。通过语法化,连续性被隔离:言语、运动、姿势和被知觉的可见和可听的连续性被分离为可重新组合的、可操作的元素,并通过这一层面而实现了艺术作品。

去功能化和再功能化,与可感物及其相关的对象的器官谱系学的节奏相应(智性和它的理性、它的动机的整体),它们有一些特征:创造出了我们所谓的时代的断裂,并随着时间的推移强化了那些裂缝、脱节和不可理解性、危机与批判。在我们和肖维岩洞(人类历史上的第一批乐器据说也诞生于这一阶段)之间的那三千多年里,这一谱系学[它始于人化(hominisation)的初期,也就是二百多万年前]通过语法化达到了一种工业装置,当中,产生了感性和精神的机械转向——于是,所有的层面都成了可被算计的对象,成了可被确定的对象:成了康德说的规定性判断(jugement déterminant)的对象。

正是在这样一种转变中,《泉》这样的非同寻常的作品才会产生于1917年至1963年,正是在这个阶段里,跨个体化线路进入了艺术史,这是今天我们所说的当代艺术的源头。在其谱系的这一阶段,文化工业组织以视听的权力来捕捉和系统化地转化力比多能量。视听权力的操作以时间客体的流动来模糊注意力,为初生的消费主义经济服务。感知器官最终变成了工业地被重新模化的器官集合的元素,而打头阵的是各种装置,如心理装置和感知装置,以及技术装置和社会装置。正是在这一新的游戏里,艺术跨个体化过程开始起作用。

艺术家们用所有这些装置来工作,用这些材料去生产出各种类型的持存性的材料:超现实主义者们运用了包括无意识的心理装置;表现主义者们动用了能改造现象的记忆装置,如保罗·克利(Paul Klee)在其《现代艺术理论》开头所描述的,如现象学装置(博伊斯是其延续);波普艺术动用了大众媒体装置;等等。所有这一切,都将我们带回到了一般器官学这一问题上。就这一器官学来说,知觉装置被重新检测、探索、布排,并且可能被改变用途,而这些经历深远地改变了这些器官学的活动的地位。

陆兴华 译

许煜 卢睿洋 校