2010

本文为作者于2010年12月在中国美术学院所做讲座内容,经作者同意发表。

一、机器的幽灵

当影像生产因为数字科技急剧发展而致过度,大量数字影像四处泛滥,在这个被称为网络2.0,社群网络工程主宰的时代,摄影其实很难被单纯化。隔离开数字场域中的其他影像生产机制渗透,混种影像的特质几可说是此刻所有数字空间中浮动事物的共同特征。基于如此特质之殊异性,很显然地,既往有关摄影(或说,模拟影像、银盐影像等等)之论述就不能不作改变,甚至扬弃,去重新探讨分析当下的影像状况。但是,上述之变动仍在进行发生中,身处激流之中,如何能有一个较稳定观看而又不落入偏斜见解陷阱?首先,立即性地要能辨证地澄清混种影像特征是否彻底改变了摄影影像的本质,摄影者与观看者的本体位置是否被套换移转,数字场域的伦理关系异变是否支配改变摄影影像生产机制的根本伦理价值?

上世纪90年代,万维网刚创立不久,电子邮件、超文本作为网络数字空间的主要流通交换事物时代,超链接尚未成熟,计算机仍被视为是另一种知识经济工作平台,科技工具思维主导排除了极大多数知识分子对于新文化现象、新公共领域,给予注意分析并提出理论论述。论述空缺和延迟的征兆表征了主流思想对于新事物的抗拒排斥。希尔特·洛文克在《暗纤——寻找批判网络文化》[1] 一书中大篇幅描述数字时代萌芽当时的文化空洞氛围。

洛文克尝试去建构出一个正形成中的数字网络文化之批判理论,从科技官僚、商业挂帅和法国1960年代后结构、解构、后现代等等巨型论述困境缠绕中解离。宏观的假想在今天看来,仍旧深陷在彼时的“此时此刻”的偏见,也即是,计算机作为超文本场域的思维支配洛文克去想象未来的网络世界之现实性:

网络(internet)并非是一种让人丧失躯体的(虚拟)浸入式环境(immersive environment)。网络的潜在是真实,不是虚拟。网络并不是各种经验的仿真器(simulation)。如果它能唤醒某种性欲望,它必须是建立在符码上,不是在影像上——分配的,抽象幻觉(delusion),不是某种(摄)影[(photo)graphic]幻觉(illusion)。[2]

网络是真实而非虚拟,社群网络实现这个推论,某些事件上让现实与虚拟网络交融互渗。然而强调符码优先性,支配或主宰网络欲望生成,排斥影像、摄影,将之视为网络之附属的论点很显然地不符今日YouTube、Flicker和大量影像网络群体不断衍生之现象。从这例证引出一些有趣的课题:影像,尤其是摄影影像为何被认定为网络的负面成分,某种网络的黑暗面,或套用作者的词,某种暗纤,备而不用的否定物?对于影像的拒斥和扩大语言符码宰制性,是否表征文字与图像、影像的矛盾对立在数字文化黎明时期之特异现象?拒斥影像,也即拒斥影像的诱惑和幻魅,它代表某种不可言喻的数字理性幽灵之存在?

将洛文克否定影像在网络数字场域的位置之论点放在科技史、计算机科技发展史去观察,会发现这样的说法回应了潜存的荧幕(计算机和其他数字载具)和数字运算装置的特殊历史关系,荧幕的矛盾历史性。作为数字影像的生产机制与观看场域的计算机、数字装置荧幕必然会因为这历史性而复因决定了数字影像的本质。

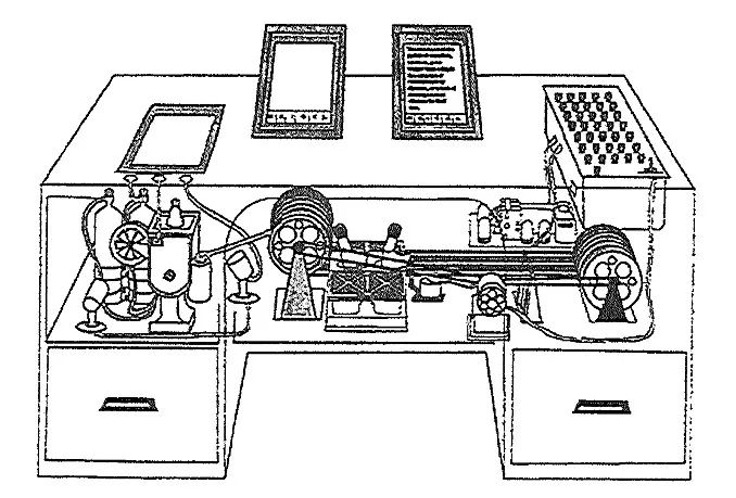

最初的原型计算机构造设计(Memex,1945),只是纸上构想没有真正实现:一个工作平台附带两个倾斜的半透明荧幕,一个摄影复印版和键盘,用这些装置去操控与存取桌面下使用微卷影片录下的信息(图1):

Memex原先构想是一个桌子使用者可以坐着,装配两个倾斜的半透明荧幕,将数据投映在上面以便阅读。荧幕右方有一个键盘和一组按钮、杠杆,用来搜寻信息。若使用者想参考某些文件,他就在键盘上打出符号码,那书的标题页就会跳出(Bush,1945:03)。影像被储存在桌面下的微卷——除了微卷档案外,一个摄影拷贝版也附加在桌面上——使用者可以透过触控笔(stylus)将出现在他前面的材料分类,连结并登录不同信息。[3]

图1 Memex原型设计图

原形设计图中所附带的双荧幕(screens),更正确说应该是背面投影的双“银幕”,投映微卷影片的数据影像。用户的观看经验承续19世纪电影发明前的众多投影装置的光学观察,一种模拟的影像材料关系,胶卷、摄影光学物质秩序支配了知识观看的想象交换过程,从搜寻存取到复制。

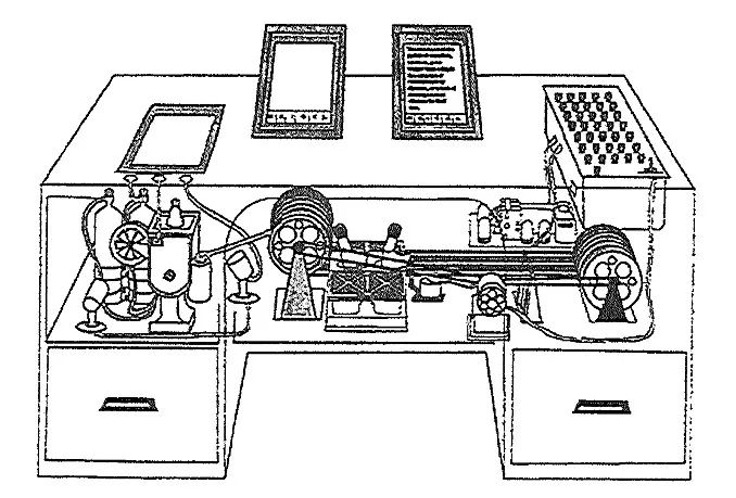

Memex基本上是一个中介过渡时期的科技想象物,处于模拟光学进入数字信息空间的门阀位置,混种的非纯粹性局限了其认识论与实践的可能,在一个求稳定统一,惧怕混沌不确定的时代。Memex诡异地同时扮演了19世纪工业革命时期盛行的大众娱乐光学装置的哲学玩具(philosophical toy)和后工业的数字信息科技装置想象物。也许因为这份非纯粹性的本体-认识论意义,也许因为现实的数字影像科技的物质条件发展不足的限制,道格拉斯·恩格尔巴特(Douglas Engelbart)在范内瓦·布什的Memex构想(1945)二十多年后才终于实现造出第一台可以实际操作的原型机(1968),具备了Memex的荧幕和恩格尔巴特发明的鼠标。[4] (图2)在恩格尔巴特的访问(1968)中提到他最初想电算机的念头是想象坐在一个巨大的荧幕前,各种符号出现在上面,透过操控这些符号,人们让计算机运作。如何让信息借由打卡机或计算机打印机转成可以在荧幕上呈现的符号数组(symbology)问题,恩格尔巴特在访问中特别强调其重要性。

恩格尔巴特从二战时在海军服役所学得的雷达侦测技术中认识荧幕技术。操控雷达荧幕,透过手中按钮直接控制荧幕画面,日后演变成他发明鼠标的创意原点,人机互动(human computer interface)界面的开端。对恩格尔巴特而言,计算机思维与工作和影像彼此间是不可分割的,然而这种观点并不被当时的主流电算科技社群所接受:

恩格尔巴特的梦想修正(做法)对工程师社群来说,太过极端,必须将一个荧幕联结到一个计算机的想法,还有人类可以和显现在荧幕上的信息互动,这些对他们而言都是相当可笑。[5]

工程师的抗拒现象一直持续到1970年代中期,当超文本核心运作已可在这些计算机装置上顺畅进行。这是一个令人讶异的历史事实,当我们今日已将荧幕视为所有数字装置所必备,iPad平板计算机甚至又更极端地让所有计算机操作的基本配备全部消失在荧幕后面,只留下荧幕。这一现象不但未被排斥,反倒成为流行事物。从信息革命起源时期的被抗拒排斥的附属物到今天新网络世代,网络空间从数字空间演变成为另一种社会空间时代,荧幕反倒逆转成为宰制各种数字接口(人机、网络、社会)的代表装置、场域。荧幕在数字历史进程中所产生的质变逆转现象,无疑地,必然是由多重复杂文化社会动因所促成,不可能用化约的科技史论述简单带过。

单纯想象一下第一部带有荧幕的电子计算装置——计算机原型——出现的时点,1968年,就够让人充满玄想。那是一个骚动不安的年代,西方社会抗议运动达到高峰分水岭,西方社会文化思维充满怀疑论与极端意识形态论述实践彼此间尖锐的正面矛盾冲突此起彼落,理性、秩序、权力成为冲突中的共同敌人。不论左与右、新与旧,各种立场派别的思想论述和实践都落处于崩解,再造与流动的焦虑不安亢奋状态,末世论中的救赎,乌托邦是彼时的流行事物。没有主体,信息科技革命诞生在这样特殊历史时刻与文化氛围。恩格尔巴特最初动机是希望发明可以控制不可预测与变动事物的电算装置,其思维在某种程度恰好对应福柯的“认识元”考古学论述,计算、交换、分类、价值是他们的共同思想范畴物,各自表征了那时期的时代精神在科技与人文科学场域的不同实践。若这假设有效,那么可以说第一台计算机荧幕就扮演了“机器的幽灵”,计算机科技无意识的镜像,令人不安的阴暗处。

图2 原型机 道格拉斯·恩格尔巴特 1968年

乔纳森·克拉里在《观察者的技术》(1990)书中第一章〈现代性与观察者问题〉,开宗明义地就以非常震讶忧心的口吻描述他个人面对新兴的计算机影像快速扩散的不安,更多的视觉虚空间被制造出来,从之前的模拟影像发展到数字电子影像,影像技术更加全面性支配控制视觉,观察者和眼睛的主宰性更加消褪,介于信息网络和理性之间的调节者之主体性陷入危境。处在如此强烈的视觉转变危机时刻,克拉里提出一个关键性课题,也是我们目前正在探讨的问题:

当代这些去物质化的数字影像和所谓的机械复制的年代之间又有何关联?[6]

历史演变过程中,连续与断裂的现象如何展现在两种不同本质的影像进而影响了视觉形式的变化?基本上克拉里采取连续性论点,认为数字影像和模拟影像之间并未存有本质性差异,至多只是形式与生产技术的差别,旧有的观看模式仍将继续在新影像场域中操作。新数字影像展延并深化19世纪“奇观社会”的观看,使之更为复杂与全面化。

维持这样的连续史观审视视觉与影像技术,从模拟到数字的历史激变,克拉里在下一部著作《统觉的悬置》同样也是聚焦在19世纪的视觉生产场域,时间点稍后,探讨“注意力”课题。他还是坚持所谓“文化形式”先决,“内容差异”为次的说法,电视与个人计算机的视觉活动,观看经验延续19世纪的奇观式(spectacle)观看机制之实践,只是更为深化和全面性,调控观看者的观望与注意力,使之产生互动错觉,但实际上却被固定、隔离、分化孤立,丧失主体能动性与自由。[7]

他虽然在某些段落也曾意识到不同影像本质的差异会影响观看机制,不同的光学装置也各有各的历史发展,必须加以区别差异化“不能轻忽对于特殊与区域性人机接口分析之必要性”[8]。但是他依然固持其全体论立场,对他而言,从19世纪到20世纪末,不论是模拟影像或数字影像的观看机制,只有一种荧(银)幕用来规训-管控观察者的机制:

在所有各类荧幕之前的注意力行为是福柯所谓的“永久观察网络”中连续发展的回馈与调整之过程的一部分。[9]

如果说克拉里在《观察者技术》中悲观地描述他对新兴的数字视觉文化的感受,那么,《统觉的悬置》就将这个悲观论调持续用在上世纪末崛起的网络文化上;他更加黑暗地预言未来21世纪的网络世界会加剧从19世纪末一直持续进行不断的奇观式观望,管理控制观望机制,规训观看者,剥除其主体自主性,使得原本在19世末尚一息残存地保留些许灰色自由的时间空隙——可以短暂涣散,作白日梦——都将彻底消失不见:

但是在20世纪结束的时候,松散联结电子工作沟通与消费的机械性网络,不仅已经摧毁先前尚留存的些微差异介于休闲与劳动之间,而且进入巨大西方社会生活竞技场中去决定如何占领时间。信息与电信系统仿真出迂回漫游与漂流,但是实际上它们却构造出隔离的定居模式,在这里收受刺激与标准化响应都会生产出一个前所未有的涣散注意和类自动性混合物,它可能会维持一段相当长的时间。在这种科技环境中去区分个人行动的有意识注意和机械性自动调控模式之间的差别是否还有意义就变得可疑。[10]

网络世界透过观看机制将注意力标准化与调控去构成一个终极至上的“数字化与控制化(cybernetic) 的定言命令 (imperative)”[11]。全面数字化的网络世界将是一个无法反思,彻底内化观看主体的世界,而荧(银)幕则将是主体消失的最后界面场址。

二、想象的能指

克拉里的生物政治论点聚焦在统觉经验中注意力集中与涣散的行为,由此去检验19世纪末不同光学装置,视觉研究论述和绘画空间建构它们如何消解观看主体在其(先天)综合能力之消减。庞大的实证主义式视觉考古学研究意图建构一个统一论述,因而悬置或简化了课题复杂性和差异性,忽略介于19世纪末各种银幕和电视荧幕及计算机荧幕之间的根本特殊性差别。要凸显如此差别,显然必须移转以生物政治作为分析轴心的操作,也即是说不能局限在狭义的统觉这课题,扩大到统觉与其他视觉意识之互动的认识有其必要性。此也即是麦茨分析观看影片时“现实印象”(l'impressionde réalité)产生过程中“想象能指”(le signifiant imaginaire)的决定性机制,观影的视觉经验并不能纯依赖生理、心理的统觉认知行为,或是从刺激源角度(影片本身):

现实印象有一部分是来自于电影能指(significant cinematographigne)的(统觉)物质性成分:透过摄影方式获得影像,是像“刍像”般的“真实”,将“声音”与“运动”加上去,又让这更超过单纯刍像,因为它们在荧幕上的“复制”的丰富性同时出现在感官(经验)元素以及它们在影片之外所生产出来的。[……]但是,我也注意到刺激(源)之类似性不能完全解释,因为现实印象,它的定义本身,都是受益来自想象,而非来自于将之再现的材料(也即是所谓的刺激)。[……]所以现实印象的研究不能单靠和平常统觉的比较,也同时必须透过和不同的虚构统觉(perception fictionnelles)相互关联,其中最主要的就是,在再现艺术之外,是梦与幻想。[12]

麦茨严谨定义分析所谓影片的现实印象,它泛指与所有影片观看有关的,不论是有剧情的叙述性影片或非剧情片,影片的现实印象取决于能指统觉(perceptis du signifiant),它含上述的平常统觉和虚构统觉。至于剧情片所特有的虚构-效应,它使观看者意识摆荡在梦、白日梦和真实观看之间。

不论是哪类影片,现实印象的塑造决定观众对影片的可信度之产生。依据麦茨的理论,可以明确了解19世纪末的银幕经验和观看电视荧幕,观看与操作计算机荧幕所涉及的想象能指是极端不同的。这个重大差异性,一方面来自荧(银)幕上的影像性质不同(所谓的刺激源),放映场域差异;另一方面来自于观看者自身的意向性,其观影的欲望决定了“现实印象-虚构效应-真实效应”三者之间统觉意识向量变化。当然还有文化与社会的制度性决定因素,政治经济效应,都含带相当复杂成分因素,而不能单从权力控制的终极目标去下最后的标点。

19世纪末的电影,在立体摄影、Praxinoscope à Projection、Théâtre-Optique[13],和其他各种光学幻影装置争相运用视觉错觉产生幻影效应之后,综合修正幻像和真实的矛盾关系,重新运作生产出新的能指统觉,不再全然依赖生理统觉的心理效应。电影的现实印象取代先前的魅影幻象(phantasmagoric image)欲望,而介于观看和真实的分裂银幕,等待观看者重组立体摄影的假三度空间。Praxinoscope的错位空间重迭映照浮动鬼影幻觉,解离影像与空间的位置关系,浮动非空间,电影将这些错位分离银幕缝合为单一银幕,假真实空间和魅影幻像,融合成银幕影像和其外的虚构与真实效应。巨大的黑暗建筑空间,观看者远离银幕的距离,银幕和影像的巨大超过现世生命世界的真实比例(人与物的过大,城市自然-外界的过小)都可以在现实印象、真实、虚构效应下操作可信度,降低统觉与意识的醒觉批判。

电视荧幕提供的视觉经验,人机接口关系又退回到前一电影时期的19世纪光学装置,将观看影像压缩在一个室内陈设的家具式方盒,但不像之前人和影像装置贴近紧邻到快不可分的距离,电视荧幕与观者的距离介乎电影的远离和上述19世纪光学装置那种紧邻。这种观看距离拟仿观看绘画的空间距离。观看电视是日常生活的一部分,这句话更重要的意义是,它是生活的一部分,不可少的一部分,它不需隔离的特殊空间去操作生产种种观看的效应。其想象能指不会要求悬置或中断一般的统觉经验去作为观看的前提,观看电视的视觉经验是醒觉但涣散且离心多于近乎白日梦;不像观看电影,电影荧幕是个原场景诱发观看者降低醒觉,聚焦但随时都在睡眠、梦与白日梦之间的灰色地带徘徊。电视荧幕的现实状态就在于它必须被点燃、打开,要不它就只是一块黑色不透明的玻璃荧幕。前电影光学装置的银幕与影像内容的关系是分别的组合物质共体,一种类同容器和内容的相互关系,内容可以改写但也可以重复被拥有。电影银幕和投映影像的关系,暂时,非重复性,不能拥有的(在再录制技术之前)。电视荧幕和影像的关系是虚拟内容,其想象能指操作的真实效应,不是真实印象,它取决于一种特殊时间性:同时性。也因此电视特别强调在场、临场,电视观看经验类似目击、见证与窥视。这种观看特质贯穿并联结复杂多种类型的所谓“电视节目”、“荧幕内容”,这些影像内容除了同时性之外尚有另一种特殊时间性质——片刻与临时性。非连续性似乎变成电视荧幕观看和电影或其他前电影的19世纪光学装置之间的重大差异。

从第一代个人计算机出现之后,计算机荧幕开始进入大众生活领域中。不像先前计算机、电算机只是科技社群少数人使用的科技产物,家中同时拥有多个荧幕成为普遍现象。外观和技术、物质层面类近电视,很容易让人将两种荧幕的观看经验视为相同无差别。然而实际上,从荧幕影像性质、荧幕和其后的技术控制装置关系来看,计算机荧幕实际上运作一种截然不同于电视荧幕、电影银幕的新人机接口所决定的观看行为。计算机荧幕影像不再为了叙述性、虚构性之主宰而服务,此也即是说现实印象和真实效应的可信度衡量准则在此失去其有效性。如果说最早的个人计算机荧幕运作的观看倾向于认知统觉的知识学习行为,观看者个人意识醒觉程度大于电影或电视的醒梦之间的意识游移状态。聚焦的计算机荧幕观看需要一定的观察者身体行为——触觉、手的运动等等。很明显,在这个和观察者身体互动的状态下,影像可被改变,从这些层面可以说电影和电视的观看想象能指之精神状态和计算机荧幕观看使用存在很大差异。此差异,借用麦茨的说法,并不是在于影像物质性,也不在于一般的统觉,而是源自于一个全新的人机接口影像关系:从原本简单机械性(如立体摄影)到电影取消(或透明化)这个接口,电视承认但悬置这个接口在一种单一功能的收受使用工具(像收音机或是电冰箱)。

计算机荧幕具体表征这个新的人机接口,它运作并要求观看与观看者之间产生新的想象能指,新的想象场域。而无疑地,随着计算机科技急速发展,计算机不再只限于隔离的个人计算机使用,荧幕上操作超文本、多窗口的分割画面(荧幕)也早已成为必然、必须有的功能。其后伴随万维网演进到网络2.0的社群媒介、社群网络,计算机先是转变成沟通、信息媒体,再变成超媒体多功能,到今天又蜕变成社会、社群媒体,甚至被称为后媒体。短短时间进程,计算机荧幕这个原本低叙述性、低虚构性的接口也产生巨大变化,混种多样化,产生更多的虚拟接口空间营造更加复杂的人机接口迷宫。个人计算机时期的观看行为,聚焦定点已经不适于这种新的接口迷宫。急速流动的搜寻,无秩序、没规则的虚空间跳跃穿梭,没有地图的航行,这样的荧幕与影像机制要求不再是电影、电视荧幕空间的单一画面、虚拟透视空间的线型单点观看所可承担。影像性质混杂混种使观看认知没办法持续在单一场域操作,甚至破坏、中断观看认知。我们如何能说这是同一个荧幕,和电影、电视一样,毫无差别?新网络时代的计算机荧幕,不仅在形式、技术、物质层面上改变,如苹果的iPad平板计算机连原本仅存的键盘也消融进荧幕里面,这个动作彰显的并不仅是美学(工业设计)意义,低限美感表现的底下其实是某种观看机制至上要求下的另一种想象能指,将所有阻碍观看,非属观看的装置机制——也即所有那些属于机械、科技与操作的成分——全部隐身透明化。使用者只有荧幕,面对唯一荧幕,新的荧幕观看,是自由碎形、混沌、流动漂散在多重空间不确定的观看。“浏览器”、“browse (browsing)”英文词义原本就带有漫游、游走的意义。不稳定的观看,隐指影像、接口的不稳定,它可能来自于自身的碎裂。也可能来自于衍生不断的虚拟接口、网络接口之变化。

以上分析比较,着重在观看者和荧(银)幕的统觉认知关系和衍生的想象能指之差异变化。

转到社会、经济的文化层面,三种荧(银)幕和其内容影像的差异性更为明显、直接。电影和电视作为休闲文化的商品经济生产,娱乐和虚构性创造社会大众的短暂参与,媒合劳动与虚拟再生产的交换过程,参与者以自动性或半自动性的被动收受荧(银)幕影像所给予的,参与和收受而不需学习或复杂操作。麦茨所谈的低醒觉性游走在梦、白日梦和真实之间的精神状态,表征了主体性——短暂或持续——悬置或取消方式与操作二级经济交换(精神经济与货币经济),不纯粹是为了获取愉悦的力比多欲望。如一般通论偏见所说,灰色意识地带的观看其实重复先前劳动之工透(working through),再工作劳动的死亡欲力和侵略性,主动参与/被动收受的矛盾标记二级经济交换的无意识场域中欲力经济过程,由此方才能明了观看电影时退转(regression)是侵略性(aggression)之必要性,主/被动的位置实际上在黑暗中不断转换易位,观影者并不是恒定的被动者。电视观众的观看态度,除了程度不同之外,其实只是将电影观众在黑暗中的黑暗无意识过程,用位喻(métonymie)替换隐喻(métaphore),明室观看盒中影像的电视观众那种不断移动改变的身体行为移转(déplacer)黑暗电影放映室中凝聚压缩(condenser)无意识欲力工作。

简略上述分析,电影银幕和电视荧幕的社会经济意义就在于运用不同镜像修辞方式在所谓休闲娱乐的虚拟场域中延续工作劳动,再劳动工透精神经济去再生产,两种象征能指运用虚构、幻像、叙事并不为了满足再现欲望而再现,加速退转和半醒觉的灰色意识进行以利欲力的交换、工透工作,才是真正意向。电影和电视观众不是恒定的被动者,观看主体的主动/被动转换于持续退转的过程中,伴随观看行为的灰色意识是一个逐渐消解但又不断重组不安的主体。主体和主体性并未全然退位或消失,只是在追寻银(荧)幕影像和过程中去不断撕裂自我,填补缝合,在一个遥远黑暗的无意识之外,呼应银(荧)幕召唤的外方。

三、冻结的分享

计算机荧幕,不同于电影荧幕、电视荧幕,它和电子装置,物质材料(所谓硬件)和操控指令符码(所谓软件)是完整的一体,不可割裂。计算机荧幕是计算机的延展表面,是其肌肤和颜孔。电影银幕和放映机,电视荧幕和其晶体管、电子组件它们的关系是分离割裂的。对观者而言银(荧)幕即是一切,他们不会注意到后面放映机的存在,或是电视盒子里的组件,只有银(荧)幕和影像;但计算机荧幕的观者,都不能如此割裂去看待眼前的荧幕和其影像,孤立荧幕于计算机的其他组成成分外,从接触打开荧幕的那一刻,观者/用户已经进入计算机内部,借由抽象语言和硬件对话互动。计算机作为商品经济的产物,流通交易的场所不在休闲、娱乐和劳动的交换;计算机的发明是特殊的社会阶层——科技精英——为了知识生产而创造;计算机是知识经济生产的新工具和新物料。操作使用计算机需要一定的学习和先行知识,像19世纪的机械操作工匠一样。用户面对荧幕之前,他必须早已学得一整套基本语言方才能操作计算机,才能和荧幕对话,才能观看,才能面对荧幕。计算机用户必须先进入认识主体的位置,才能观看和操作荧幕。人机接口构成的默认决定条件,认识论位置改变,学会如何观看镜像。从最早期的大型主计算机的小荧幕,只能粗糙显示运作的符码和数列,尚未有明确影像的初生时期,荧幕就已经是沟通对话的接口;发展到个人计算机时,荧幕可以清晰呈现影像时,计算机自动朝向日后由信息工作平台变成沟通媒体;媒体,和更进一步不同演变。

计算机用户和荧幕影像的关系,直接介入和对话的双向关系,不像电影和电视的收受者那种隔着银(荧)幕那种间接收受的单向观看。不同类型的观看自然其对应衍生的想象机制也不一样。电影和电视借由影像特质和观影环境(特别是电影)降低观众的醒觉与抗拒进而强化可信度;计算机荧幕和观看一用户的特殊认识论关系,高度醒觉的观看投映另一种想象机制跨越过现实印象——真实效应的现实原则要求。不在影像和指设的对应场域工作,生命世界对影像之真确性的要求退位,影像和影像的唯名响应为计算机观者-用户的场域,他沉浸在知识生产-再生产过程所拟构的世界。在此地之外,高度醒觉的观看者-使用者,唯名的数(位)化影像场域,两者互动的接口(真实与虚拟)殊化计算机荧幕和真实、现实的关系。电影荧幕和真实世界隔离,投映一个建筑在现实印象上的对应模拟虚构世界,一个“如同”的条件式命题现实。电视荧幕融入现实世界,社会日常生活中,不需作短暂移位隔离,电视荧幕提供一个远距的同时性,在场旁观见证的现实世界,超-真实(hyper-real)的第三人称指设,“这是什么”的指设式命题世界。计算机荧幕影像起源的唯名抽象逻辑特质,投射出另一个世界,和现实世界平行并存。计算机荧幕影像不受制于现实世界的真实性之制约要求,不同的人机互动接口才是其决定条件与动力,此种影像世界是多种(甚至无限)可能世界的展延表现,可能和现实世界发生交错重迭,也可能平行未有交集,交迭的汇流世界运作多种命题,即“是也不是”的悖论和计算机机制的二进制逻辑植下深层矛盾冲突。同时“如同”但也是“事实”和“反事实”的命题,这种矛盾特质诱生了个人计算机和虚构性的特异共体关系。虚构性不是来自于外在的添加,来自于现实世界的要求,像电影或电视,它是计算机荧幕和人机接口的理性无意识超文本互动,计算机游戏,并不是所谓的运用,或商品化经济机制的产物,它是计算机自身的内在衍生物。玛丽-劳尔·瑞安分析数字时代,操作游戏的虚构世界时想象机制如何悬置怀疑不信以便产生真实性判断,由此却会产生一个悖论:

数字媒体对自我反思和沉浸(immersion)的彼此对立;当计算机游戏在一定时间内长时间吸引游戏者进入繁复设计的想象世界中,而超文本的虚构故事则开发这些想象世界成为文本的薄翼(shards),符码诗让人意识到将文本带进荧幕的计算机语言之存在,此即诺亚·弗鲁因(Noah Wardrip-Fruin,2006)所指称的“强烈密集过程”(process-intensive)工作会将注意力从计算机荧幕表面转移到衍生文本的精湛计算机程序上面。[14]

计算机荧幕的观看统觉会受制于荧幕影像内容特质而改变,不同于麦茨所分析的影片观看统觉主要取决于观看者的想象机制,再现材料自身并不是主要决定因;这也否定了克拉里所强调的文化形式决定统觉与行为对于注意力的控制的论点。同样的高度凝聚注意力观看计算机荧幕影像行为,会因为影像内容是游戏或者文本而产生截然不同甚至对立的观看主体变化,一者是消减(或取消)主体性,另一者却相反,强化主体自我反思。

玛丽-劳尔·瑞安未继续深入去解释为何会产生如此矛盾现象,悬置对计算机文本观看的问题,她只专注在游戏的沉浸虚构性想象分析。阅读数字化文本,超文本在计算机荧幕上引生观看主体位置改变的问题,约翰娜·德鲁克以语用认知模式去比较中世纪手抄书籍和电子书的阅读(方式)行为的共同点,两者都注重阅读者和书之间的参与互动:

书页的电子空间(e-space)以虚拟程序、互动、对话、动力的方式出现。[15]

手抄书的图像与书写文本两者,以隐形文字、泛文本方式互动——如超文本之间的相互联结,而网络之间不同的虚拟电子空间交换,联结“认同与活动”去造成新的相互主体性共体,增加其知识生产剩余价值在社会空间与数字-电子空间的流转之中。德鲁克的语用行为观看-阅读电子书超文本的能动主体性;伯特兰·热尔韦不认为数字化去材料性的文本,超文本阅读是一种纯粹新的语言行为,不能套用寻常的语用学语言行为去解释,出现在荧幕上的文本语言超出自然语言的陈述述说,非线性自动联结的超文本是一个“非线性文本,由众多超联结的结点串联。它不仅是书写文本,它是内嵌(embeded),一个HTML符码。电子化文化随意四处流动,自主构建联结不为使用者所决定”。[16]

此复杂性和海量暴增的文本信息造成数字文本阅读的困难障碍,双重障碍引生阅读-观看者的抗拒和重复学习认知,由此或许正可解释上述的超文本飞行,符码诗的跳跃会阻断观看-阅读者认同荧幕影像,抽离开荧幕表面,或正确说穿透荧幕薄膜进入后面的操控程序幽灵王国。超文本的计算机-荧幕观看-阅读模式和纸本书页阅读行为差异正存在那里,克里斯蒂安·范登多柏借用Heyer区分三种阅读行为模式的说法,放牧(grazing)、浏览(browsing)、狩猎(hunting)。放牧型是连续长时间阅读经典著作的行为;浏览,则是荧幕阅读的初级形式,至于狩猎它借助搜索引擎,荧幕阅读朝向默认目标获取。[17] 这两种荧幕阅读行为,也是普遍的荧幕观看行为。数字时代的荧幕可读性和可视性几乎是同质无区分。[18]

电子邮件,网络部落格加速转化单机电子书页阅读成为网络阅读-书写互动的新形式荧幕阅读-观看书写。网络虚空间渗透生命世界衍生新种社会空间,在知识讯息的无所不在(ubiquity)和可搜寻性(searchability)上,共享性(sharity)成为荧幕在网络空间中彻底被质变成为多材质、泛音多书写者-阅读-观看者,过量生产的潜存虚拟社会空间,早在社群网络形成之前,网络互动就已诱使人们上传或下载更多文件信息,因为新搜索引擎的使用而使得:

越多讯息在网络上,用户就有更大可能性去搜取所需的结果。因此,就提供一个利基让更多人将数据放在网络上,因为他知道这些数据早晚会有人去搜寻。[19]

“他知道这些数据,早晚会有人看”,克莱·舍基称这类存在网站角落,被人忽略的文件、数据为“冻结的分享”(frozen sharing),将会因为社群媒体(social media)出现彻底改变了分享的意义和生命,使得:

在线分享照片即使没人看,这种冻结的分享创造潜在价值[……]即使没人看这些材料,但在可用很少花费就可让那些数据发布在网上,这点可能在未来几年会变得很有用。[20]

社群媒体扩大分享的场域和时间性,赠与者与收受者的认识关系不再是必要条件,所以在社群媒体里分享照片给分享者,不预设认识的社会关系。更进一步来说,个人照片(或其他文件数据)也不再受限于业余/专业的美学标准而被排除在公共领域外,其价值,克莱·舍基所谓的衍生剩余(或过度)认知价值,可能增值来自于未知,可能的分享共体价值之再创造,解冻分享活化共享。

照片的时间性也将因为社群媒体的再创造,移入新的社会空间,离开原先的网络虚空间,投向一个奇特的未来。奇异的时间性差异,几乎已是约定俗成的照片之过去性时间,突然间,变得不是那么确定。类似操作摄影影像去改变时间性,也曾出现在19世纪的博物馆、美术馆的复制管理艺术品的摄影影像策略:

[……]越少被复制的艺术品,越不具意义。未被拍照、印刷出版的艺术作品会沦落到被遗忘状态。事实上,在后摄影博物馆的灵光之下,未被拍照的作品,很难说它真的存在。在后摄影艺术史,发现和出版这类作品几乎说是一个再创造的行为。[21]

或许这种平行比较,欠缺更进一步的意义,社群媒体究竟和美术馆是两种彻底不同的社会、文化场域;作比较,其实单纯为了凸显摄影作为复制品,摄影作为社群媒体之分享物,其时间性都是可重塑变造。而在数字网络时代,时间性,事实上连同空间,都已被碎裂在四散的碎形非空间中,米歇尔·塞尔在《地图集》一书中的一段话,深刻描绘出数字电子媒介遍布的今日社会,时间性产生剧变的状况:

虚空间不和世界时间维持类似世界空间的关系[……]事实上,它可以协商出背反时间,会部分摧毁同时性义务,例如:将收受和发布传送去同步化。我可以在明天听到你昨天告诉我的事物,或是今晚看到从前早已播放过的影像。[……]虚空间是一个时空,大致上我可以在不可逆转的时间延续上建立某些逆流。[22]

计算机荧幕从桌上个人计算机,网络联结时代,演变到社群媒体,它的本体意义也由知识经济生产机制移转到伦理关系,非线性的非时间性去除共时性和其先行性——电影和电视银(荧)幕的时间特质——引伸新的社会空间建筑在知识空间核心之场域上,这个社会空间全然不同于电影借由虚构性、叙述性所营造的片刻社会共体,也不同于电视的遥远事件见证的孤独、隔离社会单子。

社群媒体,或说社会媒体,社会网络工程在在宣称共体价值先于知识、商品等等其他价值;伦理准则的定言命令似乎预决荧幕影像内容与形式之意义,这是否是一个伪命题,一个新的数位幻像,一个其实虚无的乌托邦去掩饰更庞大的社会控制(如云端运算的中央服务器系统,被某些开放软件运动者称为邪恶计划;或是网络管理)?社会网络的虚空间一再地渗透进入现实世界——如甚多的社会政治运动,或东方特有的人肉搜寻——数字影像已经不再是单纯荧幕的魅幻居民。影像幽灵四处飘荡寻求可以附身的实体,穿梭在碎裂四散的社会群体——虚拟与共生、共享或掠夺一座又一座的巨大千禧年亚历山大图书馆收藏内容,甚或主宰权篡取。善、友谊、信赖与自由开放,所有伦理与宗教所标榜的共体价值是否真的能拿来衡量新的虚拟与现实社会空间。荧幕,无所不在的荧幕和影像,闪烁的光影是光照还是暗夜荧光微明?

[1] Lovink Geert, Dark Fiber: Tracking Critical Internet Culture, M.I.T. Press, 2002, p. 4, 30-41.

[2] Ibid., p.79.

[3] Belinda Barnet and Darren Tofts, “Too Dimension: Literary and Technical Images of Potentiality in the History of Hypertext,” A Companion to Digital Literary Studies, eds. Ray Simens and Susan Schreibman, Blackwell Publishing, 2007, p. 286.

[4] 关于计算机科技发展史,从1940到1960之间,大小不同的多种技术设备陆续在这段期间出现,维基百科关于计算机的条文中就从各个技术层面列举甚多重要的计算机/数字运算工具。恩格尔巴特的创新当然离不开这些先行的科技发展成果。在维基所列举的这些庞大运算工具,大都强调其技术面,即从科技官僚史的观点去看,局限在科技理性权力的扩张在物质文化基础上的实践,运算能力与工作效率往往是评估新运算工具的有效性。理性政治的经济效应焦点下我们自然看不到超出物质基础之外的其他涉及计算机、计算器科技的美学事物、伦理关系的描述。荧幕就是在这种思维机制下,被排除在外,虽然明知鼠标的发明与运用离不开荧幕,荧幕仍被割裂开,存而不论。所以在维基百科搜寻荧幕条文中,我们看到的是同样的科技逻辑思维操作,彻底完全的技术手册说明何谓计算机(电视、数字)荧幕。

[5] 同注3, 第289页。

[6] Jonathan Crary, Techniques of the Observer: Or Vision and Modernity, M.I.T. Press, 1990. 中译本[美]乔纳森·克拉里著、蔡佩君译,《观察者的技术:论十九世纪的视觉与现代性》,行人出版社,2007年,第1-3页。

[7] Jonathan Crary, Suspension of Perception:Attention, Spectacle and Modern Culture, M.I.T. Press, 1999.“奇观主要作用并不在于观看(looking at)影像,而是建构条件让个体被分隔、不动、个别化,即使他是处于一个四处皆是移动流转的世界当中。因此,将那些看起来似乎彼此完全不同的科技或光学物融合在一起,并不是不恰当:它们都是处理身体在空间的安排,特别是隔离、孤立与单元化(cellularization)。奇观不是权力光学而是一座建筑。电视与个人计算机,即使它们现在已经会合朝向单机操作,它们都是反游牧性(anti nomadic)程序用来固定与括痕标记(striate)。它们都是用来管理注意力的方法,运用隔离和固定去让身体同时是可被控制和有用的,即使让它们去模拟(自由)选择与互动的错觉。”(第74-75页)

[8] 同上。

[9] 同上,第76页。

[10] 同上,第77-78页。

[11] 同上,第148页。

[12] Christian Metz, Le Signifiant Imaginaire: Psychanalyse et Cinéma, Union générale d'éditions, 1977, pp. 172-173.

[13] 见注7,第259-267页。

[14] Marie-Laure Ryan, “Fictional Worlds in the Digital Age,” A Companion to Digital Literary Studies, eds. Ray Siemens and Susan Schreibman, Blackwell Publishing, 2007, p. 250.

[15] Johanna Drucker, “The Virtual Codex from Page Space to E-space,” A Companion to Digital Literary Studies, eds. Ray Siemens and Susan Schreibman, Blackwell Publishing, 2007, p.221, 225, 229.

[16] Bertrand Gervais, “Is There a Text on This Screen Reading in an Era of Hypertextuality,” A Companion to Digital Literary Studies, eds. Ray Siemens and Susan Schreibman, Blackwell Publishing, 2007, p. 194.

[17] Christian Vandendorpe, “Reading on Screen: The New Media Sphere,” A Companion to Digital Literary Studies, eds. Ray Siemens and Susan Schreibman, Blackwell Publishing, 2007, pp. 204-205.

[18] 电脑以图像方式处理数字化文字,使之呈现在荧幕上,文字和影像、图像在数字环境中的差异界限很难分别。除这之外,超文本,文本联结也都是以空间方式建构和思考。范登多柏强调网络超联结,让版面视觉至上和文本逻辑之间的矛盾更凸显,可参考注17,第206-207页,第211页,以及Matthew G. Kirschenbaum, “The Word as Image in an Age of Digital Reproduction,” Eloquent Images: Word and Image in the Age of New Media, eds. Mary E. Hocks and Michelle R. Kendrick, MIT Press, 2003.

[19] 同注17,第206页。

[20] Clay Shirky, Cognitive Surplus, Penguin Books, 2010, p. 174.

[21] Peter Walsh, “Rise and Fall of the Post-Photographic Museum: Technology and the Transformation of Art,” Theorizing Digital Cultural Heritage: A Critical Discourse, eds. Fiona Cameron and Sarah Kenderdine, MIT Press, 2007, p. 30.

[22] Michel Serres, Atlas, Flammarion, 1996, pp. 189-190.

本文为作者于2010年12月在中国美术学院所做讲座内容,经作者同意发表。

一、机器的幽灵

当影像生产因为数字科技急剧发展而致过度,大量数字影像四处泛滥,在这个被称为网络2.0,社群网络工程主宰的时代,摄影其实很难被单纯化。隔离开数字场域中的其他影像生产机制渗透,混种影像的特质几可说是此刻所有数字空间中浮动事物的共同特征。基于如此特质之殊异性,很显然地,既往有关摄影(或说,模拟影像、银盐影像等等)之论述就不能不作改变,甚至扬弃,去重新探讨分析当下的影像状况。但是,上述之变动仍在进行发生中,身处激流之中,如何能有一个较稳定观看而又不落入偏斜见解陷阱?首先,立即性地要能辨证地澄清混种影像特征是否彻底改变了摄影影像的本质,摄影者与观看者的本体位置是否被套换移转,数字场域的伦理关系异变是否支配改变摄影影像生产机制的根本伦理价值?

上世纪90年代,万维网刚创立不久,电子邮件、超文本作为网络数字空间的主要流通交换事物时代,超链接尚未成熟,计算机仍被视为是另一种知识经济工作平台,科技工具思维主导排除了极大多数知识分子对于新文化现象、新公共领域,给予注意分析并提出理论论述。论述空缺和延迟的征兆表征了主流思想对于新事物的抗拒排斥。希尔特·洛文克在《暗纤——寻找批判网络文化》[1] 一书中大篇幅描述数字时代萌芽当时的文化空洞氛围。

洛文克尝试去建构出一个正形成中的数字网络文化之批判理论,从科技官僚、商业挂帅和法国1960年代后结构、解构、后现代等等巨型论述困境缠绕中解离。宏观的假想在今天看来,仍旧深陷在彼时的“此时此刻”的偏见,也即是,计算机作为超文本场域的思维支配洛文克去想象未来的网络世界之现实性:

网络(internet)并非是一种让人丧失躯体的(虚拟)浸入式环境(immersive environment)。网络的潜在是真实,不是虚拟。网络并不是各种经验的仿真器(simulation)。如果它能唤醒某种性欲望,它必须是建立在符码上,不是在影像上——分配的,抽象幻觉(delusion),不是某种(摄)影[(photo)graphic]幻觉(illusion)。[2]

网络是真实而非虚拟,社群网络实现这个推论,某些事件上让现实与虚拟网络交融互渗。然而强调符码优先性,支配或主宰网络欲望生成,排斥影像、摄影,将之视为网络之附属的论点很显然地不符今日YouTube、Flicker和大量影像网络群体不断衍生之现象。从这例证引出一些有趣的课题:影像,尤其是摄影影像为何被认定为网络的负面成分,某种网络的黑暗面,或套用作者的词,某种暗纤,备而不用的否定物?对于影像的拒斥和扩大语言符码宰制性,是否表征文字与图像、影像的矛盾对立在数字文化黎明时期之特异现象?拒斥影像,也即拒斥影像的诱惑和幻魅,它代表某种不可言喻的数字理性幽灵之存在?

将洛文克否定影像在网络数字场域的位置之论点放在科技史、计算机科技发展史去观察,会发现这样的说法回应了潜存的荧幕(计算机和其他数字载具)和数字运算装置的特殊历史关系,荧幕的矛盾历史性。作为数字影像的生产机制与观看场域的计算机、数字装置荧幕必然会因为这历史性而复因决定了数字影像的本质。

最初的原型计算机构造设计(Memex,1945),只是纸上构想没有真正实现:一个工作平台附带两个倾斜的半透明荧幕,一个摄影复印版和键盘,用这些装置去操控与存取桌面下使用微卷影片录下的信息(图1):

Memex原先构想是一个桌子使用者可以坐着,装配两个倾斜的半透明荧幕,将数据投映在上面以便阅读。荧幕右方有一个键盘和一组按钮、杠杆,用来搜寻信息。若使用者想参考某些文件,他就在键盘上打出符号码,那书的标题页就会跳出(Bush,1945:03)。影像被储存在桌面下的微卷——除了微卷档案外,一个摄影拷贝版也附加在桌面上——使用者可以透过触控笔(stylus)将出现在他前面的材料分类,连结并登录不同信息。[3]

图1 Memex原型设计图

原形设计图中所附带的双荧幕(screens),更正确说应该是背面投影的双“银幕”,投映微卷影片的数据影像。用户的观看经验承续19世纪电影发明前的众多投影装置的光学观察,一种模拟的影像材料关系,胶卷、摄影光学物质秩序支配了知识观看的想象交换过程,从搜寻存取到复制。

Memex基本上是一个中介过渡时期的科技想象物,处于模拟光学进入数字信息空间的门阀位置,混种的非纯粹性局限了其认识论与实践的可能,在一个求稳定统一,惧怕混沌不确定的时代。Memex诡异地同时扮演了19世纪工业革命时期盛行的大众娱乐光学装置的哲学玩具(philosophical toy)和后工业的数字信息科技装置想象物。也许因为这份非纯粹性的本体-认识论意义,也许因为现实的数字影像科技的物质条件发展不足的限制,道格拉斯·恩格尔巴特(Douglas Engelbart)在范内瓦·布什的Memex构想(1945)二十多年后才终于实现造出第一台可以实际操作的原型机(1968),具备了Memex的荧幕和恩格尔巴特发明的鼠标。[4] (图2)在恩格尔巴特的访问(1968)中提到他最初想电算机的念头是想象坐在一个巨大的荧幕前,各种符号出现在上面,透过操控这些符号,人们让计算机运作。如何让信息借由打卡机或计算机打印机转成可以在荧幕上呈现的符号数组(symbology)问题,恩格尔巴特在访问中特别强调其重要性。

恩格尔巴特从二战时在海军服役所学得的雷达侦测技术中认识荧幕技术。操控雷达荧幕,透过手中按钮直接控制荧幕画面,日后演变成他发明鼠标的创意原点,人机互动(human computer interface)界面的开端。对恩格尔巴特而言,计算机思维与工作和影像彼此间是不可分割的,然而这种观点并不被当时的主流电算科技社群所接受:

恩格尔巴特的梦想修正(做法)对工程师社群来说,太过极端,必须将一个荧幕联结到一个计算机的想法,还有人类可以和显现在荧幕上的信息互动,这些对他们而言都是相当可笑。[5]

工程师的抗拒现象一直持续到1970年代中期,当超文本核心运作已可在这些计算机装置上顺畅进行。这是一个令人讶异的历史事实,当我们今日已将荧幕视为所有数字装置所必备,iPad平板计算机甚至又更极端地让所有计算机操作的基本配备全部消失在荧幕后面,只留下荧幕。这一现象不但未被排斥,反倒成为流行事物。从信息革命起源时期的被抗拒排斥的附属物到今天新网络世代,网络空间从数字空间演变成为另一种社会空间时代,荧幕反倒逆转成为宰制各种数字接口(人机、网络、社会)的代表装置、场域。荧幕在数字历史进程中所产生的质变逆转现象,无疑地,必然是由多重复杂文化社会动因所促成,不可能用化约的科技史论述简单带过。

单纯想象一下第一部带有荧幕的电子计算装置——计算机原型——出现的时点,1968年,就够让人充满玄想。那是一个骚动不安的年代,西方社会抗议运动达到高峰分水岭,西方社会文化思维充满怀疑论与极端意识形态论述实践彼此间尖锐的正面矛盾冲突此起彼落,理性、秩序、权力成为冲突中的共同敌人。不论左与右、新与旧,各种立场派别的思想论述和实践都落处于崩解,再造与流动的焦虑不安亢奋状态,末世论中的救赎,乌托邦是彼时的流行事物。没有主体,信息科技革命诞生在这样特殊历史时刻与文化氛围。恩格尔巴特最初动机是希望发明可以控制不可预测与变动事物的电算装置,其思维在某种程度恰好对应福柯的“认识元”考古学论述,计算、交换、分类、价值是他们的共同思想范畴物,各自表征了那时期的时代精神在科技与人文科学场域的不同实践。若这假设有效,那么可以说第一台计算机荧幕就扮演了“机器的幽灵”,计算机科技无意识的镜像,令人不安的阴暗处。

图2 原型机 道格拉斯·恩格尔巴特 1968年

乔纳森·克拉里在《观察者的技术》(1990)书中第一章〈现代性与观察者问题〉,开宗明义地就以非常震讶忧心的口吻描述他个人面对新兴的计算机影像快速扩散的不安,更多的视觉虚空间被制造出来,从之前的模拟影像发展到数字电子影像,影像技术更加全面性支配控制视觉,观察者和眼睛的主宰性更加消褪,介于信息网络和理性之间的调节者之主体性陷入危境。处在如此强烈的视觉转变危机时刻,克拉里提出一个关键性课题,也是我们目前正在探讨的问题:

当代这些去物质化的数字影像和所谓的机械复制的年代之间又有何关联?[6]

历史演变过程中,连续与断裂的现象如何展现在两种不同本质的影像进而影响了视觉形式的变化?基本上克拉里采取连续性论点,认为数字影像和模拟影像之间并未存有本质性差异,至多只是形式与生产技术的差别,旧有的观看模式仍将继续在新影像场域中操作。新数字影像展延并深化19世纪“奇观社会”的观看,使之更为复杂与全面化。

维持这样的连续史观审视视觉与影像技术,从模拟到数字的历史激变,克拉里在下一部著作《统觉的悬置》同样也是聚焦在19世纪的视觉生产场域,时间点稍后,探讨“注意力”课题。他还是坚持所谓“文化形式”先决,“内容差异”为次的说法,电视与个人计算机的视觉活动,观看经验延续19世纪的奇观式(spectacle)观看机制之实践,只是更为深化和全面性,调控观看者的观望与注意力,使之产生互动错觉,但实际上却被固定、隔离、分化孤立,丧失主体能动性与自由。[7]

他虽然在某些段落也曾意识到不同影像本质的差异会影响观看机制,不同的光学装置也各有各的历史发展,必须加以区别差异化“不能轻忽对于特殊与区域性人机接口分析之必要性”[8]。但是他依然固持其全体论立场,对他而言,从19世纪到20世纪末,不论是模拟影像或数字影像的观看机制,只有一种荧(银)幕用来规训-管控观察者的机制:

在所有各类荧幕之前的注意力行为是福柯所谓的“永久观察网络”中连续发展的回馈与调整之过程的一部分。[9]

如果说克拉里在《观察者技术》中悲观地描述他对新兴的数字视觉文化的感受,那么,《统觉的悬置》就将这个悲观论调持续用在上世纪末崛起的网络文化上;他更加黑暗地预言未来21世纪的网络世界会加剧从19世纪末一直持续进行不断的奇观式观望,管理控制观望机制,规训观看者,剥除其主体自主性,使得原本在19世末尚一息残存地保留些许灰色自由的时间空隙——可以短暂涣散,作白日梦——都将彻底消失不见:

但是在20世纪结束的时候,松散联结电子工作沟通与消费的机械性网络,不仅已经摧毁先前尚留存的些微差异介于休闲与劳动之间,而且进入巨大西方社会生活竞技场中去决定如何占领时间。信息与电信系统仿真出迂回漫游与漂流,但是实际上它们却构造出隔离的定居模式,在这里收受刺激与标准化响应都会生产出一个前所未有的涣散注意和类自动性混合物,它可能会维持一段相当长的时间。在这种科技环境中去区分个人行动的有意识注意和机械性自动调控模式之间的差别是否还有意义就变得可疑。[10]

网络世界透过观看机制将注意力标准化与调控去构成一个终极至上的“数字化与控制化(cybernetic) 的定言命令 (imperative)”[11]。全面数字化的网络世界将是一个无法反思,彻底内化观看主体的世界,而荧(银)幕则将是主体消失的最后界面场址。

二、想象的能指

克拉里的生物政治论点聚焦在统觉经验中注意力集中与涣散的行为,由此去检验19世纪末不同光学装置,视觉研究论述和绘画空间建构它们如何消解观看主体在其(先天)综合能力之消减。庞大的实证主义式视觉考古学研究意图建构一个统一论述,因而悬置或简化了课题复杂性和差异性,忽略介于19世纪末各种银幕和电视荧幕及计算机荧幕之间的根本特殊性差别。要凸显如此差别,显然必须移转以生物政治作为分析轴心的操作,也即是说不能局限在狭义的统觉这课题,扩大到统觉与其他视觉意识之互动的认识有其必要性。此也即是麦茨分析观看影片时“现实印象”(l'impressionde réalité)产生过程中“想象能指”(le signifiant imaginaire)的决定性机制,观影的视觉经验并不能纯依赖生理、心理的统觉认知行为,或是从刺激源角度(影片本身):

现实印象有一部分是来自于电影能指(significant cinematographigne)的(统觉)物质性成分:透过摄影方式获得影像,是像“刍像”般的“真实”,将“声音”与“运动”加上去,又让这更超过单纯刍像,因为它们在荧幕上的“复制”的丰富性同时出现在感官(经验)元素以及它们在影片之外所生产出来的。[……]但是,我也注意到刺激(源)之类似性不能完全解释,因为现实印象,它的定义本身,都是受益来自想象,而非来自于将之再现的材料(也即是所谓的刺激)。[……]所以现实印象的研究不能单靠和平常统觉的比较,也同时必须透过和不同的虚构统觉(perception fictionnelles)相互关联,其中最主要的就是,在再现艺术之外,是梦与幻想。[12]

麦茨严谨定义分析所谓影片的现实印象,它泛指与所有影片观看有关的,不论是有剧情的叙述性影片或非剧情片,影片的现实印象取决于能指统觉(perceptis du signifiant),它含上述的平常统觉和虚构统觉。至于剧情片所特有的虚构-效应,它使观看者意识摆荡在梦、白日梦和真实观看之间。

不论是哪类影片,现实印象的塑造决定观众对影片的可信度之产生。依据麦茨的理论,可以明确了解19世纪末的银幕经验和观看电视荧幕,观看与操作计算机荧幕所涉及的想象能指是极端不同的。这个重大差异性,一方面来自荧(银)幕上的影像性质不同(所谓的刺激源),放映场域差异;另一方面来自于观看者自身的意向性,其观影的欲望决定了“现实印象-虚构效应-真实效应”三者之间统觉意识向量变化。当然还有文化与社会的制度性决定因素,政治经济效应,都含带相当复杂成分因素,而不能单从权力控制的终极目标去下最后的标点。

19世纪末的电影,在立体摄影、Praxinoscope à Projection、Théâtre-Optique[13],和其他各种光学幻影装置争相运用视觉错觉产生幻影效应之后,综合修正幻像和真实的矛盾关系,重新运作生产出新的能指统觉,不再全然依赖生理统觉的心理效应。电影的现实印象取代先前的魅影幻象(phantasmagoric image)欲望,而介于观看和真实的分裂银幕,等待观看者重组立体摄影的假三度空间。Praxinoscope的错位空间重迭映照浮动鬼影幻觉,解离影像与空间的位置关系,浮动非空间,电影将这些错位分离银幕缝合为单一银幕,假真实空间和魅影幻像,融合成银幕影像和其外的虚构与真实效应。巨大的黑暗建筑空间,观看者远离银幕的距离,银幕和影像的巨大超过现世生命世界的真实比例(人与物的过大,城市自然-外界的过小)都可以在现实印象、真实、虚构效应下操作可信度,降低统觉与意识的醒觉批判。

电视荧幕提供的视觉经验,人机接口关系又退回到前一电影时期的19世纪光学装置,将观看影像压缩在一个室内陈设的家具式方盒,但不像之前人和影像装置贴近紧邻到快不可分的距离,电视荧幕与观者的距离介乎电影的远离和上述19世纪光学装置那种紧邻。这种观看距离拟仿观看绘画的空间距离。观看电视是日常生活的一部分,这句话更重要的意义是,它是生活的一部分,不可少的一部分,它不需隔离的特殊空间去操作生产种种观看的效应。其想象能指不会要求悬置或中断一般的统觉经验去作为观看的前提,观看电视的视觉经验是醒觉但涣散且离心多于近乎白日梦;不像观看电影,电影荧幕是个原场景诱发观看者降低醒觉,聚焦但随时都在睡眠、梦与白日梦之间的灰色地带徘徊。电视荧幕的现实状态就在于它必须被点燃、打开,要不它就只是一块黑色不透明的玻璃荧幕。前电影光学装置的银幕与影像内容的关系是分别的组合物质共体,一种类同容器和内容的相互关系,内容可以改写但也可以重复被拥有。电影银幕和投映影像的关系,暂时,非重复性,不能拥有的(在再录制技术之前)。电视荧幕和影像的关系是虚拟内容,其想象能指操作的真实效应,不是真实印象,它取决于一种特殊时间性:同时性。也因此电视特别强调在场、临场,电视观看经验类似目击、见证与窥视。这种观看特质贯穿并联结复杂多种类型的所谓“电视节目”、“荧幕内容”,这些影像内容除了同时性之外尚有另一种特殊时间性质——片刻与临时性。非连续性似乎变成电视荧幕观看和电影或其他前电影的19世纪光学装置之间的重大差异。

从第一代个人计算机出现之后,计算机荧幕开始进入大众生活领域中。不像先前计算机、电算机只是科技社群少数人使用的科技产物,家中同时拥有多个荧幕成为普遍现象。外观和技术、物质层面类近电视,很容易让人将两种荧幕的观看经验视为相同无差别。然而实际上,从荧幕影像性质、荧幕和其后的技术控制装置关系来看,计算机荧幕实际上运作一种截然不同于电视荧幕、电影银幕的新人机接口所决定的观看行为。计算机荧幕影像不再为了叙述性、虚构性之主宰而服务,此也即是说现实印象和真实效应的可信度衡量准则在此失去其有效性。如果说最早的个人计算机荧幕运作的观看倾向于认知统觉的知识学习行为,观看者个人意识醒觉程度大于电影或电视的醒梦之间的意识游移状态。聚焦的计算机荧幕观看需要一定的观察者身体行为——触觉、手的运动等等。很明显,在这个和观察者身体互动的状态下,影像可被改变,从这些层面可以说电影和电视的观看想象能指之精神状态和计算机荧幕观看使用存在很大差异。此差异,借用麦茨的说法,并不是在于影像物质性,也不在于一般的统觉,而是源自于一个全新的人机接口影像关系:从原本简单机械性(如立体摄影)到电影取消(或透明化)这个接口,电视承认但悬置这个接口在一种单一功能的收受使用工具(像收音机或是电冰箱)。

计算机荧幕具体表征这个新的人机接口,它运作并要求观看与观看者之间产生新的想象能指,新的想象场域。而无疑地,随着计算机科技急速发展,计算机不再只限于隔离的个人计算机使用,荧幕上操作超文本、多窗口的分割画面(荧幕)也早已成为必然、必须有的功能。其后伴随万维网演进到网络2.0的社群媒介、社群网络,计算机先是转变成沟通、信息媒体,再变成超媒体多功能,到今天又蜕变成社会、社群媒体,甚至被称为后媒体。短短时间进程,计算机荧幕这个原本低叙述性、低虚构性的接口也产生巨大变化,混种多样化,产生更多的虚拟接口空间营造更加复杂的人机接口迷宫。个人计算机时期的观看行为,聚焦定点已经不适于这种新的接口迷宫。急速流动的搜寻,无秩序、没规则的虚空间跳跃穿梭,没有地图的航行,这样的荧幕与影像机制要求不再是电影、电视荧幕空间的单一画面、虚拟透视空间的线型单点观看所可承担。影像性质混杂混种使观看认知没办法持续在单一场域操作,甚至破坏、中断观看认知。我们如何能说这是同一个荧幕,和电影、电视一样,毫无差别?新网络时代的计算机荧幕,不仅在形式、技术、物质层面上改变,如苹果的iPad平板计算机连原本仅存的键盘也消融进荧幕里面,这个动作彰显的并不仅是美学(工业设计)意义,低限美感表现的底下其实是某种观看机制至上要求下的另一种想象能指,将所有阻碍观看,非属观看的装置机制——也即所有那些属于机械、科技与操作的成分——全部隐身透明化。使用者只有荧幕,面对唯一荧幕,新的荧幕观看,是自由碎形、混沌、流动漂散在多重空间不确定的观看。“浏览器”、“browse (browsing)”英文词义原本就带有漫游、游走的意义。不稳定的观看,隐指影像、接口的不稳定,它可能来自于自身的碎裂。也可能来自于衍生不断的虚拟接口、网络接口之变化。

以上分析比较,着重在观看者和荧(银)幕的统觉认知关系和衍生的想象能指之差异变化。

转到社会、经济的文化层面,三种荧(银)幕和其内容影像的差异性更为明显、直接。电影和电视作为休闲文化的商品经济生产,娱乐和虚构性创造社会大众的短暂参与,媒合劳动与虚拟再生产的交换过程,参与者以自动性或半自动性的被动收受荧(银)幕影像所给予的,参与和收受而不需学习或复杂操作。麦茨所谈的低醒觉性游走在梦、白日梦和真实之间的精神状态,表征了主体性——短暂或持续——悬置或取消方式与操作二级经济交换(精神经济与货币经济),不纯粹是为了获取愉悦的力比多欲望。如一般通论偏见所说,灰色意识地带的观看其实重复先前劳动之工透(working through),再工作劳动的死亡欲力和侵略性,主动参与/被动收受的矛盾标记二级经济交换的无意识场域中欲力经济过程,由此方才能明了观看电影时退转(regression)是侵略性(aggression)之必要性,主/被动的位置实际上在黑暗中不断转换易位,观影者并不是恒定的被动者。电视观众的观看态度,除了程度不同之外,其实只是将电影观众在黑暗中的黑暗无意识过程,用位喻(métonymie)替换隐喻(métaphore),明室观看盒中影像的电视观众那种不断移动改变的身体行为移转(déplacer)黑暗电影放映室中凝聚压缩(condenser)无意识欲力工作。

简略上述分析,电影银幕和电视荧幕的社会经济意义就在于运用不同镜像修辞方式在所谓休闲娱乐的虚拟场域中延续工作劳动,再劳动工透精神经济去再生产,两种象征能指运用虚构、幻像、叙事并不为了满足再现欲望而再现,加速退转和半醒觉的灰色意识进行以利欲力的交换、工透工作,才是真正意向。电影和电视观众不是恒定的被动者,观看主体的主动/被动转换于持续退转的过程中,伴随观看行为的灰色意识是一个逐渐消解但又不断重组不安的主体。主体和主体性并未全然退位或消失,只是在追寻银(荧)幕影像和过程中去不断撕裂自我,填补缝合,在一个遥远黑暗的无意识之外,呼应银(荧)幕召唤的外方。

三、冻结的分享

计算机荧幕,不同于电影荧幕、电视荧幕,它和电子装置,物质材料(所谓硬件)和操控指令符码(所谓软件)是完整的一体,不可割裂。计算机荧幕是计算机的延展表面,是其肌肤和颜孔。电影银幕和放映机,电视荧幕和其晶体管、电子组件它们的关系是分离割裂的。对观者而言银(荧)幕即是一切,他们不会注意到后面放映机的存在,或是电视盒子里的组件,只有银(荧)幕和影像;但计算机荧幕的观者,都不能如此割裂去看待眼前的荧幕和其影像,孤立荧幕于计算机的其他组成成分外,从接触打开荧幕的那一刻,观者/用户已经进入计算机内部,借由抽象语言和硬件对话互动。计算机作为商品经济的产物,流通交易的场所不在休闲、娱乐和劳动的交换;计算机的发明是特殊的社会阶层——科技精英——为了知识生产而创造;计算机是知识经济生产的新工具和新物料。操作使用计算机需要一定的学习和先行知识,像19世纪的机械操作工匠一样。用户面对荧幕之前,他必须早已学得一整套基本语言方才能操作计算机,才能和荧幕对话,才能观看,才能面对荧幕。计算机用户必须先进入认识主体的位置,才能观看和操作荧幕。人机接口构成的默认决定条件,认识论位置改变,学会如何观看镜像。从最早期的大型主计算机的小荧幕,只能粗糙显示运作的符码和数列,尚未有明确影像的初生时期,荧幕就已经是沟通对话的接口;发展到个人计算机时,荧幕可以清晰呈现影像时,计算机自动朝向日后由信息工作平台变成沟通媒体;媒体,和更进一步不同演变。

计算机用户和荧幕影像的关系,直接介入和对话的双向关系,不像电影和电视的收受者那种隔着银(荧)幕那种间接收受的单向观看。不同类型的观看自然其对应衍生的想象机制也不一样。电影和电视借由影像特质和观影环境(特别是电影)降低观众的醒觉与抗拒进而强化可信度;计算机荧幕和观看一用户的特殊认识论关系,高度醒觉的观看投映另一种想象机制跨越过现实印象——真实效应的现实原则要求。不在影像和指设的对应场域工作,生命世界对影像之真确性的要求退位,影像和影像的唯名响应为计算机观者-用户的场域,他沉浸在知识生产-再生产过程所拟构的世界。在此地之外,高度醒觉的观看者-使用者,唯名的数(位)化影像场域,两者互动的接口(真实与虚拟)殊化计算机荧幕和真实、现实的关系。电影荧幕和真实世界隔离,投映一个建筑在现实印象上的对应模拟虚构世界,一个“如同”的条件式命题现实。电视荧幕融入现实世界,社会日常生活中,不需作短暂移位隔离,电视荧幕提供一个远距的同时性,在场旁观见证的现实世界,超-真实(hyper-real)的第三人称指设,“这是什么”的指设式命题世界。计算机荧幕影像起源的唯名抽象逻辑特质,投射出另一个世界,和现实世界平行并存。计算机荧幕影像不受制于现实世界的真实性之制约要求,不同的人机互动接口才是其决定条件与动力,此种影像世界是多种(甚至无限)可能世界的展延表现,可能和现实世界发生交错重迭,也可能平行未有交集,交迭的汇流世界运作多种命题,即“是也不是”的悖论和计算机机制的二进制逻辑植下深层矛盾冲突。同时“如同”但也是“事实”和“反事实”的命题,这种矛盾特质诱生了个人计算机和虚构性的特异共体关系。虚构性不是来自于外在的添加,来自于现实世界的要求,像电影或电视,它是计算机荧幕和人机接口的理性无意识超文本互动,计算机游戏,并不是所谓的运用,或商品化经济机制的产物,它是计算机自身的内在衍生物。玛丽-劳尔·瑞安分析数字时代,操作游戏的虚构世界时想象机制如何悬置怀疑不信以便产生真实性判断,由此却会产生一个悖论:

数字媒体对自我反思和沉浸(immersion)的彼此对立;当计算机游戏在一定时间内长时间吸引游戏者进入繁复设计的想象世界中,而超文本的虚构故事则开发这些想象世界成为文本的薄翼(shards),符码诗让人意识到将文本带进荧幕的计算机语言之存在,此即诺亚·弗鲁因(Noah Wardrip-Fruin,2006)所指称的“强烈密集过程”(process-intensive)工作会将注意力从计算机荧幕表面转移到衍生文本的精湛计算机程序上面。[14]

计算机荧幕的观看统觉会受制于荧幕影像内容特质而改变,不同于麦茨所分析的影片观看统觉主要取决于观看者的想象机制,再现材料自身并不是主要决定因;这也否定了克拉里所强调的文化形式决定统觉与行为对于注意力的控制的论点。同样的高度凝聚注意力观看计算机荧幕影像行为,会因为影像内容是游戏或者文本而产生截然不同甚至对立的观看主体变化,一者是消减(或取消)主体性,另一者却相反,强化主体自我反思。

玛丽-劳尔·瑞安未继续深入去解释为何会产生如此矛盾现象,悬置对计算机文本观看的问题,她只专注在游戏的沉浸虚构性想象分析。阅读数字化文本,超文本在计算机荧幕上引生观看主体位置改变的问题,约翰娜·德鲁克以语用认知模式去比较中世纪手抄书籍和电子书的阅读(方式)行为的共同点,两者都注重阅读者和书之间的参与互动:

书页的电子空间(e-space)以虚拟程序、互动、对话、动力的方式出现。[15]

手抄书的图像与书写文本两者,以隐形文字、泛文本方式互动——如超文本之间的相互联结,而网络之间不同的虚拟电子空间交换,联结“认同与活动”去造成新的相互主体性共体,增加其知识生产剩余价值在社会空间与数字-电子空间的流转之中。德鲁克的语用行为观看-阅读电子书超文本的能动主体性;伯特兰·热尔韦不认为数字化去材料性的文本,超文本阅读是一种纯粹新的语言行为,不能套用寻常的语用学语言行为去解释,出现在荧幕上的文本语言超出自然语言的陈述述说,非线性自动联结的超文本是一个“非线性文本,由众多超联结的结点串联。它不仅是书写文本,它是内嵌(embeded),一个HTML符码。电子化文化随意四处流动,自主构建联结不为使用者所决定”。[16]

此复杂性和海量暴增的文本信息造成数字文本阅读的困难障碍,双重障碍引生阅读-观看者的抗拒和重复学习认知,由此或许正可解释上述的超文本飞行,符码诗的跳跃会阻断观看-阅读者认同荧幕影像,抽离开荧幕表面,或正确说穿透荧幕薄膜进入后面的操控程序幽灵王国。超文本的计算机-荧幕观看-阅读模式和纸本书页阅读行为差异正存在那里,克里斯蒂安·范登多柏借用Heyer区分三种阅读行为模式的说法,放牧(grazing)、浏览(browsing)、狩猎(hunting)。放牧型是连续长时间阅读经典著作的行为;浏览,则是荧幕阅读的初级形式,至于狩猎它借助搜索引擎,荧幕阅读朝向默认目标获取。[17] 这两种荧幕阅读行为,也是普遍的荧幕观看行为。数字时代的荧幕可读性和可视性几乎是同质无区分。[18]

电子邮件,网络部落格加速转化单机电子书页阅读成为网络阅读-书写互动的新形式荧幕阅读-观看书写。网络虚空间渗透生命世界衍生新种社会空间,在知识讯息的无所不在(ubiquity)和可搜寻性(searchability)上,共享性(sharity)成为荧幕在网络空间中彻底被质变成为多材质、泛音多书写者-阅读-观看者,过量生产的潜存虚拟社会空间,早在社群网络形成之前,网络互动就已诱使人们上传或下载更多文件信息,因为新搜索引擎的使用而使得:

越多讯息在网络上,用户就有更大可能性去搜取所需的结果。因此,就提供一个利基让更多人将数据放在网络上,因为他知道这些数据早晚会有人去搜寻。[19]

“他知道这些数据,早晚会有人看”,克莱·舍基称这类存在网站角落,被人忽略的文件、数据为“冻结的分享”(frozen sharing),将会因为社群媒体(social media)出现彻底改变了分享的意义和生命,使得:

在线分享照片即使没人看,这种冻结的分享创造潜在价值[……]即使没人看这些材料,但在可用很少花费就可让那些数据发布在网上,这点可能在未来几年会变得很有用。[20]

社群媒体扩大分享的场域和时间性,赠与者与收受者的认识关系不再是必要条件,所以在社群媒体里分享照片给分享者,不预设认识的社会关系。更进一步来说,个人照片(或其他文件数据)也不再受限于业余/专业的美学标准而被排除在公共领域外,其价值,克莱·舍基所谓的衍生剩余(或过度)认知价值,可能增值来自于未知,可能的分享共体价值之再创造,解冻分享活化共享。

照片的时间性也将因为社群媒体的再创造,移入新的社会空间,离开原先的网络虚空间,投向一个奇特的未来。奇异的时间性差异,几乎已是约定俗成的照片之过去性时间,突然间,变得不是那么确定。类似操作摄影影像去改变时间性,也曾出现在19世纪的博物馆、美术馆的复制管理艺术品的摄影影像策略:

[……]越少被复制的艺术品,越不具意义。未被拍照、印刷出版的艺术作品会沦落到被遗忘状态。事实上,在后摄影博物馆的灵光之下,未被拍照的作品,很难说它真的存在。在后摄影艺术史,发现和出版这类作品几乎说是一个再创造的行为。[21]

或许这种平行比较,欠缺更进一步的意义,社群媒体究竟和美术馆是两种彻底不同的社会、文化场域;作比较,其实单纯为了凸显摄影作为复制品,摄影作为社群媒体之分享物,其时间性都是可重塑变造。而在数字网络时代,时间性,事实上连同空间,都已被碎裂在四散的碎形非空间中,米歇尔·塞尔在《地图集》一书中的一段话,深刻描绘出数字电子媒介遍布的今日社会,时间性产生剧变的状况:

虚空间不和世界时间维持类似世界空间的关系[……]事实上,它可以协商出背反时间,会部分摧毁同时性义务,例如:将收受和发布传送去同步化。我可以在明天听到你昨天告诉我的事物,或是今晚看到从前早已播放过的影像。[……]虚空间是一个时空,大致上我可以在不可逆转的时间延续上建立某些逆流。[22]

计算机荧幕从桌上个人计算机,网络联结时代,演变到社群媒体,它的本体意义也由知识经济生产机制移转到伦理关系,非线性的非时间性去除共时性和其先行性——电影和电视银(荧)幕的时间特质——引伸新的社会空间建筑在知识空间核心之场域上,这个社会空间全然不同于电影借由虚构性、叙述性所营造的片刻社会共体,也不同于电视的遥远事件见证的孤独、隔离社会单子。

社群媒体,或说社会媒体,社会网络工程在在宣称共体价值先于知识、商品等等其他价值;伦理准则的定言命令似乎预决荧幕影像内容与形式之意义,这是否是一个伪命题,一个新的数位幻像,一个其实虚无的乌托邦去掩饰更庞大的社会控制(如云端运算的中央服务器系统,被某些开放软件运动者称为邪恶计划;或是网络管理)?社会网络的虚空间一再地渗透进入现实世界——如甚多的社会政治运动,或东方特有的人肉搜寻——数字影像已经不再是单纯荧幕的魅幻居民。影像幽灵四处飘荡寻求可以附身的实体,穿梭在碎裂四散的社会群体——虚拟与共生、共享或掠夺一座又一座的巨大千禧年亚历山大图书馆收藏内容,甚或主宰权篡取。善、友谊、信赖与自由开放,所有伦理与宗教所标榜的共体价值是否真的能拿来衡量新的虚拟与现实社会空间。荧幕,无所不在的荧幕和影像,闪烁的光影是光照还是暗夜荧光微明?

[1] Lovink Geert, Dark Fiber: Tracking Critical Internet Culture, M.I.T. Press, 2002, p. 4, 30-41.

[2] Ibid., p.79.

[3] Belinda Barnet and Darren Tofts, “Too Dimension: Literary and Technical Images of Potentiality in the History of Hypertext,” A Companion to Digital Literary Studies, eds. Ray Simens and Susan Schreibman, Blackwell Publishing, 2007, p. 286.

[4] 关于计算机科技发展史,从1940到1960之间,大小不同的多种技术设备陆续在这段期间出现,维基百科关于计算机的条文中就从各个技术层面列举甚多重要的计算机/数字运算工具。恩格尔巴特的创新当然离不开这些先行的科技发展成果。在维基所列举的这些庞大运算工具,大都强调其技术面,即从科技官僚史的观点去看,局限在科技理性权力的扩张在物质文化基础上的实践,运算能力与工作效率往往是评估新运算工具的有效性。理性政治的经济效应焦点下我们自然看不到超出物质基础之外的其他涉及计算机、计算器科技的美学事物、伦理关系的描述。荧幕就是在这种思维机制下,被排除在外,虽然明知鼠标的发明与运用离不开荧幕,荧幕仍被割裂开,存而不论。所以在维基百科搜寻荧幕条文中,我们看到的是同样的科技逻辑思维操作,彻底完全的技术手册说明何谓计算机(电视、数字)荧幕。

[5] 同注3, 第289页。

[6] Jonathan Crary, Techniques of the Observer: Or Vision and Modernity, M.I.T. Press, 1990. 中译本[美]乔纳森·克拉里著、蔡佩君译,《观察者的技术:论十九世纪的视觉与现代性》,行人出版社,2007年,第1-3页。

[7] Jonathan Crary, Suspension of Perception:Attention, Spectacle and Modern Culture, M.I.T. Press, 1999.“奇观主要作用并不在于观看(looking at)影像,而是建构条件让个体被分隔、不动、个别化,即使他是处于一个四处皆是移动流转的世界当中。因此,将那些看起来似乎彼此完全不同的科技或光学物融合在一起,并不是不恰当:它们都是处理身体在空间的安排,特别是隔离、孤立与单元化(cellularization)。奇观不是权力光学而是一座建筑。电视与个人计算机,即使它们现在已经会合朝向单机操作,它们都是反游牧性(anti nomadic)程序用来固定与括痕标记(striate)。它们都是用来管理注意力的方法,运用隔离和固定去让身体同时是可被控制和有用的,即使让它们去模拟(自由)选择与互动的错觉。”(第74-75页)

[8] 同上。

[9] 同上,第76页。

[10] 同上,第77-78页。

[11] 同上,第148页。

[12] Christian Metz, Le Signifiant Imaginaire: Psychanalyse et Cinéma, Union générale d'éditions, 1977, pp. 172-173.

[13] 见注7,第259-267页。

[14] Marie-Laure Ryan, “Fictional Worlds in the Digital Age,” A Companion to Digital Literary Studies, eds. Ray Siemens and Susan Schreibman, Blackwell Publishing, 2007, p. 250.

[15] Johanna Drucker, “The Virtual Codex from Page Space to E-space,” A Companion to Digital Literary Studies, eds. Ray Siemens and Susan Schreibman, Blackwell Publishing, 2007, p.221, 225, 229.

[16] Bertrand Gervais, “Is There a Text on This Screen Reading in an Era of Hypertextuality,” A Companion to Digital Literary Studies, eds. Ray Siemens and Susan Schreibman, Blackwell Publishing, 2007, p. 194.

[17] Christian Vandendorpe, “Reading on Screen: The New Media Sphere,” A Companion to Digital Literary Studies, eds. Ray Siemens and Susan Schreibman, Blackwell Publishing, 2007, pp. 204-205.

[18] 电脑以图像方式处理数字化文字,使之呈现在荧幕上,文字和影像、图像在数字环境中的差异界限很难分别。除这之外,超文本,文本联结也都是以空间方式建构和思考。范登多柏强调网络超联结,让版面视觉至上和文本逻辑之间的矛盾更凸显,可参考注17,第206-207页,第211页,以及Matthew G. Kirschenbaum, “The Word as Image in an Age of Digital Reproduction,” Eloquent Images: Word and Image in the Age of New Media, eds. Mary E. Hocks and Michelle R. Kendrick, MIT Press, 2003.

[19] 同注17,第206页。

[20] Clay Shirky, Cognitive Surplus, Penguin Books, 2010, p. 174.

[21] Peter Walsh, “Rise and Fall of the Post-Photographic Museum: Technology and the Transformation of Art,” Theorizing Digital Cultural Heritage: A Critical Discourse, eds. Fiona Cameron and Sarah Kenderdine, MIT Press, 2007, p. 30.

[22] Michel Serres, Atlas, Flammarion, 1996, pp. 189-190.