2025.06.01-2025.06.20

二十一世纪太平洋歌

Pacific Song of the 21st Century

当代艺术与社会思想研究所(ICAST)

2025届 策展实践与研究方案展

2025届ICAST硕博毕业生导师

高世名 卢杰

策展人/策展实践与研究方案指导

刘畑 唐晓林

展览统筹

陈展豪 刘贝宁

2025届硕博毕业生

视觉文化与策展研究方向

刘贝宁(博士) 勾岑蔚 何钦雨 林子慧

当代艺术与策展实践方向

刘承臻 梅锉 鲍爽雯 寿焱杰

地点

浙江美术馆第3展厅

展期

2025.06.01-06.20

主办

中国美术学院 跨媒体艺术学院

当代艺术与社会思想研究所

承办

浙江美术馆

“太平洋!太平洋!大风泱泱,大潮滂滂,

张肺歙地地出没,喷沫冲天天低昂……

噫嚱吁!太平洋!太平洋!

君之面兮锦绣壤,君之背兮修罗场……”

—— 梁启超《二十世纪太平洋歌》

1900年1月30日午夜,扁舟横渡太平洋的梁启超,在“新旧二世纪之界线,东西两半球之中央”,发出“今夕何夕地何地“的世纪之问。

百年后的今天,在虚拟现实、人工思考、政治正确、历史终结似乎已经全面占领我们对于世界的感知的时刻,地球村中的货物关卡、APP之间的用户流浪,让地缘的古老张力卷土重来,也让我们重读《二十世纪太平洋歌》时,大有“恍无隔世”之感:民族、帝国,巴拿马、西伯利亚,“俎肉者弱食者强”“两虎不斗群兽殃”……百年前的诗句,为何竟依然是新闻中的热词?现实残酷地宣告:它们不可再仅仅是抽象的概念,或者华丽的辞藻。在遥远的尖锐、沉闷的回响中,历史的韵脚如此无情而铿锵。

这,成为了以“当代艺术与社会思想”为名的ICAST研究所2025届8位硕博研究生的毕业展览主题。

在其中,作为“万国津梁”的冲绳/琉球,以弹丸之地折射出世界史的沉重与希望;亚欧交界处的伊斯坦布尔,带来对“纯真”之复杂的沉思;同样孤悬太平洋中的夏威夷/檀香山,藏载着二十世纪初艺术知识的秘辛;1938年的武汉,则展现了危急存亡关头的艺术动员能量;1960年代的观念艺术,尚有未尽的理解;千禧一代的怀旧情调,仍在影影绰绰闪烁其辞;2008年之后的“身体”形象及其变形,让我们反思塑造自身的力量;这一切汇聚在卡夫卡的“约瑟芬和耗子民族”的口哨声中,被再次批注、邀请……进而,各自转化为不同类型、各具能量的策展行动:田野考察、Open Call招募、文献展、影展、纸上展览、表演讲座……

这种多维的编排,尝试演绎的是一首历史裂痕与当代困境间的二十一世纪复调之歌。这是向现实与历史深处的航行,而此次的展示既是一曲高歌,亦是一次召集。更重要的是,它希望引发共同的思考与发问:身处二十一世纪的我们,要会如何面对如今这片苍茫依旧,却似乎从未太平的“太平”洋?“人静月黑夜悄然,怒波碎打寒星芒”——它,又在召唤什么样的新歌谣?

“胸中万千块垒突兀起,斗酒倾尽荡气回中肠,

独饮独语苦无赖,曼声浩歌歌我二十一世纪太平洋!”

“尔时太平洋中二十一世纪之天地,

悲剧喜剧壮剧惨剧齐鞈鞺。

吾曹生此岂非福,饱看世界一度两度为沧桑!”

展览现场

毕业作品

刘贝宁

2025届博士研究生

研究方向:视觉文化与策展研究

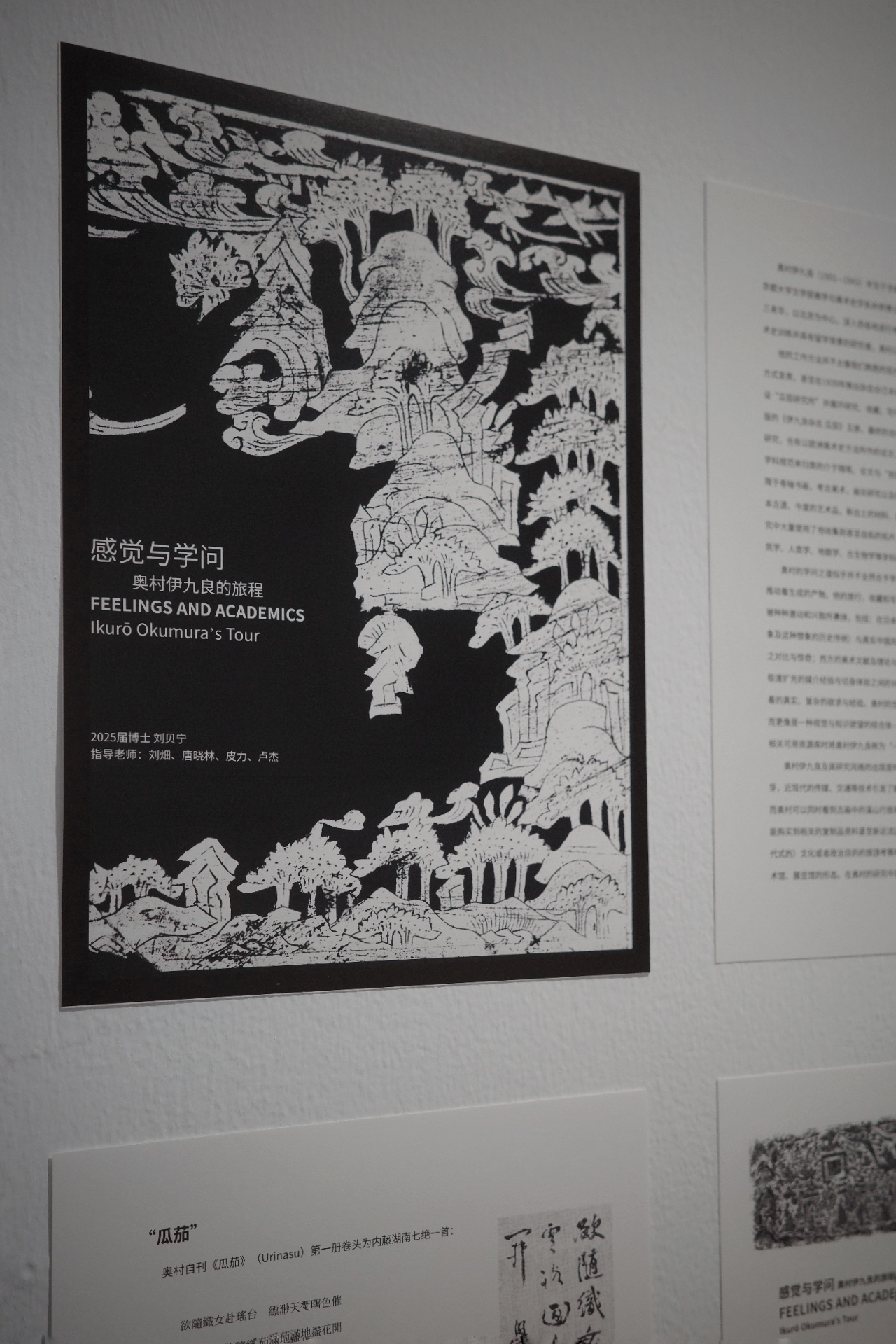

感觉与学问:奥村伊九良的旅程

FEELINGS AND ACADEMICS: Ikurō Okumura’s Tour

策展方案阐述

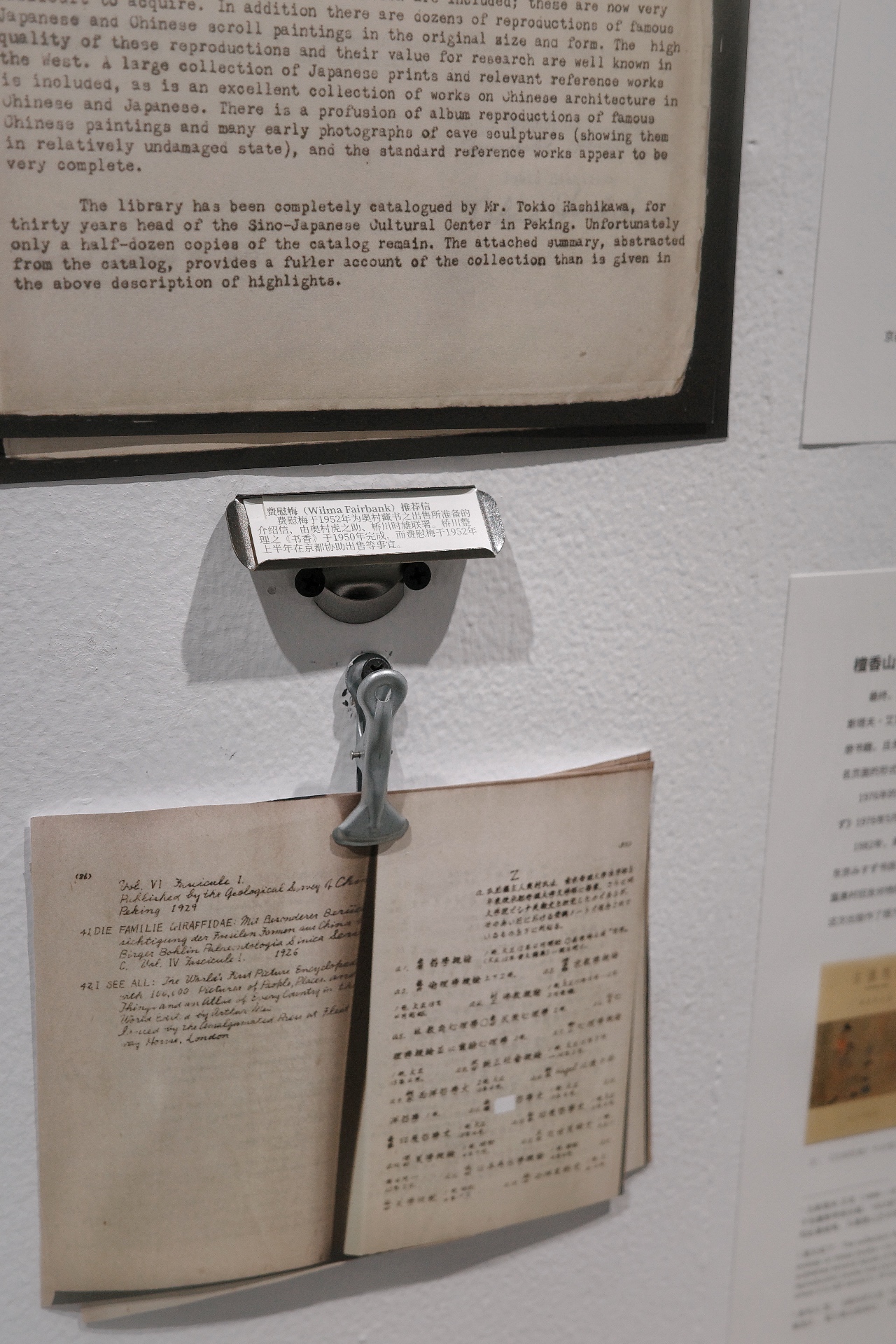

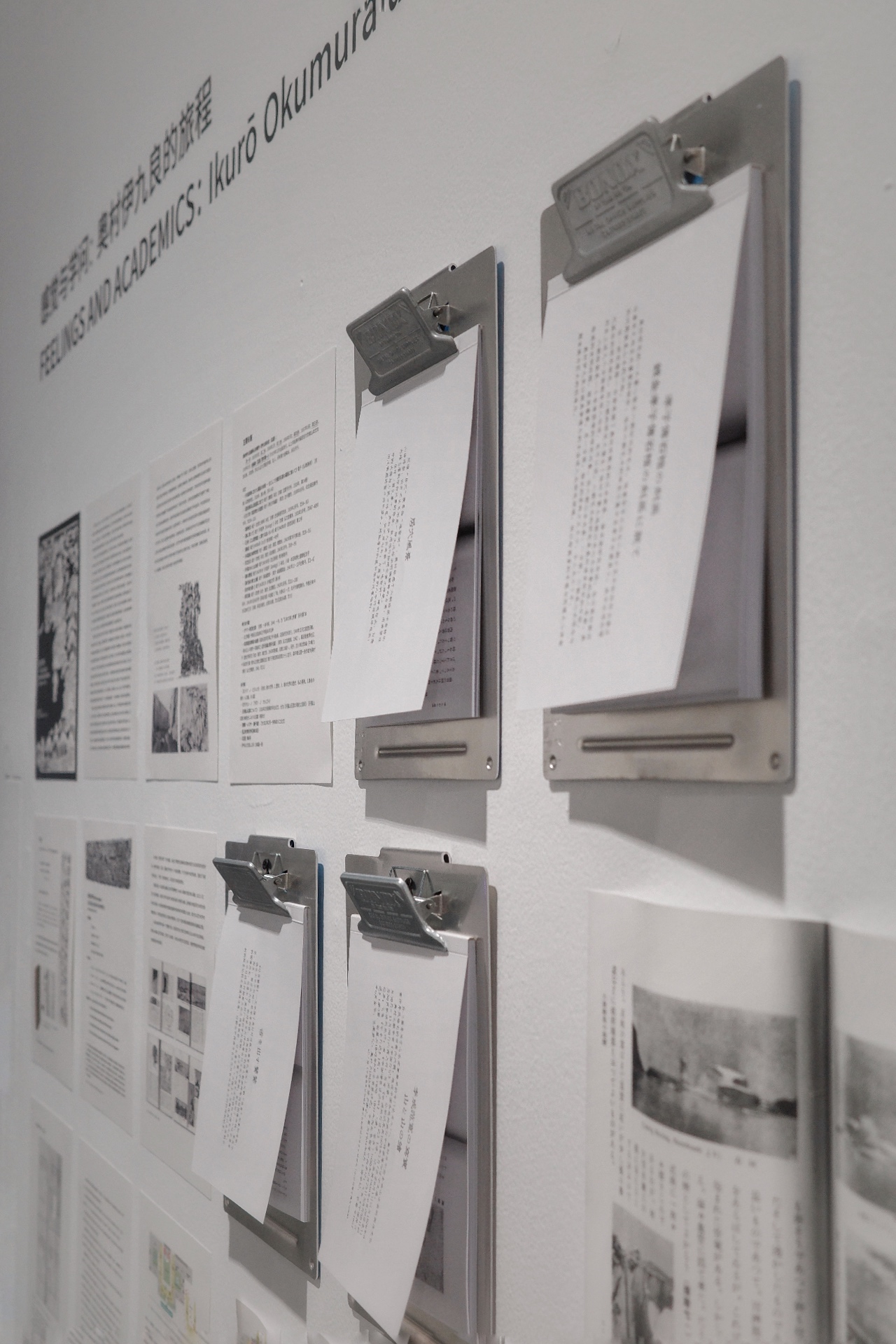

以“感觉与学问”为枢纽,该策展方案以20世纪初研究中国美术史的日本学者奥村伊九良为突破口,讨论这样一种学术主体的存在可能:贯通当代与古典,融通学问与感受,调动全球性、跨学科、跨媒介的视野且注重民间、民生、风景、风土感知。

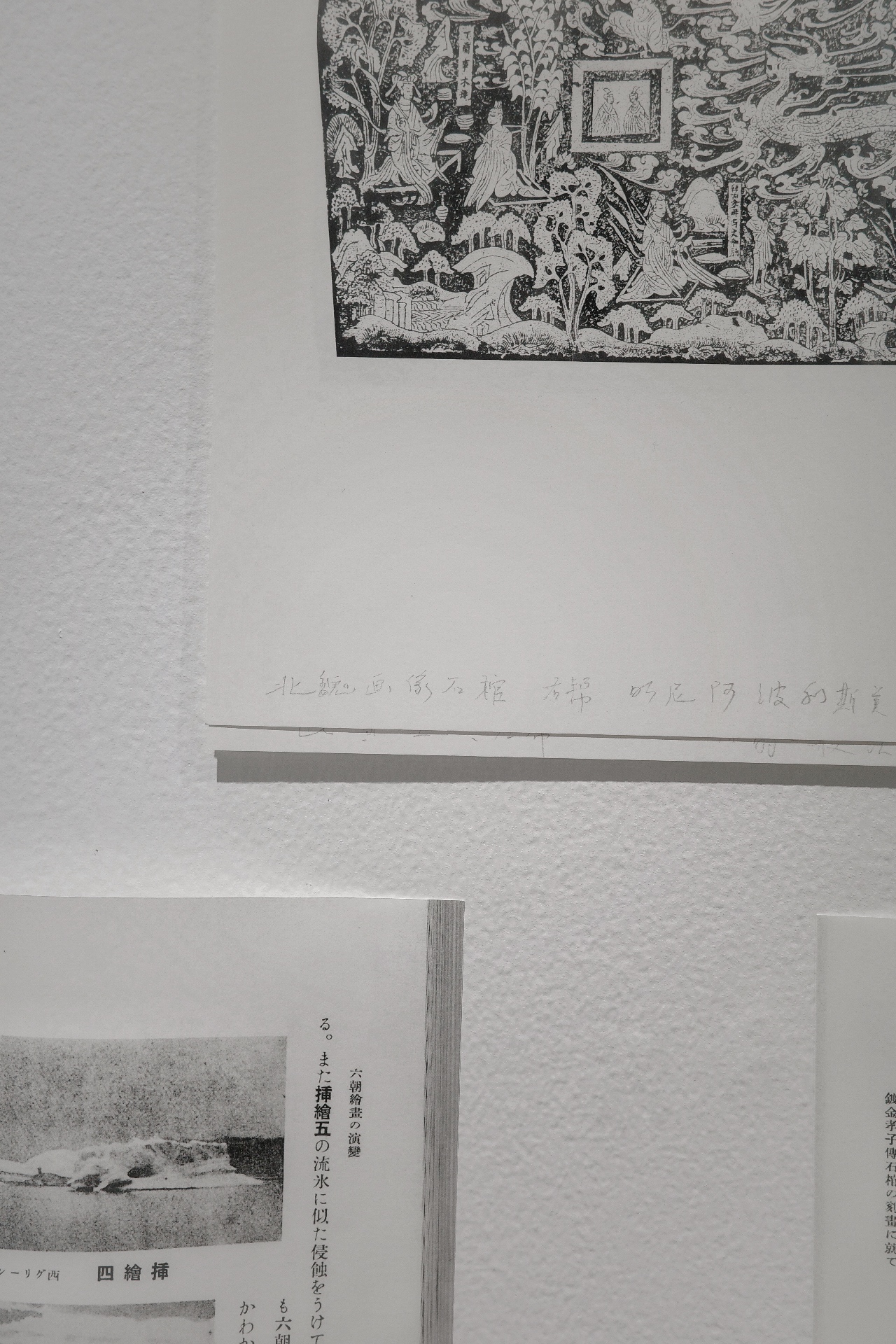

这一研究来自刘贝宁关于公元4世纪前后山水发明的博士论文《魏晋南北朝的山水观念与图像研究》。在文献收集的过程中,他于一家古书店中购得了奥村氏于1939年自出版的东亚美术史研究杂志合册《瓜茄》,并由此展开相关思考。奥村所收集的珍贵材料弥补了图像史空白,其"上手操作"的研究路径更揭示了文本与图像背后的潜藏力量:以描摹/拼合等手段处理并焕发图像;以行走中获得的民间感受打开对历史文物的感知力;以平面设计等媒介手段扩充学术写作的表达方式……奥村的这类学术方法在现代学术蓬勃发展的20世纪早期显得颇为落后,但而今看来又相当超前。这些产生于“现代”之初的具身的认知、研究路径令我们深刻反思当下学科化、规范化的学术生产。

这个策展方案分为三个部分。第一部分以奥村及其研究的基本情况勾连出20世纪早期的媒介感知与学术风貌,兼讨论现代化开端之特殊时代节点下知识分子的情志。第二部分从发掘夏威夷火奴鲁鲁艺术馆(HoMA)收购封存的一整批奥村藏书文献开始,勾勒20世纪30年代左右中国古代美术方面出版、拓片、相片等各类信息流传的实际情形,从材料的角度反观其研究产出,批判式地讨论“通人之学”。第三部分聚焦《瓜茄》中关于六朝山水艺术、实景山水以及黄土地貌这一研究序列,以重点团块呈现奥村研究的风貌,并为当下的研究、创作与策展寻求启发。方案强调奥村作为“知识欲望综合体”的特征,激活其未被充分重视的学术遗产。展览设计参考现代早期媒介的视觉语言,突出非线叙事与多媒介交织,旨在重新发掘其研究中对真实地理、民间文化与跨感官体验的重视,不仅是回顾现代知识分子形成时期的一例特殊个案,更试图在信息碎片化、学科细分化与逆全球化的当下为“学问中人”寻求主体性定位。

毕业论文题目

魏晋南北朝的山水观念与图像研究

A Study of Shan-Shui Concepts and Imagery in Early Medieval China

寿焱杰

2025届硕士研究生

研究方向:当代艺术与策展实践

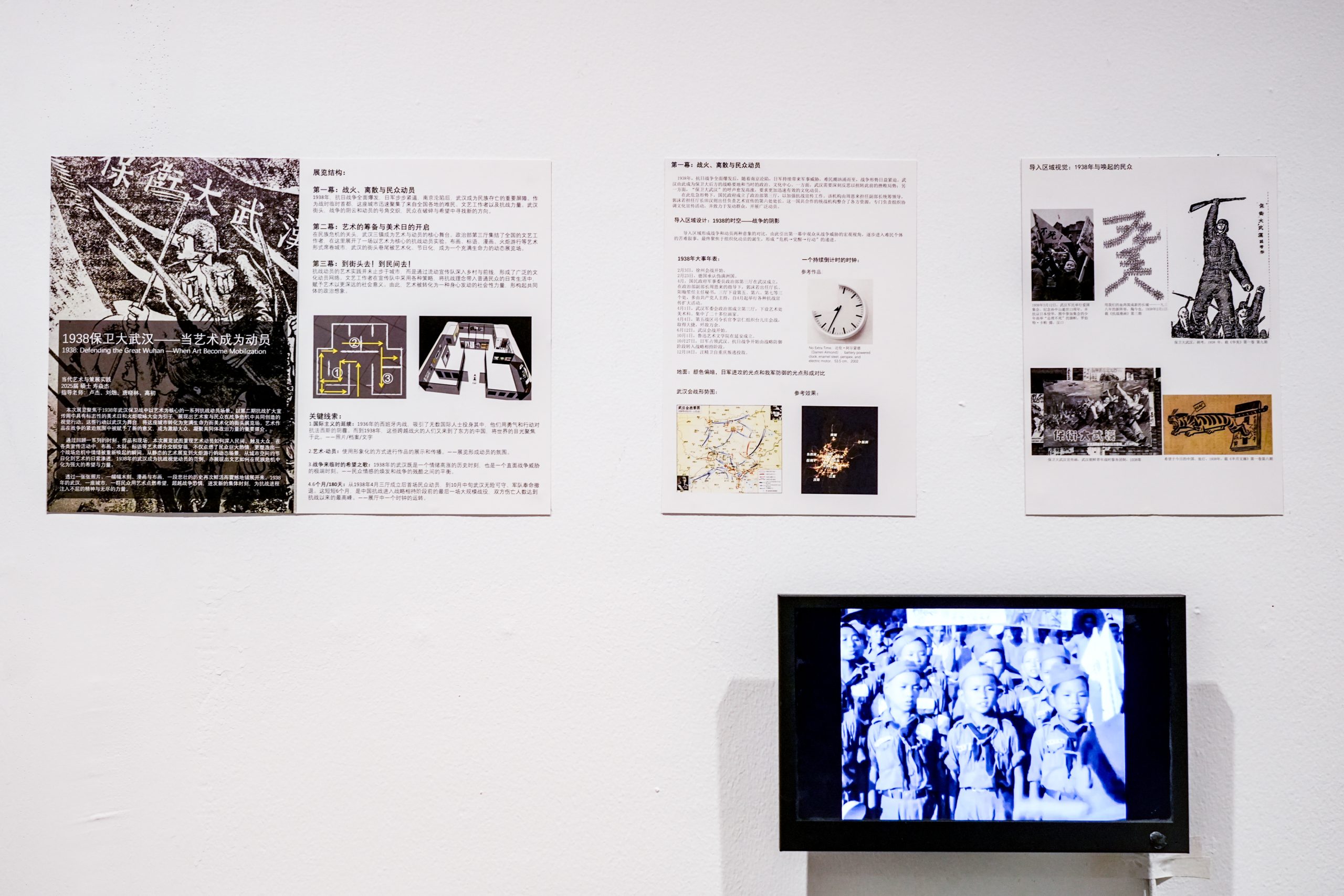

1938 保卫大武汉——当艺术成为动员

1938 Defending the Great Wuhan — When Art Becomes Mobilization

策展方案阐述

本次展览聚焦于1938年武汉保卫战中以艺术为核心的一系列抗战动员场景。以第二期抗战扩大宣传周中具有标志性的美术日和火炬歌咏大会为引子,展现出艺术家与民众在战争危机中共同创造的视觉行动。这些行动以武汉为舞台,将这座城市转化为充满生命力而美术化的街头展览场。艺术作品在战争的紧迫氛围中被赋予了新的意义,成为激励大众、凝聚共同体政治力量的重要媒介。

通过回顾一系列的时刻、作品和现场,本次展览试图重现艺术动员如何深入民间、触及大众。在各类宣传活动中,布画、木刻、标语等艺术媒介交织穿插,不仅点燃了民众巨大热情,更塑造出一个战场危机中情绪被重新唤起的瞬间。从静态的艺术展览到火炬游行的动态场景,从城市空间的节日化到艺术的日常渗透,1938年的武汉成为抗战视觉动员的范例,亦展现出文艺如何在民族危机中化为强大的希望与力量。

透过一张张照片、一幅幅木刻、漫画与布画,一段悲壮的历史再次鲜活而震撼地铺展开来。1938年的武汉,一座城市,一群民众用艺术点燃希望,超越战争恐惧,进发新的集体时刻,为抗战进程注入不屈的精神与无尽的力量。

毕业论文题目

一个节日的诞生——武汉抗战扩大宣传周中的节庆、展示及其动员

Festivalization,Display and Mobilization — The Case of Wuhan Propaganda Week in the War of Resistance Against Japanese Aggression

.jpg)

梅锉

2025届硕士研究生

研究方向:当代艺术与策展实践

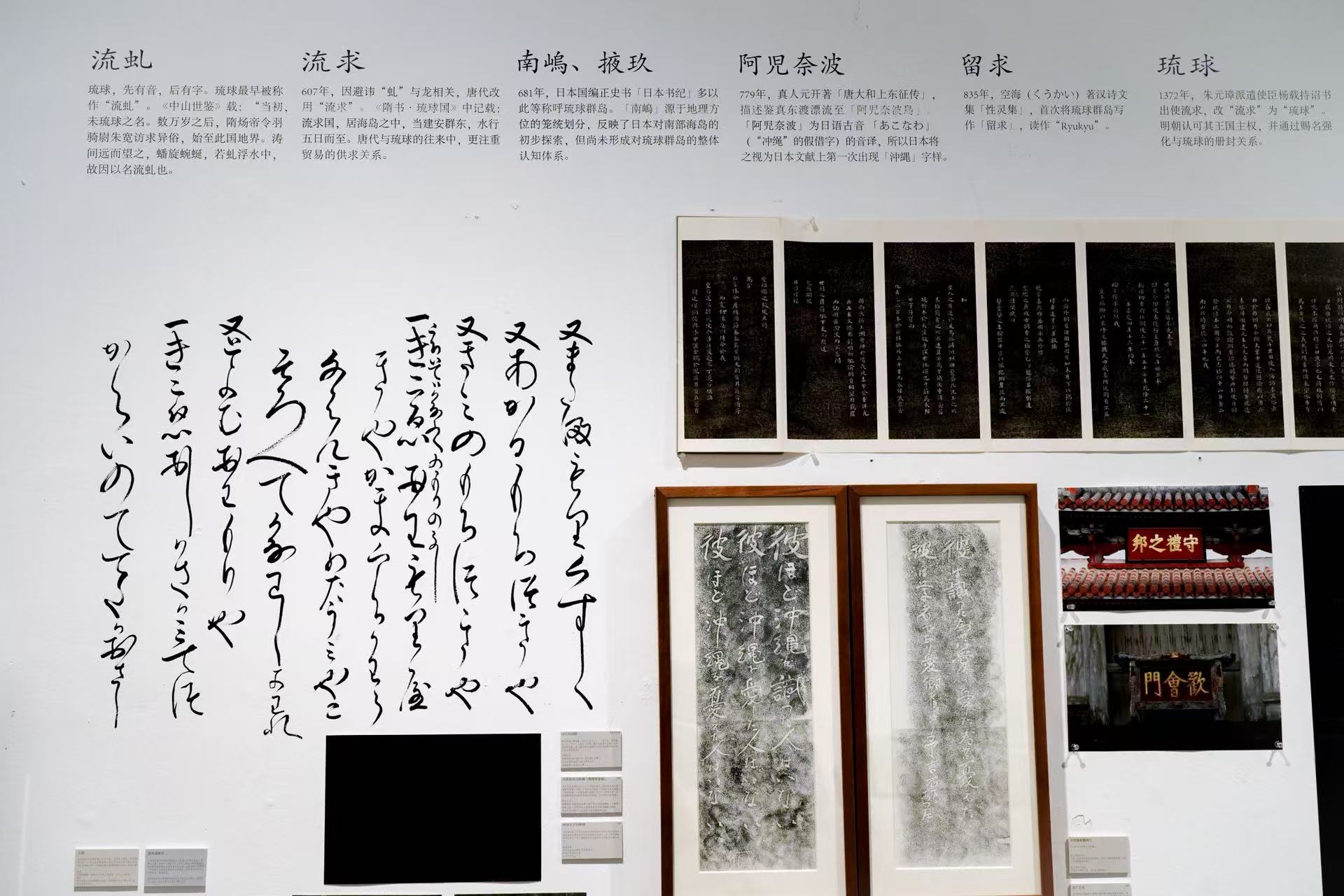

未竟之言:冲绳文字计划

Unfinished Words: Okinawa Word Project

策展方案阐述

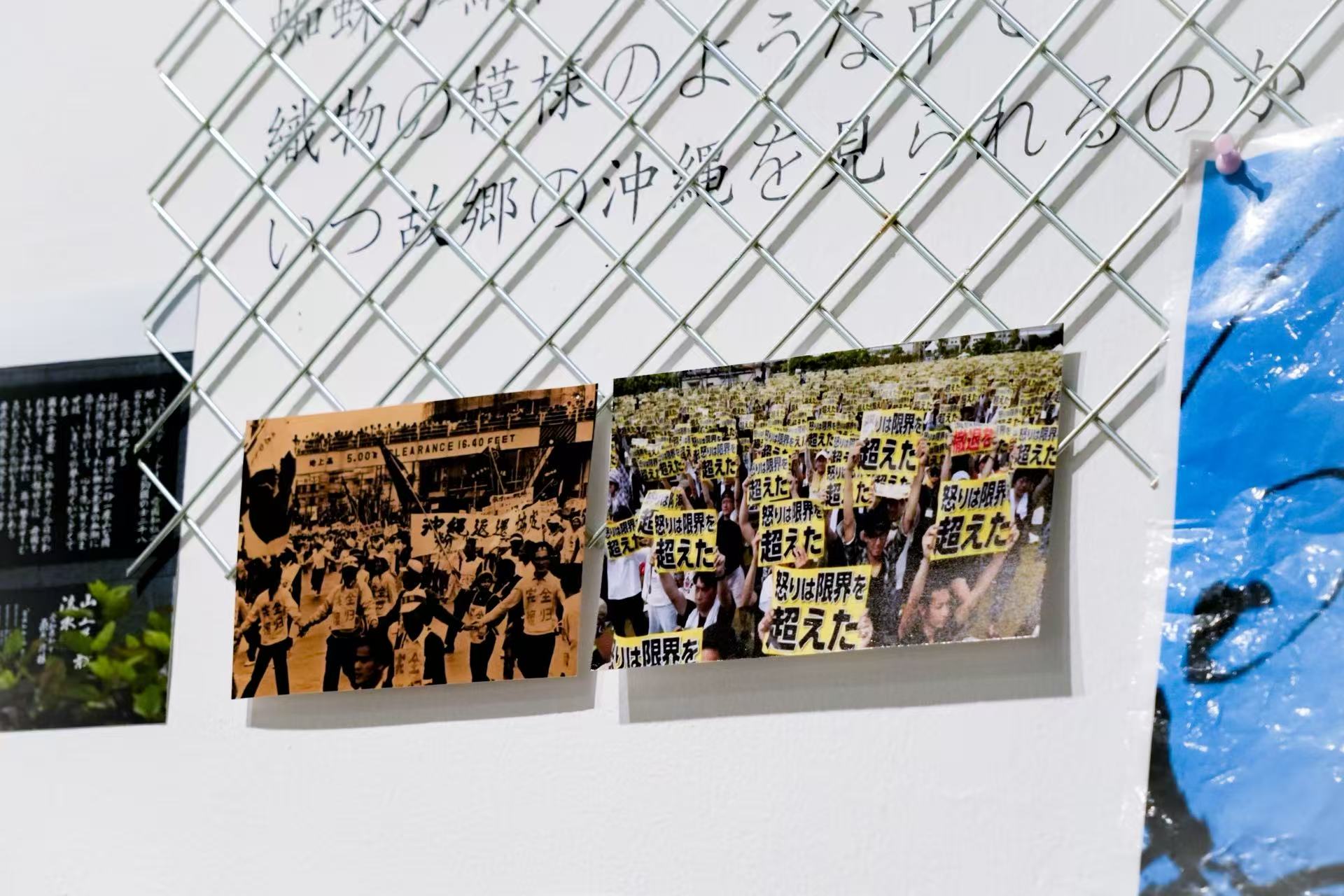

历史问题、生存问题、语言问题、身份问题……1945年的冲绳战役是太平洋战争中最血腥的战场。这场战役让杜鲁门一锤定音,决定动用原子弹,彻底结束太平洋战争。自1879年琉球被明治政府吞并,再到日本回归国际社会的谈判以交换冲绳给美国的牺牲为代价,冲绳,背负的是日本看似成功现代化背后的失败,直到1972年,住在东京的冲绳人为了回到故土,都需要向美国驻冲绳政府办理类似于签证的手续。正如孙歌所说,冲绳人有一万个理由悲情,但这片苦难的土地却不仅仅孕育了悲情。

在今天的冲绳,遍地都留存着战后的痕迹。为了向在冲绳战中所有失去宝贵生命的人致哀悼之意,同时也为了让后世继承悲惨的战争教训,冲绳县在系满市的摩文仁之丘,建立了“和平之础”纪念碑群。巨石上的铭文简单明了:我等冲绳县民谨向在冲绳战役中丧失宝贵生命的人士表达哀悼之意,希望将战争的惨痛教训正确地流传于后世,并向国内外广为宣传冲绳历史及风土所培育出的「和平之心念」以祈祷世界永久和平。什么是冲绳诉求的“和平”?我们能够简单说出、理解的“和平”二字,对于冲绳而言,是悲壮的誓愿,是长达数个世纪历史的反省,是对土地的复杂情感,是不断地需要用生命守护的抗争。

2021年的此地,一位12岁的学生朗诵了一首诗歌,叫做“弥勒世之歌”。“弥勒世”是与战世相对的,意指即将到来的和平时代。她说:“希望跟我们站在一起的你,也能感受到流转在翻腾血液里先人们的意志,我想和跟我们站在一起的你,一起唱歌。唱一首能传递到和平未来的灵魂之歌。”在这区区的四页纸中,有着很多没有说完的话,也有着一个等待我们行动的、未完成的愿望。我想,歌的血肉应该被找回,他们的思想和诉求应该得到我们的回应,而不是只有隔岸观火般冷漠的凝视和评议。

因此,“未竟之言:冲绳文字计划”基于从历史中绵延出的关切,选择“文字”为视觉的切片进入现场,试图为大家呈现一个弹丸之地上投射出的世界史。它既指向以琉球为名的遥远的太平洋历史,也指向二战结束时刻于冲绳岛上惨烈的战役,同时也指向在美军基地外冲绳人民长期的抗争,以及作为旅游观光城市的另一重现实。

被夹在大国政治、国族叙事下的冲绳人民,通过各种形式的探索,不断地在打造冲绳本土的“形状”,也不断生产着“大于冲绳”的思想。“未竟之言:冲绳文字计划”是一份想要重启宏大叙事想象的田野及展览计划,通过文字和历史、现实之间的对话,识别“藏在细节中的帝国”(Catherine Lutz),也寻找对未来和平、国际主义图景的想象。

毕业论文题目

文字何以策动书写:从展览“文字的力量”谈起

How Word Mobilizes Writing: Perspectives from the Exhibition "Power of the Word"

勾岑蔚

2025届硕士研究生

研究方向:视觉文化与策展研究

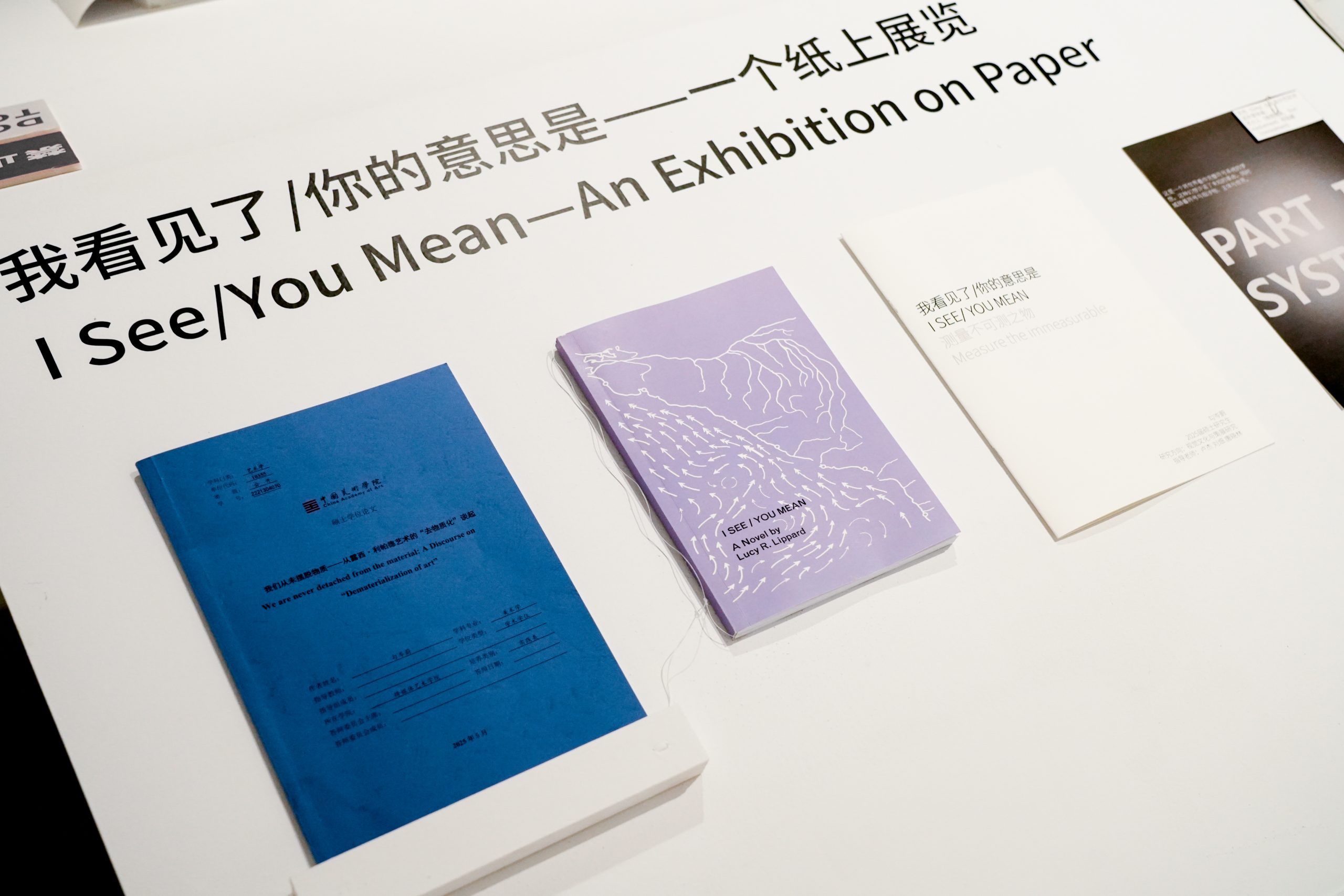

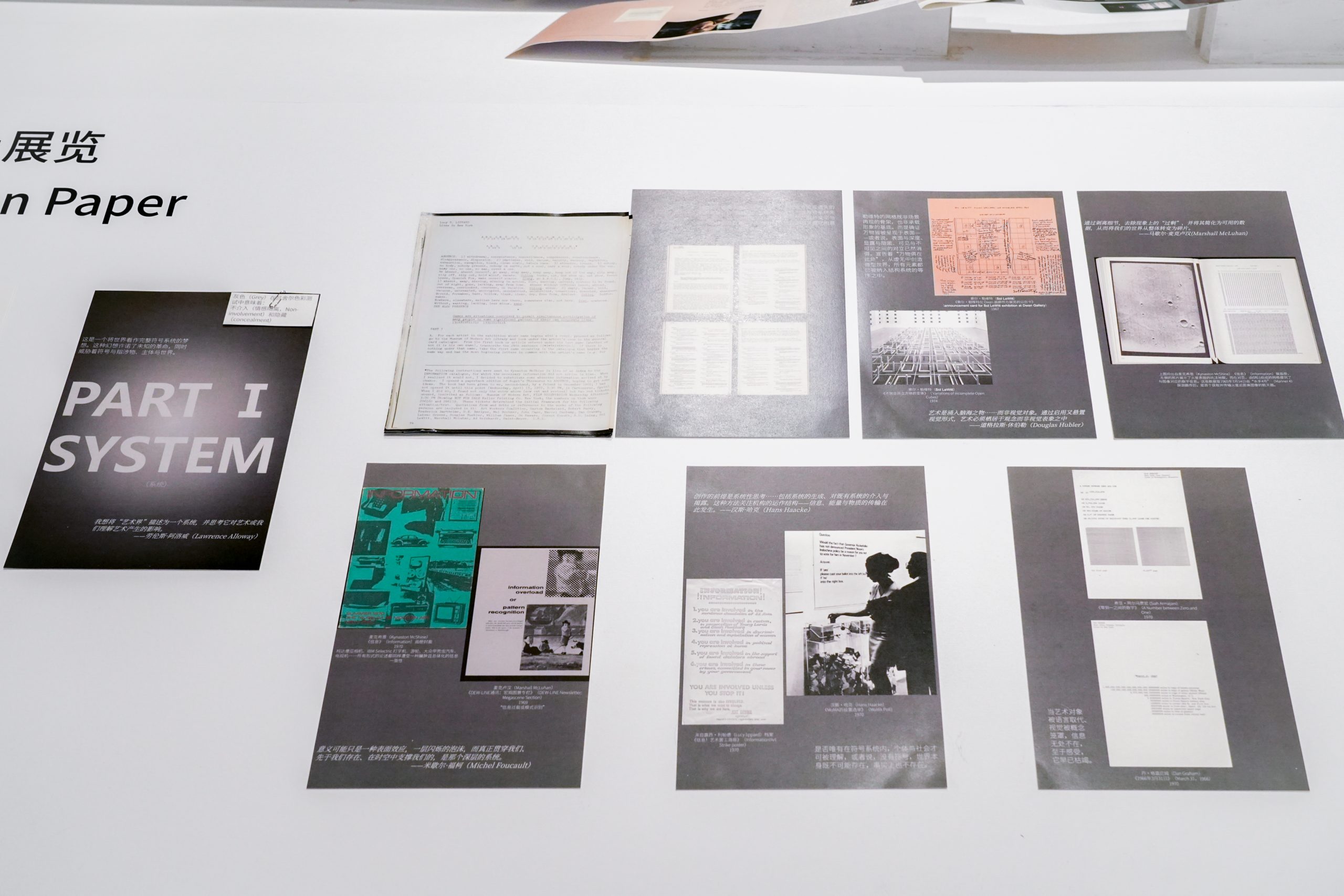

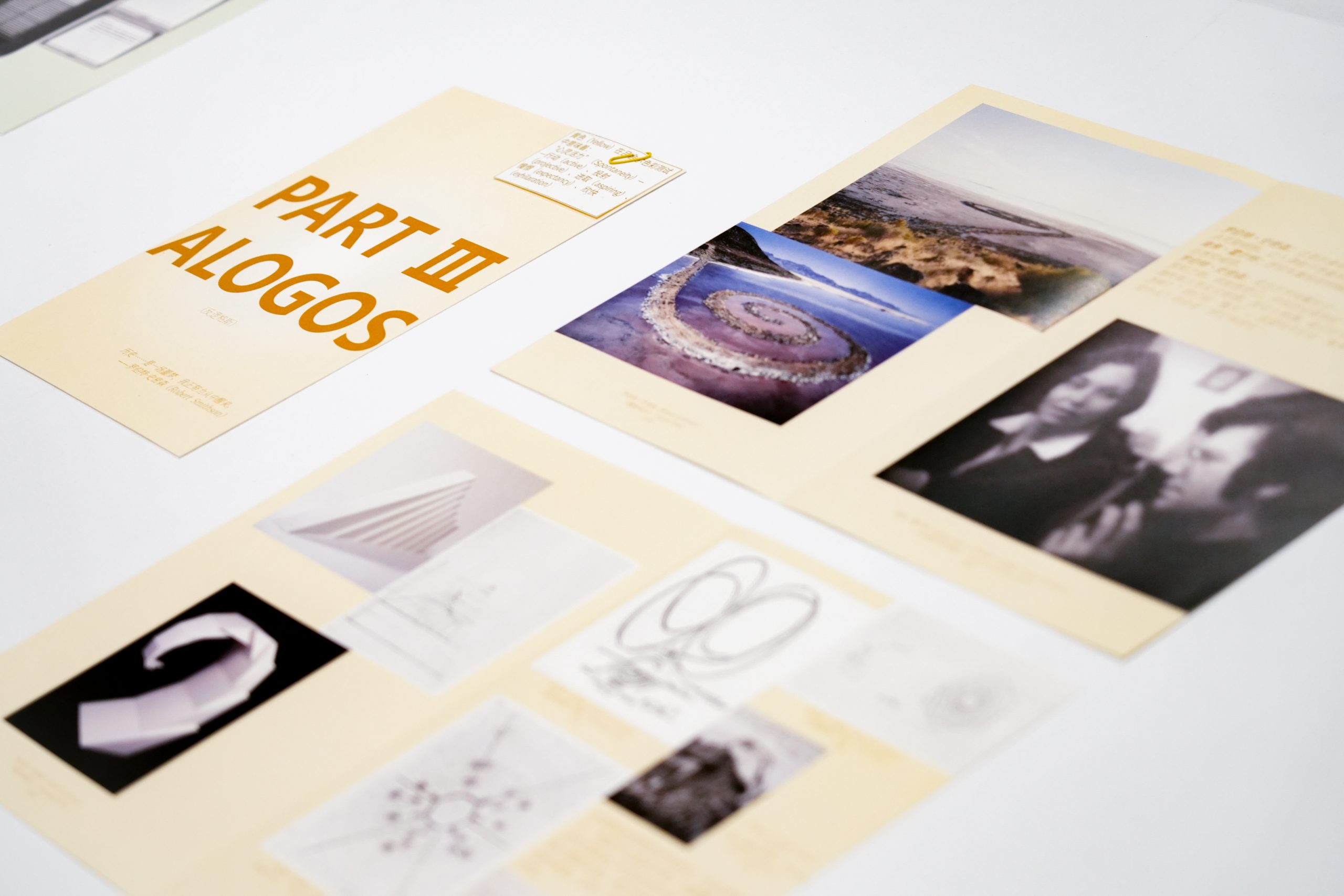

我看见了/你的意思是

I See/You Mean — An Exhibition on Paper

策展方案阐述

本方案将观念艺术的重要人物露西·利帕德所著小说《I See/You Mean》作为策展脚本与灵感发源,从中提取出“测量不可测之物”(Measure the immeasurable)这一核心逻辑,1965年,约瑟夫·科苏斯(JosephKosuth)用《一把和三把椅子》(One and Three Chairs)呈现了可见图像与可说语言如何争夺对世界的解释权这一20世纪艺术史核心命题,系统与结构、语言与"信息"、以科学主义姿态呈现视觉或管理经验,正是这些看似疏离的创作模式构成了通常所指认的"观念艺术"。它们与同时期结构主义理论家共享着试图通过系统和语言来实现能指结构的革命探索。

而《I See/You Mean》通过对虚构照片的文本转译、对人物群体的色彩及统计学式分析,处理海浪运动与情感流动的相互隐喻,将这一命题以文学形式深化综合,利帕德使语言成为显影剂,将缺席的图像转化为心理底片,将情感转化为波浪、系统与网格,在此意义上,本展览试图在当代语境中重新激活利帕德实践中遗失的认知范式,拒绝将“观念”简化为冰冷的理论游戏,拒绝过度倾斜的形式主义倾向,更拒绝后观念时代某些创作对艺术胡言乱语的迷恋,在图文互搏的裂缝中,看见理性系统如何恰如其分地成为感知经验的诗意容器。在此意义上,作者将小说标题翻译为“我看见了/你的意思是”并直接借用为本展览标题。

正是透过利帕德的眼光,本方案试图观察到,观念艺术如何通过其情感维度与视觉表现,深度进入到结构理论无法阐释的主体性错位与交叉现象当中。基于此,本方案选择三位代表性艺术家,展示他们如何在此逻辑中以创作回应“系统”。从利帕德小说中对马克斯·吕舍尔(Max Lüscher)色彩理论的使用获得启发,基于个人联觉判断,每位艺术家被赋予一个颜色,成为章节区分的标识,同时也作为指引一切联想、发散思维的风向。观念艺术以其特殊的“去物质/非物质”性延续至今,出于多种意义上的思考与回应,一个集合多重视角(融汇历史材料、档案、引文及评述)的纸上展览被考虑为本展览的最终及最佳呈现形式。

毕业论文题目

我们从未摆脱物质——从露西·利帕德艺术的“去物质化”谈起

We are never detached from the material: A Discourse on "Dematerialization of art"

林子慧

2025届硕士研究生

研究方向:视觉文化与策展研究

流·体

The Fluid Body

策展方案阐述

在物理学中,流体(fluid)是一种在外力作用下可以发生连续形变的物质状态,主要包括液体和气体两种形式。与固体不同,流体没有固定形状,会根据容器的形状来调整自身的形态。而我们的身体,在现代社会中好似被雕刻为一种理想的固体形态:它应当光滑、精准、功能完备,如同一具被效率与规范灌注的器皿,时刻准备好进入公共生活的程序。展览“流·体”围绕“体面的人”、“身体回望”与“滤镜时代”三大板块展开,回应并呈现身体在社会规训、感知经验与技术视觉交织下持续生成与挣扎的状态。这里的“流动性”不仅指血液等生理层面的内部循环,更关乎个体身体与身份在社会进程中的迁移、转化及身体自身在这一过程中所发生的一系列微妙变化。

社会将身体“固化”,使我们变为一个“体面”的人,在合适的位置上扮演着恰如其分的角色。而这一曾经属于礼仪与风度的词语,也悄然滑入了技术与权力的编织之中,成为评价一个人是否适宜、是否合时、是否可用的隐秘标准。我们在无数次自我对齐的过程中,渐渐忘却了对自我的提问:我是谁?我的身体归属于何种存在?我是否拥有感知自身的权力?

是的,我们太过熟悉那一套关于理性、健康、积极、进步的身体叙事,那些将身体简化为目标、计划与控制手段的现代术语。然而,身体从未真正归顺于此。那些隐秘的失衡、不适、痛感与挣扎,是身体不断发出的回响,是它在拒绝被简化为符号、标签与标准流程的方式。当我们开始停驻在这些裂缝之间,不再将其视作错误,而视为一种可能的起点,我们便抵达了一个临界之处——在那里,完美让位于完整,理性退场于感知,身体不再是客体,而成为一种生成中的经验场。

在这个图像泛滥与可见性至上的时代,我们的身体与身份亦被卷入另一种漂浮之中。社交平台、算法逻辑与视觉语言共同编织出一张无所不在的可视网络,“我”在这张网络中被上传、投射、重塑,最终成为一个无法落地的图像碎片。技术不仅延展了我们的感官,也悄然重新编排了我们与身体的关系:我们凝视自己,却不再真正感受;我们暴露自身,却日渐抽离其间的疼痛与欲望。

正是在这些破裂与杂质之中,我们才有可能重新触及身体的全貌——不是作为一个应当如此的理想模型,而是作为一个始终未竟、不断演化的存在体。当我们不再畏惧不适、不再羞于杂质,不再回避身体的非理性、不对称与沉默,我们才真正开始与身体建立关系,开始承认生命的自身复杂性与未完成性。于是,身体不再是一种被测量、被训练、被陈列的存在,而成为一个流动的感知场:在那里,情绪、创伤、渴望、记忆与技术共处,混杂,振动。唯有置身于这一持续生成的过程中,我们才能重新解读自身的未知、重新触及深藏的情绪、重新突破技术的边界、重新探索世界的裂缝。身体从来都不会真正地合乎某一范式,而是在承载尚未命名之物的同时让自身抵达开放、未竟与完整。

毕业论文题目

“准人类学博物馆”——展览“万物有灵”中的殖民现代性反思

The Quasi - Anthropological Museum: Reflection on Colonial Modernity in Exhibition Animism

鲍爽雯

2025届硕士研究生

研究方向:当代艺术与策展实践

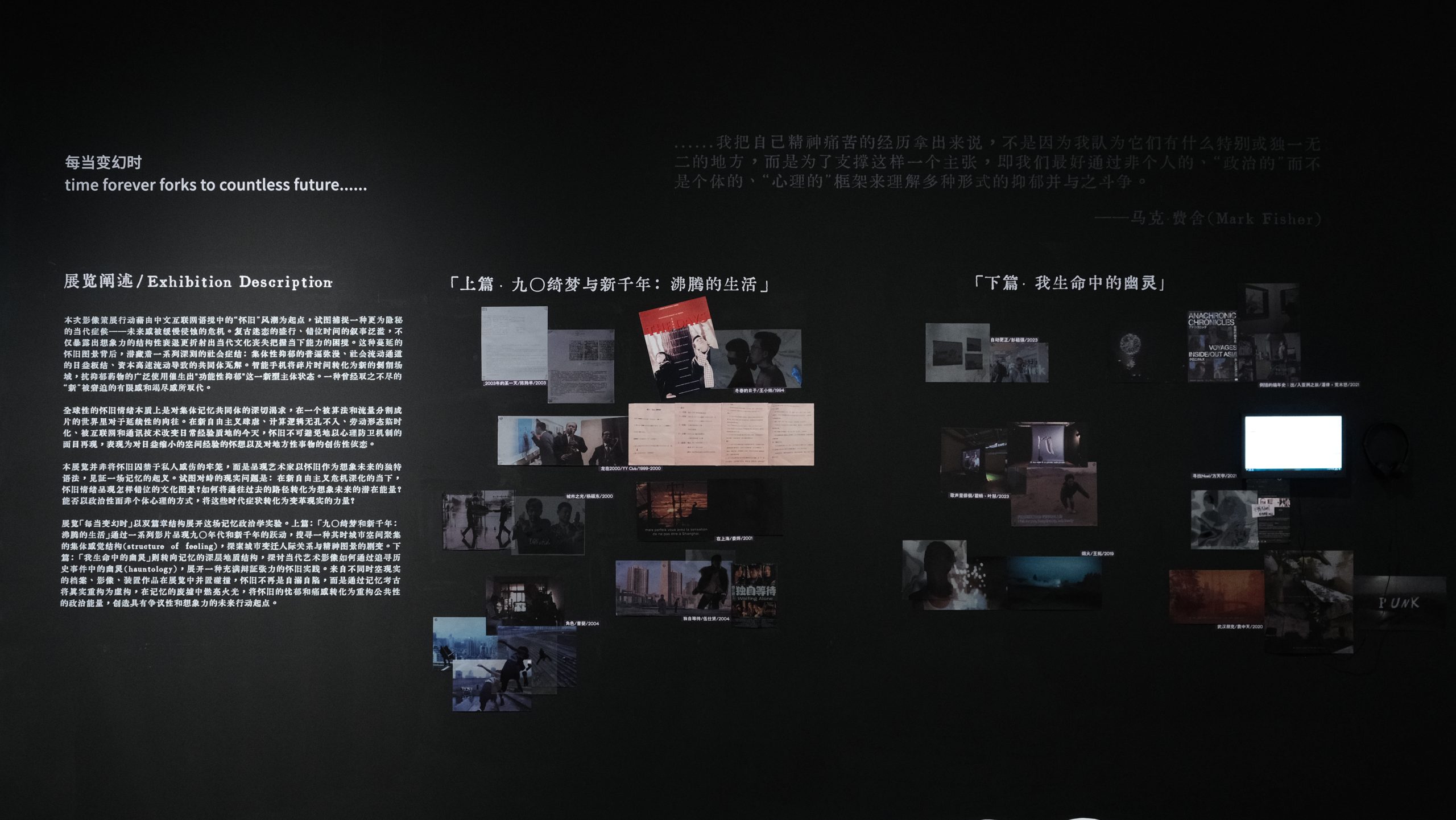

每当变幻时

time forever forks to countless future......

策展方案阐述

本次影像策展行动藉由中文互联网语境中的“怀旧”风潮为起点,试图捕捉一种更为隐秘的当代症候——未来感被缓慢侵蚀的危机。复古迷恋的盛行、错位时间的叙事泛滥,不仅暴露出想象力的结构性衰退,更折射出当代文化丧失把握当下能力的困境。这种蔓延的怀旧图景背后,潜藏着一系列深刻的社会症结:集体性抑郁的普遍弥漫、社会流动通道的日益板结、资本高速流动导致的共同体瓦解。智能手机将碎片时间转化为新的剥削场域,抗抑郁药物的广泛使用催生出"功能性抑郁"这一新型主体状态。一种曾经取之不尽的“新”被窘迫的有限感和竭尽感所取代。全球性的怀旧情绪本质上是对集体记忆共同体的深切渴求,在一个被算法和流量分割成片的世界里对于延续性的向往。在新自由主义肆虐、计算逻辑无孔不入、劳动形态临时化、被互联网和通讯技术改变日常经验质地的今天,怀旧不可避免地以心理防卫机制的面目再现,表现为对日益缩小的空间经验的怀想以及对地方性事物的创伤性依恋。

本展览并非将怀旧囚禁于私人感伤的牢笼,而是呈现艺术家以怀旧作为想象未来的独特语法,见证一场记忆的起义。试图对峙的现实问题是:在新自由主义危机深化的当下,怀旧情绪呈现怎样错位的文化图景?如何将通往过去的路径转化为想象未来的潜在能量?能否以政治性而非个体心理的方式,将这些时代症状转化为变革现实的力量?

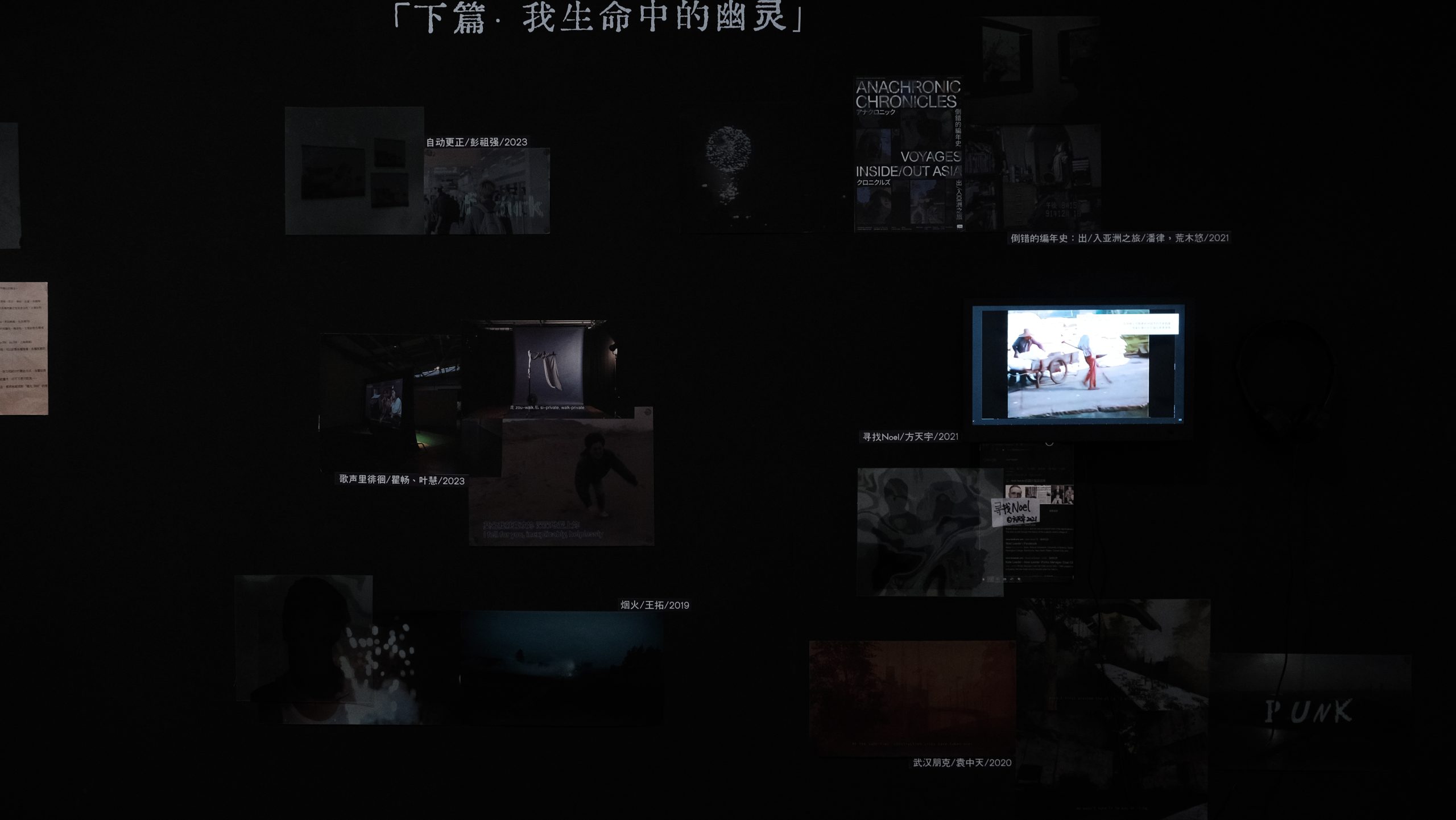

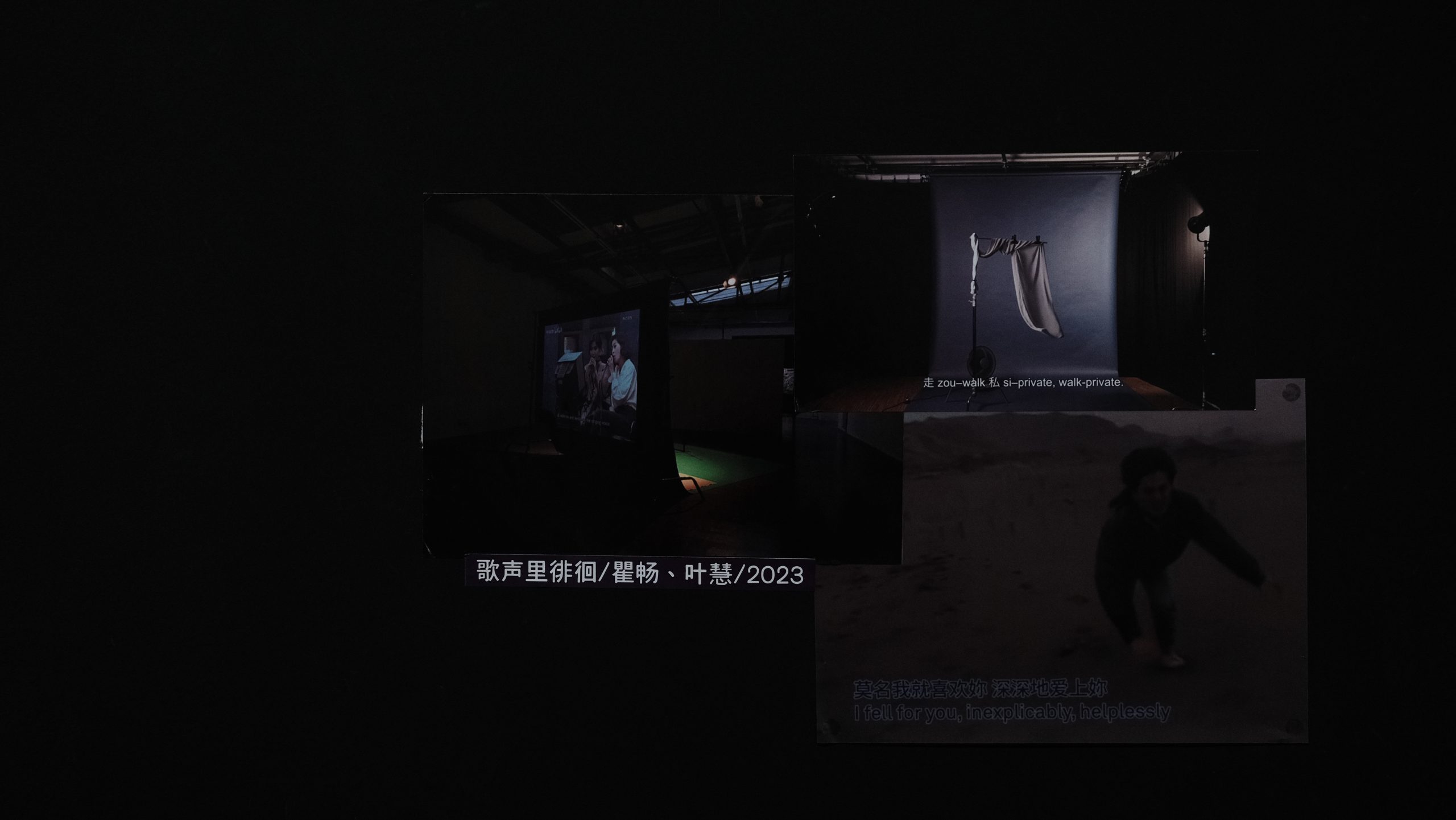

展览「每当变幻时」以双篇章结构展开这场记忆政治学实验。上篇:「九〇绮梦和新千年:沸腾的生活」通过一系列影片呈现九〇年代和新千年的跃动,搜寻一种其时城市空间聚集的集体感觉结构(structure of feeling),探索城市变迁人际关系与精神图景的剧变。下篇:「我生命中的幽灵」则转向记忆的深层地质结构,探讨当代艺术影像如何通过追寻历史事件中的幽灵(hauntology),展开一种充满辩证张力的怀旧实践。来自不同时空现实的档案、影像、装置作品在展览中并置碰撞,怀旧不再是自溺自陷,而是通过记忆考古将真实重构为虚构,在记忆的废墟中燃亮火光,将怀旧的忧郁和痛感转化为重构公共性的政治能量,创造具有争议性和想象力的未来行动起点。

毕业论文题目

艺术介入与城市空间正义:定海桥互助社的实践研究

Artistic Interventions and Urban Justice: A Study of the Dinghai Bridge Mutual Society

何钦雨

2025届硕士研究生

研究方向:视觉文化与策展研究

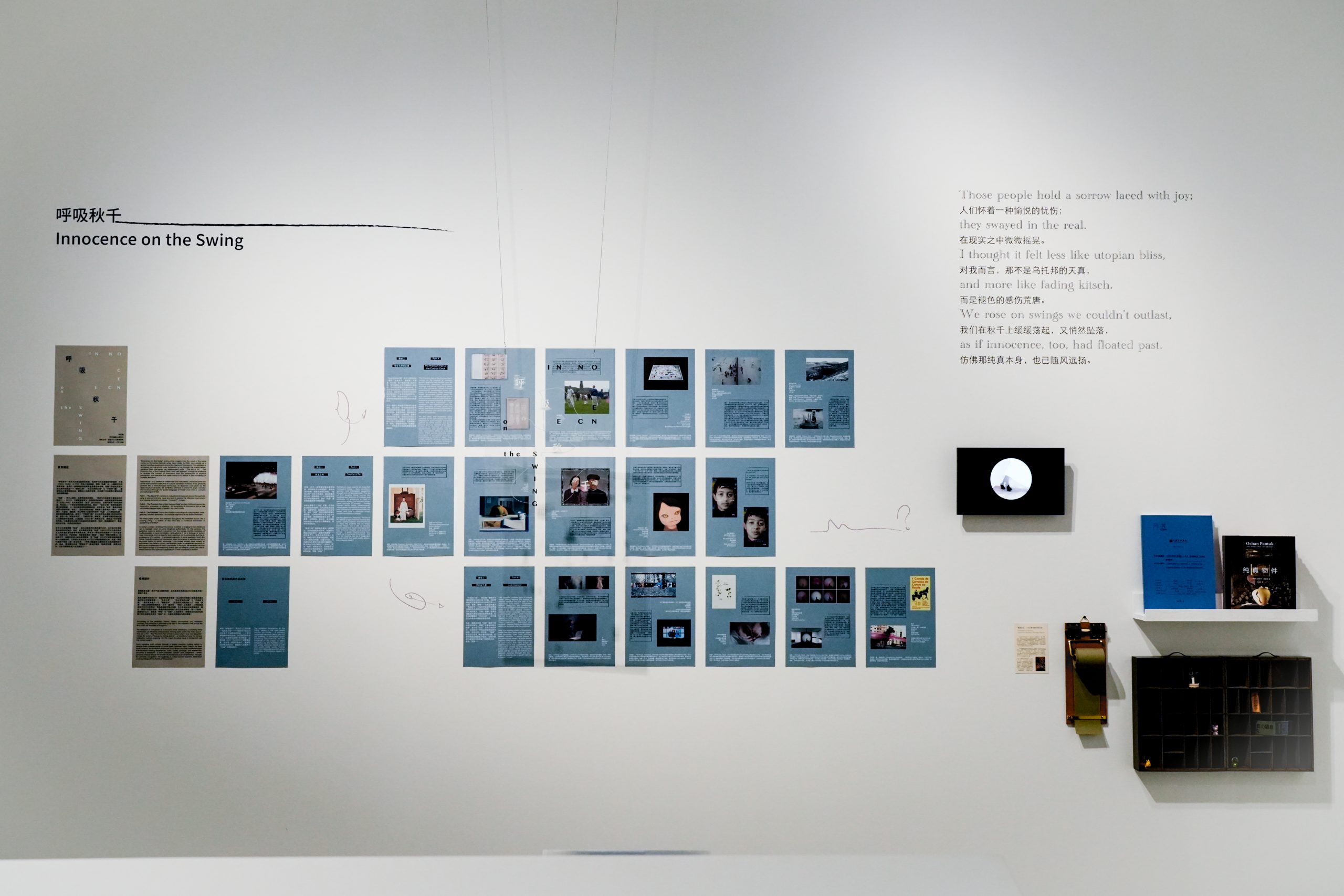

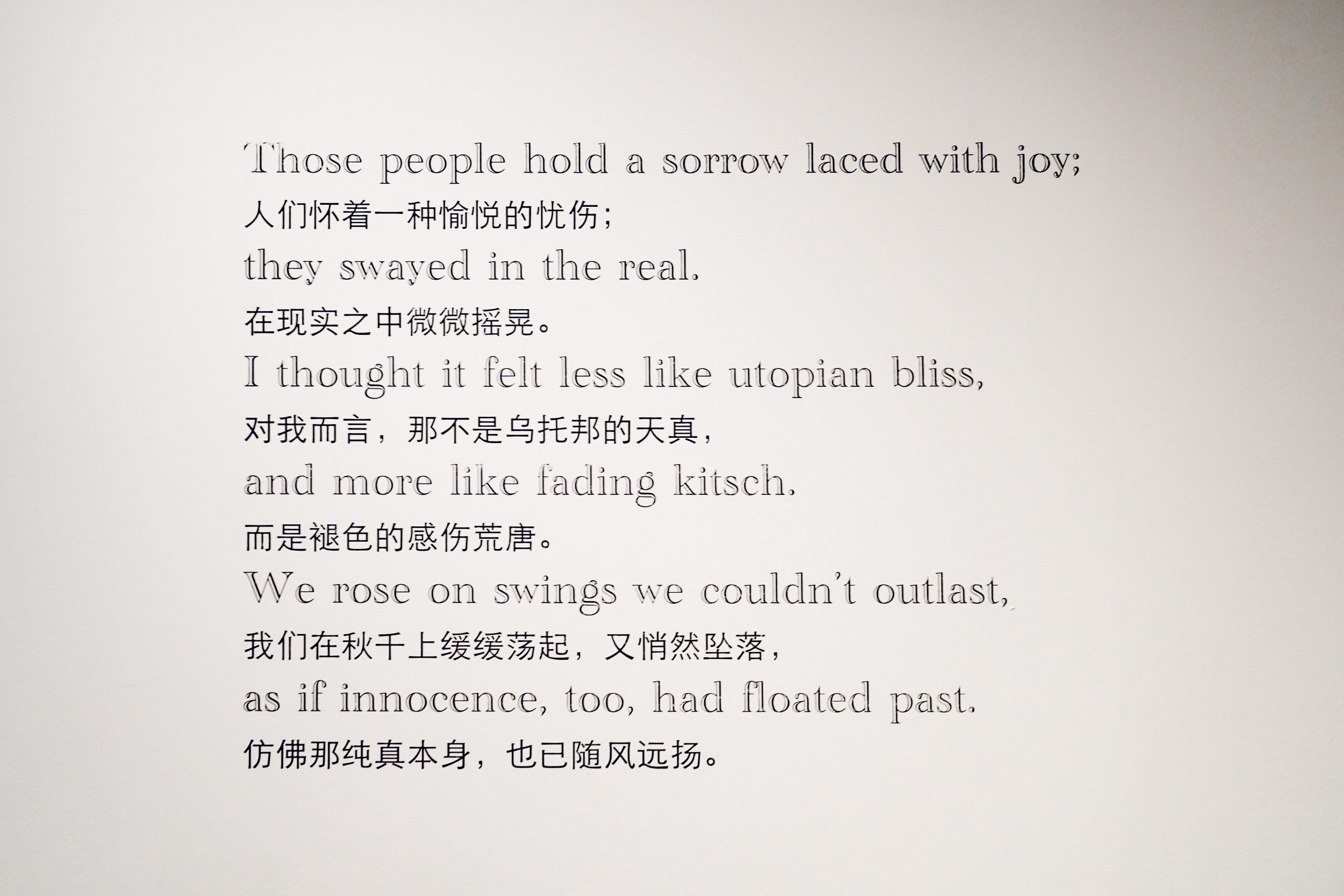

呼吸秋千

Innocence on the Swing

策展方案阐述

“呼吸秋千”作为本次展览提案的标题,借用罗马尼亚裔德国作家赫塔·米勒(Herta Müller,b.1953)同名小说的意象,围绕“纯真”这一主题展开空间叙事实验。展览以一座结构性的迷宫装置贯穿总体场域,构建三条彼此交错又独立展开的路径——“铁皮之吻”、布谷鸟钟的幻痛”与“齐柏林飞船”,邀请观众从身体感知出发,重新进入纯真的语境,在多重方向的游移中感知其质地的细微裂隙。

“纯真”,作为儿童性、自然性的某种象征,一度成为文化叙事中最恒定的形容词之一。在今天,它却逐渐演变为一种被制造的景观,由现实的深层结构赋予了幻象之外衣。此次展览借由“迷宫”的空间语言,试图打破单一的纯真叙述,转而进入一个复合结构的感知游戏场。路径一“铁皮之吻”围绕肖像首先建立起情景感:以一种冷峻而亲昵的图像结构,呈现多种“纯真”意象的观看效果与情感构造。路径二“布谷鸟钟的幻痛”则聚焦儿童游戏这一媒介,从跳房子、大富翁、跷跷板、吹口哨等大众游戏中探寻“纯真”之下被层层包裹、甚至掩埋的残酷内核。路径三“齐柏林飞船”关注语言尚未定型之时的直觉回响,追寻一种“前语言状态”。它瞄准手势、咿呀语、走神等无意识的表达或无法预料的可变因素,以孩童般“只言片语”的表达方式,展现当下艺术家的世界观。三条路径各自展开又在展场内交错回环,如同一座摇摆的秋千,既是起伏的节奏,亦是来回的追问。

在今日之语境重提“纯真”,既非召唤某种失落的童年状态,亦不是对所谓本真经验的怀旧复归。相反,此次展览试图将“纯真”从多元文化主义或后殖民主义的无害化身份叙事中抽离出来,转化为一种动作性的策略——它不是身份,而是方法;不是原始,而是重拾某种“断裂”,重启一种发问的能力。恰如奥尔罕·帕慕克创立的纯真博物馆,当“纯真”作为艺术语言的结构线索重新被提出时,它所带出的未必是人们习以为常的童趣或天然,而是一种说不清道不明的(前)语言状态,一种更为敏感地去感知历史与现实细部的方式。由此,展览得以回应“呼吸秋千”原本的意象:轻盈却沉重、诗意且批判,历史与精神在此产生无限张力……

毕业论文题目

小说如何成为博物馆——关于“纯真博物馆”的策展实践研究

From Fiction to Exhibition: A Study of the Curatorial Practice of The Museum of Innocence

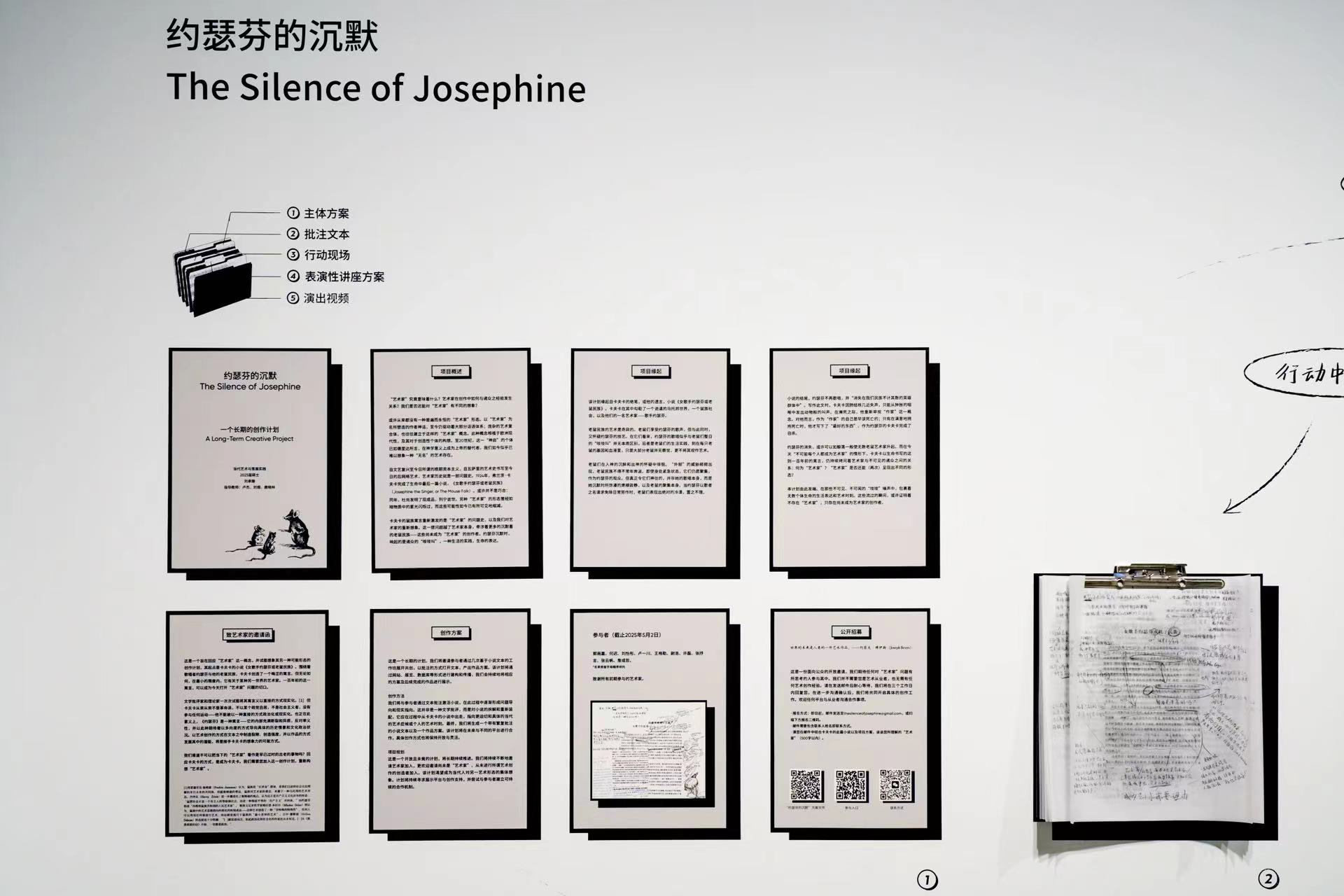

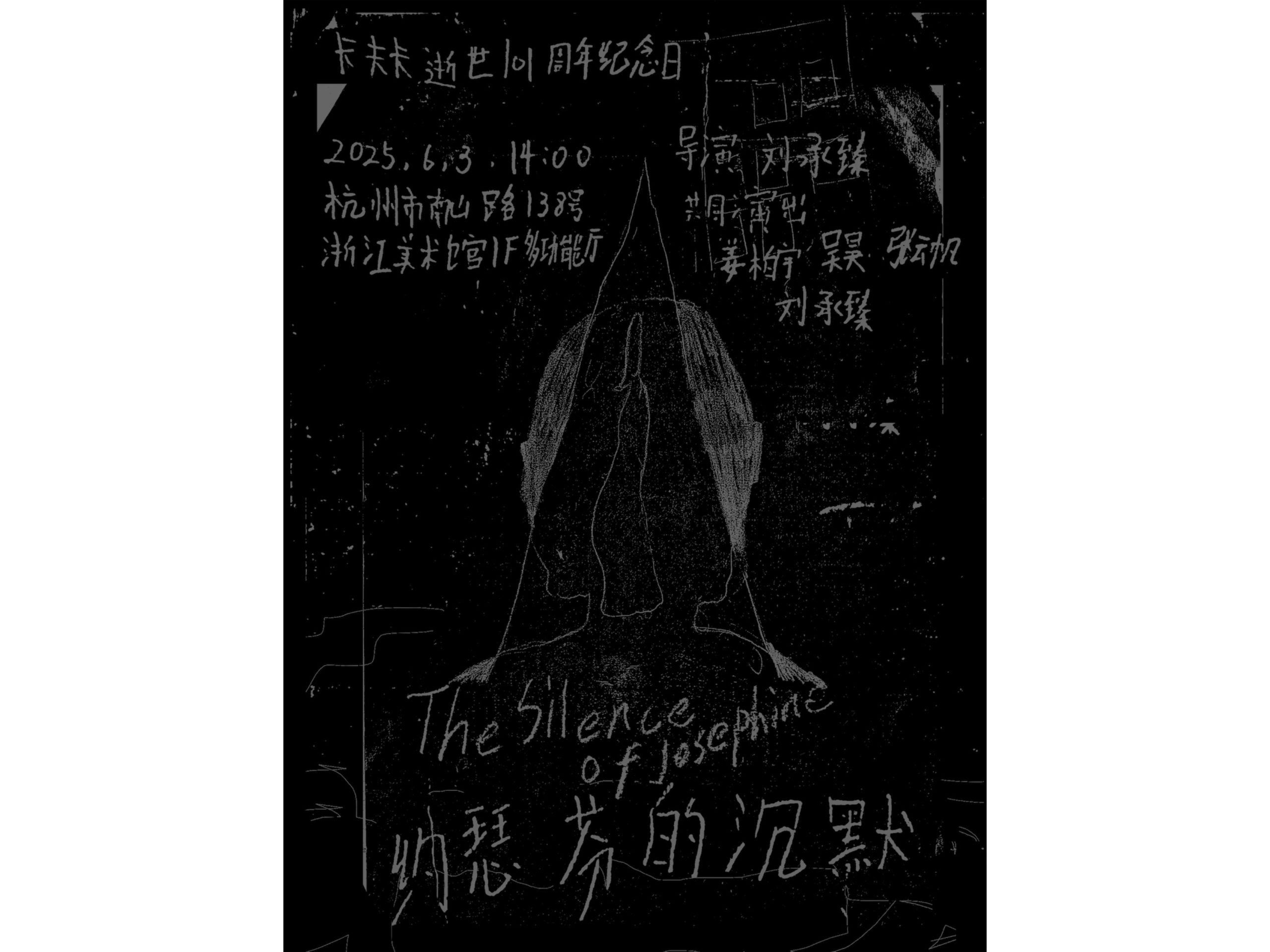

刘承臻

2025届硕士研究生

研究方向:当代艺术与策展实践

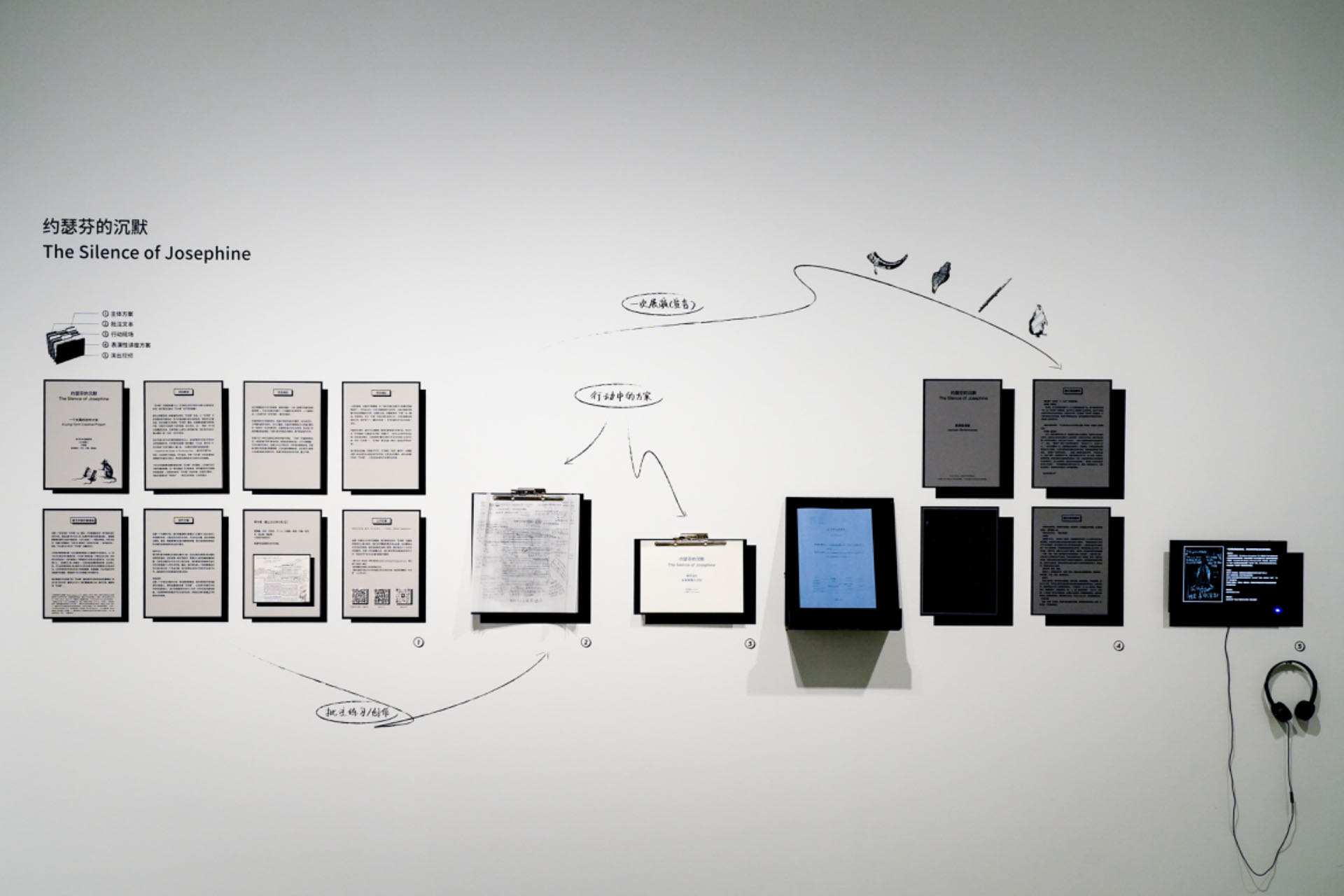

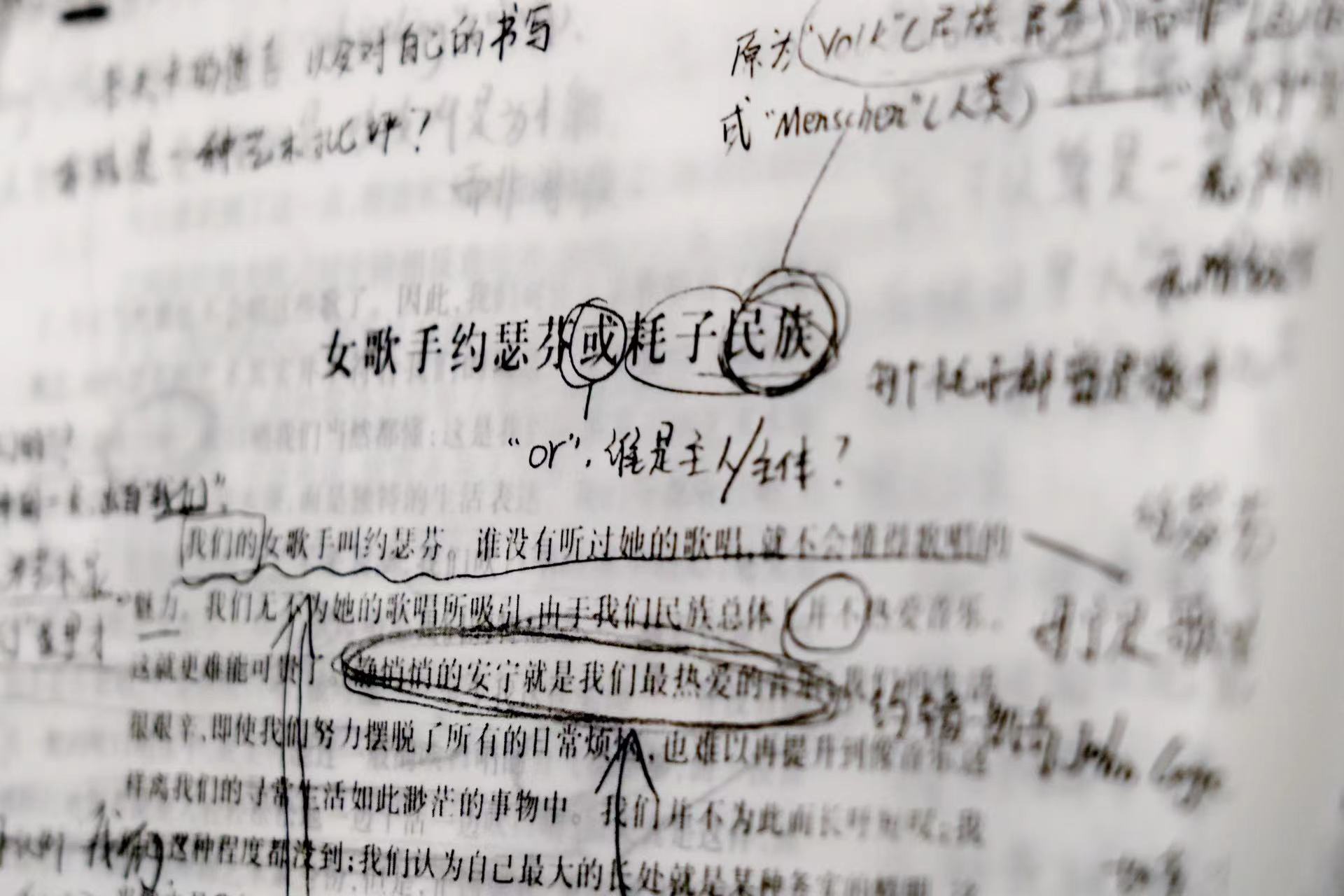

约瑟芬的沉默

The Silence of Josephine

策展方案阐述

“艺术家”究竟意味着什么?艺术家在创作中如何与诸众(multitude)之经验发生关系?我们是否还能对“艺术家”有不同的想象?

或许从来都没有一种普遍而永恒的“艺术家”形态。以“艺术家”为名所塑造的作者神话,至今仍驱动着大部分话语体系;庞杂的艺术复合体,也往往建立于这样的“艺术家”概念。此种概念根植于欧洲现代性,及其对于创造性个体的构想。至20世纪,这一“神启”的个体已如德里达所言,在神学意义上成为上帝的替代者。我们如今似乎已难以想象一种“无名”的艺术存在。

自文艺复兴至今日所谓的晚期资本主义,自瓦萨里的艺术史书写至今日的后网络艺术,艺术家历史就是一部问题史。1924年,弗兰茨·卡夫卡完成了生命中最后一篇小说,《女歌手约瑟芬或老鼠民族》(Josephine the Singer, or The Mouse Folk)。或许并不是巧合:同年,杜尚发明了现成品,列宁逝世。另种“艺术家”的形态曾经如暗物质中的星光闪烁过,而这些可能性如今已有所可见地缩减。

卡夫卡的鼠族寓言重新激发的是“艺术家”的问题史,以及我们对艺术家的重新想象。这一提问超越了艺术家本身,牵涉着更多的沉默着的老鼠民族——这些尚未成为“艺术家”的创作者。约瑟芬沉默时,响起的是诸众的“吱吱叫”,一种生活的实践,生命的表达。

毕业论文题目

一个尚待完成的事业:论“艺术工人联盟”的社会行动

An Incomplete Project: On the Social Actions of the Art Workers’ Coalition

海报设计:陈梓渊 谢本颢

现场拍摄:范献鑫 郑玲

视频制作:张抒言

特别鸣谢:李凯生、徐元、高世强、闵罕、张佳乐、杜润凡、林芝卉、蒋斐然、姜怀黎莺、武丹、张辰璐、章毅佳

二十一世纪太平洋歌

Pacific Song of the 21st Century

当代艺术与社会思想研究所(ICAST)

2025届 策展实践与研究方案展

2025届ICAST硕博毕业生导师

高世名 卢杰

策展人/策展实践与研究方案指导

刘畑 唐晓林

展览统筹

陈展豪 刘贝宁

2025届硕博毕业生

视觉文化与策展研究方向

刘贝宁(博士) 勾岑蔚 何钦雨 林子慧

当代艺术与策展实践方向

刘承臻 梅锉 鲍爽雯 寿焱杰

地点

浙江美术馆第3展厅

展期

2025.06.01-06.20

主办

中国美术学院 跨媒体艺术学院

当代艺术与社会思想研究所

承办

浙江美术馆

“太平洋!太平洋!大风泱泱,大潮滂滂,

张肺歙地地出没,喷沫冲天天低昂……

噫嚱吁!太平洋!太平洋!

君之面兮锦绣壤,君之背兮修罗场……”

—— 梁启超《二十世纪太平洋歌》

1900年1月30日午夜,扁舟横渡太平洋的梁启超,在“新旧二世纪之界线,东西两半球之中央”,发出“今夕何夕地何地“的世纪之问。

百年后的今天,在虚拟现实、人工思考、政治正确、历史终结似乎已经全面占领我们对于世界的感知的时刻,地球村中的货物关卡、APP之间的用户流浪,让地缘的古老张力卷土重来,也让我们重读《二十世纪太平洋歌》时,大有“恍无隔世”之感:民族、帝国,巴拿马、西伯利亚,“俎肉者弱食者强”“两虎不斗群兽殃”……百年前的诗句,为何竟依然是新闻中的热词?现实残酷地宣告:它们不可再仅仅是抽象的概念,或者华丽的辞藻。在遥远的尖锐、沉闷的回响中,历史的韵脚如此无情而铿锵。

这,成为了以“当代艺术与社会思想”为名的ICAST研究所2025届8位硕博研究生的毕业展览主题。

在其中,作为“万国津梁”的冲绳/琉球,以弹丸之地折射出世界史的沉重与希望;亚欧交界处的伊斯坦布尔,带来对“纯真”之复杂的沉思;同样孤悬太平洋中的夏威夷/檀香山,藏载着二十世纪初艺术知识的秘辛;1938年的武汉,则展现了危急存亡关头的艺术动员能量;1960年代的观念艺术,尚有未尽的理解;千禧一代的怀旧情调,仍在影影绰绰闪烁其辞;2008年之后的“身体”形象及其变形,让我们反思塑造自身的力量;这一切汇聚在卡夫卡的“约瑟芬和耗子民族”的口哨声中,被再次批注、邀请……进而,各自转化为不同类型、各具能量的策展行动:田野考察、Open Call招募、文献展、影展、纸上展览、表演讲座……

这种多维的编排,尝试演绎的是一首历史裂痕与当代困境间的二十一世纪复调之歌。这是向现实与历史深处的航行,而此次的展示既是一曲高歌,亦是一次召集。更重要的是,它希望引发共同的思考与发问:身处二十一世纪的我们,要会如何面对如今这片苍茫依旧,却似乎从未太平的“太平”洋?“人静月黑夜悄然,怒波碎打寒星芒”——它,又在召唤什么样的新歌谣?

“胸中万千块垒突兀起,斗酒倾尽荡气回中肠,

独饮独语苦无赖,曼声浩歌歌我二十一世纪太平洋!”

“尔时太平洋中二十一世纪之天地,

悲剧喜剧壮剧惨剧齐鞈鞺。

吾曹生此岂非福,饱看世界一度两度为沧桑!”

展览现场

毕业作品

刘贝宁

2025届博士研究生

研究方向:视觉文化与策展研究

感觉与学问:奥村伊九良的旅程

FEELINGS AND ACADEMICS: Ikurō Okumura’s Tour

策展方案阐述

以“感觉与学问”为枢纽,该策展方案以20世纪初研究中国美术史的日本学者奥村伊九良为突破口,讨论这样一种学术主体的存在可能:贯通当代与古典,融通学问与感受,调动全球性、跨学科、跨媒介的视野且注重民间、民生、风景、风土感知。

这一研究来自刘贝宁关于公元4世纪前后山水发明的博士论文《魏晋南北朝的山水观念与图像研究》。在文献收集的过程中,他于一家古书店中购得了奥村氏于1939年自出版的东亚美术史研究杂志合册《瓜茄》,并由此展开相关思考。奥村所收集的珍贵材料弥补了图像史空白,其"上手操作"的研究路径更揭示了文本与图像背后的潜藏力量:以描摹/拼合等手段处理并焕发图像;以行走中获得的民间感受打开对历史文物的感知力;以平面设计等媒介手段扩充学术写作的表达方式……奥村的这类学术方法在现代学术蓬勃发展的20世纪早期显得颇为落后,但而今看来又相当超前。这些产生于“现代”之初的具身的认知、研究路径令我们深刻反思当下学科化、规范化的学术生产。

这个策展方案分为三个部分。第一部分以奥村及其研究的基本情况勾连出20世纪早期的媒介感知与学术风貌,兼讨论现代化开端之特殊时代节点下知识分子的情志。第二部分从发掘夏威夷火奴鲁鲁艺术馆(HoMA)收购封存的一整批奥村藏书文献开始,勾勒20世纪30年代左右中国古代美术方面出版、拓片、相片等各类信息流传的实际情形,从材料的角度反观其研究产出,批判式地讨论“通人之学”。第三部分聚焦《瓜茄》中关于六朝山水艺术、实景山水以及黄土地貌这一研究序列,以重点团块呈现奥村研究的风貌,并为当下的研究、创作与策展寻求启发。方案强调奥村作为“知识欲望综合体”的特征,激活其未被充分重视的学术遗产。展览设计参考现代早期媒介的视觉语言,突出非线叙事与多媒介交织,旨在重新发掘其研究中对真实地理、民间文化与跨感官体验的重视,不仅是回顾现代知识分子形成时期的一例特殊个案,更试图在信息碎片化、学科细分化与逆全球化的当下为“学问中人”寻求主体性定位。

毕业论文题目

魏晋南北朝的山水观念与图像研究

A Study of Shan-Shui Concepts and Imagery in Early Medieval China

寿焱杰

2025届硕士研究生

研究方向:当代艺术与策展实践

1938 保卫大武汉——当艺术成为动员

1938 Defending the Great Wuhan — When Art Becomes Mobilization

策展方案阐述

本次展览聚焦于1938年武汉保卫战中以艺术为核心的一系列抗战动员场景。以第二期抗战扩大宣传周中具有标志性的美术日和火炬歌咏大会为引子,展现出艺术家与民众在战争危机中共同创造的视觉行动。这些行动以武汉为舞台,将这座城市转化为充满生命力而美术化的街头展览场。艺术作品在战争的紧迫氛围中被赋予了新的意义,成为激励大众、凝聚共同体政治力量的重要媒介。

通过回顾一系列的时刻、作品和现场,本次展览试图重现艺术动员如何深入民间、触及大众。在各类宣传活动中,布画、木刻、标语等艺术媒介交织穿插,不仅点燃了民众巨大热情,更塑造出一个战场危机中情绪被重新唤起的瞬间。从静态的艺术展览到火炬游行的动态场景,从城市空间的节日化到艺术的日常渗透,1938年的武汉成为抗战视觉动员的范例,亦展现出文艺如何在民族危机中化为强大的希望与力量。

透过一张张照片、一幅幅木刻、漫画与布画,一段悲壮的历史再次鲜活而震撼地铺展开来。1938年的武汉,一座城市,一群民众用艺术点燃希望,超越战争恐惧,进发新的集体时刻,为抗战进程注入不屈的精神与无尽的力量。

毕业论文题目

一个节日的诞生——武汉抗战扩大宣传周中的节庆、展示及其动员

Festivalization,Display and Mobilization — The Case of Wuhan Propaganda Week in the War of Resistance Against Japanese Aggression

.jpg)

梅锉

2025届硕士研究生

研究方向:当代艺术与策展实践

未竟之言:冲绳文字计划

Unfinished Words: Okinawa Word Project

策展方案阐述

历史问题、生存问题、语言问题、身份问题……1945年的冲绳战役是太平洋战争中最血腥的战场。这场战役让杜鲁门一锤定音,决定动用原子弹,彻底结束太平洋战争。自1879年琉球被明治政府吞并,再到日本回归国际社会的谈判以交换冲绳给美国的牺牲为代价,冲绳,背负的是日本看似成功现代化背后的失败,直到1972年,住在东京的冲绳人为了回到故土,都需要向美国驻冲绳政府办理类似于签证的手续。正如孙歌所说,冲绳人有一万个理由悲情,但这片苦难的土地却不仅仅孕育了悲情。

在今天的冲绳,遍地都留存着战后的痕迹。为了向在冲绳战中所有失去宝贵生命的人致哀悼之意,同时也为了让后世继承悲惨的战争教训,冲绳县在系满市的摩文仁之丘,建立了“和平之础”纪念碑群。巨石上的铭文简单明了:我等冲绳县民谨向在冲绳战役中丧失宝贵生命的人士表达哀悼之意,希望将战争的惨痛教训正确地流传于后世,并向国内外广为宣传冲绳历史及风土所培育出的「和平之心念」以祈祷世界永久和平。什么是冲绳诉求的“和平”?我们能够简单说出、理解的“和平”二字,对于冲绳而言,是悲壮的誓愿,是长达数个世纪历史的反省,是对土地的复杂情感,是不断地需要用生命守护的抗争。

2021年的此地,一位12岁的学生朗诵了一首诗歌,叫做“弥勒世之歌”。“弥勒世”是与战世相对的,意指即将到来的和平时代。她说:“希望跟我们站在一起的你,也能感受到流转在翻腾血液里先人们的意志,我想和跟我们站在一起的你,一起唱歌。唱一首能传递到和平未来的灵魂之歌。”在这区区的四页纸中,有着很多没有说完的话,也有着一个等待我们行动的、未完成的愿望。我想,歌的血肉应该被找回,他们的思想和诉求应该得到我们的回应,而不是只有隔岸观火般冷漠的凝视和评议。

因此,“未竟之言:冲绳文字计划”基于从历史中绵延出的关切,选择“文字”为视觉的切片进入现场,试图为大家呈现一个弹丸之地上投射出的世界史。它既指向以琉球为名的遥远的太平洋历史,也指向二战结束时刻于冲绳岛上惨烈的战役,同时也指向在美军基地外冲绳人民长期的抗争,以及作为旅游观光城市的另一重现实。

被夹在大国政治、国族叙事下的冲绳人民,通过各种形式的探索,不断地在打造冲绳本土的“形状”,也不断生产着“大于冲绳”的思想。“未竟之言:冲绳文字计划”是一份想要重启宏大叙事想象的田野及展览计划,通过文字和历史、现实之间的对话,识别“藏在细节中的帝国”(Catherine Lutz),也寻找对未来和平、国际主义图景的想象。

毕业论文题目

文字何以策动书写:从展览“文字的力量”谈起

How Word Mobilizes Writing: Perspectives from the Exhibition "Power of the Word"

勾岑蔚

2025届硕士研究生

研究方向:视觉文化与策展研究

我看见了/你的意思是

I See/You Mean — An Exhibition on Paper

策展方案阐述

本方案将观念艺术的重要人物露西·利帕德所著小说《I See/You Mean》作为策展脚本与灵感发源,从中提取出“测量不可测之物”(Measure the immeasurable)这一核心逻辑,1965年,约瑟夫·科苏斯(JosephKosuth)用《一把和三把椅子》(One and Three Chairs)呈现了可见图像与可说语言如何争夺对世界的解释权这一20世纪艺术史核心命题,系统与结构、语言与"信息"、以科学主义姿态呈现视觉或管理经验,正是这些看似疏离的创作模式构成了通常所指认的"观念艺术"。它们与同时期结构主义理论家共享着试图通过系统和语言来实现能指结构的革命探索。

而《I See/You Mean》通过对虚构照片的文本转译、对人物群体的色彩及统计学式分析,处理海浪运动与情感流动的相互隐喻,将这一命题以文学形式深化综合,利帕德使语言成为显影剂,将缺席的图像转化为心理底片,将情感转化为波浪、系统与网格,在此意义上,本展览试图在当代语境中重新激活利帕德实践中遗失的认知范式,拒绝将“观念”简化为冰冷的理论游戏,拒绝过度倾斜的形式主义倾向,更拒绝后观念时代某些创作对艺术胡言乱语的迷恋,在图文互搏的裂缝中,看见理性系统如何恰如其分地成为感知经验的诗意容器。在此意义上,作者将小说标题翻译为“我看见了/你的意思是”并直接借用为本展览标题。

正是透过利帕德的眼光,本方案试图观察到,观念艺术如何通过其情感维度与视觉表现,深度进入到结构理论无法阐释的主体性错位与交叉现象当中。基于此,本方案选择三位代表性艺术家,展示他们如何在此逻辑中以创作回应“系统”。从利帕德小说中对马克斯·吕舍尔(Max Lüscher)色彩理论的使用获得启发,基于个人联觉判断,每位艺术家被赋予一个颜色,成为章节区分的标识,同时也作为指引一切联想、发散思维的风向。观念艺术以其特殊的“去物质/非物质”性延续至今,出于多种意义上的思考与回应,一个集合多重视角(融汇历史材料、档案、引文及评述)的纸上展览被考虑为本展览的最终及最佳呈现形式。

毕业论文题目

我们从未摆脱物质——从露西·利帕德艺术的“去物质化”谈起

We are never detached from the material: A Discourse on "Dematerialization of art"

林子慧

2025届硕士研究生

研究方向:视觉文化与策展研究

流·体

The Fluid Body

策展方案阐述

在物理学中,流体(fluid)是一种在外力作用下可以发生连续形变的物质状态,主要包括液体和气体两种形式。与固体不同,流体没有固定形状,会根据容器的形状来调整自身的形态。而我们的身体,在现代社会中好似被雕刻为一种理想的固体形态:它应当光滑、精准、功能完备,如同一具被效率与规范灌注的器皿,时刻准备好进入公共生活的程序。展览“流·体”围绕“体面的人”、“身体回望”与“滤镜时代”三大板块展开,回应并呈现身体在社会规训、感知经验与技术视觉交织下持续生成与挣扎的状态。这里的“流动性”不仅指血液等生理层面的内部循环,更关乎个体身体与身份在社会进程中的迁移、转化及身体自身在这一过程中所发生的一系列微妙变化。

社会将身体“固化”,使我们变为一个“体面”的人,在合适的位置上扮演着恰如其分的角色。而这一曾经属于礼仪与风度的词语,也悄然滑入了技术与权力的编织之中,成为评价一个人是否适宜、是否合时、是否可用的隐秘标准。我们在无数次自我对齐的过程中,渐渐忘却了对自我的提问:我是谁?我的身体归属于何种存在?我是否拥有感知自身的权力?

是的,我们太过熟悉那一套关于理性、健康、积极、进步的身体叙事,那些将身体简化为目标、计划与控制手段的现代术语。然而,身体从未真正归顺于此。那些隐秘的失衡、不适、痛感与挣扎,是身体不断发出的回响,是它在拒绝被简化为符号、标签与标准流程的方式。当我们开始停驻在这些裂缝之间,不再将其视作错误,而视为一种可能的起点,我们便抵达了一个临界之处——在那里,完美让位于完整,理性退场于感知,身体不再是客体,而成为一种生成中的经验场。

在这个图像泛滥与可见性至上的时代,我们的身体与身份亦被卷入另一种漂浮之中。社交平台、算法逻辑与视觉语言共同编织出一张无所不在的可视网络,“我”在这张网络中被上传、投射、重塑,最终成为一个无法落地的图像碎片。技术不仅延展了我们的感官,也悄然重新编排了我们与身体的关系:我们凝视自己,却不再真正感受;我们暴露自身,却日渐抽离其间的疼痛与欲望。

正是在这些破裂与杂质之中,我们才有可能重新触及身体的全貌——不是作为一个应当如此的理想模型,而是作为一个始终未竟、不断演化的存在体。当我们不再畏惧不适、不再羞于杂质,不再回避身体的非理性、不对称与沉默,我们才真正开始与身体建立关系,开始承认生命的自身复杂性与未完成性。于是,身体不再是一种被测量、被训练、被陈列的存在,而成为一个流动的感知场:在那里,情绪、创伤、渴望、记忆与技术共处,混杂,振动。唯有置身于这一持续生成的过程中,我们才能重新解读自身的未知、重新触及深藏的情绪、重新突破技术的边界、重新探索世界的裂缝。身体从来都不会真正地合乎某一范式,而是在承载尚未命名之物的同时让自身抵达开放、未竟与完整。

毕业论文题目

“准人类学博物馆”——展览“万物有灵”中的殖民现代性反思

The Quasi - Anthropological Museum: Reflection on Colonial Modernity in Exhibition Animism

鲍爽雯

2025届硕士研究生

研究方向:当代艺术与策展实践

每当变幻时

time forever forks to countless future......

策展方案阐述

本次影像策展行动藉由中文互联网语境中的“怀旧”风潮为起点,试图捕捉一种更为隐秘的当代症候——未来感被缓慢侵蚀的危机。复古迷恋的盛行、错位时间的叙事泛滥,不仅暴露出想象力的结构性衰退,更折射出当代文化丧失把握当下能力的困境。这种蔓延的怀旧图景背后,潜藏着一系列深刻的社会症结:集体性抑郁的普遍弥漫、社会流动通道的日益板结、资本高速流动导致的共同体瓦解。智能手机将碎片时间转化为新的剥削场域,抗抑郁药物的广泛使用催生出"功能性抑郁"这一新型主体状态。一种曾经取之不尽的“新”被窘迫的有限感和竭尽感所取代。全球性的怀旧情绪本质上是对集体记忆共同体的深切渴求,在一个被算法和流量分割成片的世界里对于延续性的向往。在新自由主义肆虐、计算逻辑无孔不入、劳动形态临时化、被互联网和通讯技术改变日常经验质地的今天,怀旧不可避免地以心理防卫机制的面目再现,表现为对日益缩小的空间经验的怀想以及对地方性事物的创伤性依恋。

本展览并非将怀旧囚禁于私人感伤的牢笼,而是呈现艺术家以怀旧作为想象未来的独特语法,见证一场记忆的起义。试图对峙的现实问题是:在新自由主义危机深化的当下,怀旧情绪呈现怎样错位的文化图景?如何将通往过去的路径转化为想象未来的潜在能量?能否以政治性而非个体心理的方式,将这些时代症状转化为变革现实的力量?

展览「每当变幻时」以双篇章结构展开这场记忆政治学实验。上篇:「九〇绮梦和新千年:沸腾的生活」通过一系列影片呈现九〇年代和新千年的跃动,搜寻一种其时城市空间聚集的集体感觉结构(structure of feeling),探索城市变迁人际关系与精神图景的剧变。下篇:「我生命中的幽灵」则转向记忆的深层地质结构,探讨当代艺术影像如何通过追寻历史事件中的幽灵(hauntology),展开一种充满辩证张力的怀旧实践。来自不同时空现实的档案、影像、装置作品在展览中并置碰撞,怀旧不再是自溺自陷,而是通过记忆考古将真实重构为虚构,在记忆的废墟中燃亮火光,将怀旧的忧郁和痛感转化为重构公共性的政治能量,创造具有争议性和想象力的未来行动起点。

毕业论文题目

艺术介入与城市空间正义:定海桥互助社的实践研究

Artistic Interventions and Urban Justice: A Study of the Dinghai Bridge Mutual Society

何钦雨

2025届硕士研究生

研究方向:视觉文化与策展研究

呼吸秋千

Innocence on the Swing

策展方案阐述

“呼吸秋千”作为本次展览提案的标题,借用罗马尼亚裔德国作家赫塔·米勒(Herta Müller,b.1953)同名小说的意象,围绕“纯真”这一主题展开空间叙事实验。展览以一座结构性的迷宫装置贯穿总体场域,构建三条彼此交错又独立展开的路径——“铁皮之吻”、布谷鸟钟的幻痛”与“齐柏林飞船”,邀请观众从身体感知出发,重新进入纯真的语境,在多重方向的游移中感知其质地的细微裂隙。

“纯真”,作为儿童性、自然性的某种象征,一度成为文化叙事中最恒定的形容词之一。在今天,它却逐渐演变为一种被制造的景观,由现实的深层结构赋予了幻象之外衣。此次展览借由“迷宫”的空间语言,试图打破单一的纯真叙述,转而进入一个复合结构的感知游戏场。路径一“铁皮之吻”围绕肖像首先建立起情景感:以一种冷峻而亲昵的图像结构,呈现多种“纯真”意象的观看效果与情感构造。路径二“布谷鸟钟的幻痛”则聚焦儿童游戏这一媒介,从跳房子、大富翁、跷跷板、吹口哨等大众游戏中探寻“纯真”之下被层层包裹、甚至掩埋的残酷内核。路径三“齐柏林飞船”关注语言尚未定型之时的直觉回响,追寻一种“前语言状态”。它瞄准手势、咿呀语、走神等无意识的表达或无法预料的可变因素,以孩童般“只言片语”的表达方式,展现当下艺术家的世界观。三条路径各自展开又在展场内交错回环,如同一座摇摆的秋千,既是起伏的节奏,亦是来回的追问。

在今日之语境重提“纯真”,既非召唤某种失落的童年状态,亦不是对所谓本真经验的怀旧复归。相反,此次展览试图将“纯真”从多元文化主义或后殖民主义的无害化身份叙事中抽离出来,转化为一种动作性的策略——它不是身份,而是方法;不是原始,而是重拾某种“断裂”,重启一种发问的能力。恰如奥尔罕·帕慕克创立的纯真博物馆,当“纯真”作为艺术语言的结构线索重新被提出时,它所带出的未必是人们习以为常的童趣或天然,而是一种说不清道不明的(前)语言状态,一种更为敏感地去感知历史与现实细部的方式。由此,展览得以回应“呼吸秋千”原本的意象:轻盈却沉重、诗意且批判,历史与精神在此产生无限张力……

毕业论文题目

小说如何成为博物馆——关于“纯真博物馆”的策展实践研究

From Fiction to Exhibition: A Study of the Curatorial Practice of The Museum of Innocence

刘承臻

2025届硕士研究生

研究方向:当代艺术与策展实践

约瑟芬的沉默

The Silence of Josephine

策展方案阐述

“艺术家”究竟意味着什么?艺术家在创作中如何与诸众(multitude)之经验发生关系?我们是否还能对“艺术家”有不同的想象?

或许从来都没有一种普遍而永恒的“艺术家”形态。以“艺术家”为名所塑造的作者神话,至今仍驱动着大部分话语体系;庞杂的艺术复合体,也往往建立于这样的“艺术家”概念。此种概念根植于欧洲现代性,及其对于创造性个体的构想。至20世纪,这一“神启”的个体已如德里达所言,在神学意义上成为上帝的替代者。我们如今似乎已难以想象一种“无名”的艺术存在。

自文艺复兴至今日所谓的晚期资本主义,自瓦萨里的艺术史书写至今日的后网络艺术,艺术家历史就是一部问题史。1924年,弗兰茨·卡夫卡完成了生命中最后一篇小说,《女歌手约瑟芬或老鼠民族》(Josephine the Singer, or The Mouse Folk)。或许并不是巧合:同年,杜尚发明了现成品,列宁逝世。另种“艺术家”的形态曾经如暗物质中的星光闪烁过,而这些可能性如今已有所可见地缩减。

卡夫卡的鼠族寓言重新激发的是“艺术家”的问题史,以及我们对艺术家的重新想象。这一提问超越了艺术家本身,牵涉着更多的沉默着的老鼠民族——这些尚未成为“艺术家”的创作者。约瑟芬沉默时,响起的是诸众的“吱吱叫”,一种生活的实践,生命的表达。

毕业论文题目

一个尚待完成的事业:论“艺术工人联盟”的社会行动

An Incomplete Project: On the Social Actions of the Art Workers’ Coalition

海报设计:陈梓渊 谢本颢

现场拍摄:范献鑫 郑玲

视频制作:张抒言

特别鸣谢:李凯生、徐元、高世强、闵罕、张佳乐、杜润凡、林芝卉、蒋斐然、姜怀黎莺、武丹、张辰璐、章毅佳