Nanshan Campus, China Academy of Art

2025.06.07/08/14/15 14:00

Dates:

2 p.m., June 7, 8, 14, and 15, 2025

Location:

Nanshan Book House, 2F

Nanshan Campus, China Academy of Art

210 Nanshan Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang Province, China

"Pacific! Pacific!

Where mighty winds surge and des rage,

Where the earth’s lungs breathe peaks into being,

Where sea spray kisses the swaying sky...

Ah! Your face—embroidered lands;

Your back—a balefield of demons..."

— Liang Qichao, Pacific Song of the 20th Century (1900)

A hundred years ago, Liang Qichao’s Pacific Song of the 20th Century illustrated the upheavals of a rapidly changing world. Yet the questions he posed still remain urgent a century later. Reflecting on that, ICAST 2025 graduates draws from their own inquiries and proposes their graduate exhibition. Titled Pacific Song of the 21st Century, it unfolds as both a curatorial practice and a research-based presentation. During the course of the exhibition, a series of public talks will further extend the conversations in dialogue.

Serving as the main speakers, the graduates will present their curatorial projects and academic theses, while openly sharing the thoughts and observations that shaped their time at ICAST—those glimmers retrieved from long-sealed archives, the shocking moments during fieldwork, as well as the thread that navigates them through the maze of theories. In so doing, they invite open discussions and questioning from a wider public.

The Pacific is more than a geographic concept; yet its narratives have never been confined to its history. It bears a deep accountability to the present, and the courage to imagine anew. It insists that research in art will never be the game of intellectuals, played in solitude. As Lu Xun once wrote, “No distance is too far, no life too distant, to be of my concern.” When the melancholic "hüzün" of Istanbul, the wounds of Okinawa, and the secrets of Hawai'i are revealed through the research of these graduating students, we shall realize: What once lingered as distant murmurs of history now resounds in the present—with force or in hush—calling us to account.

Presentation 1: Curatorial Thinking and Writing - From Fiction to Exhibition

Presenter: He Qinyu

Master

Research Direction: Visual Culture and Curatorial Study

Moderator: Liu Tian

Respondent: Xing Cheng

Date: 2 p.m., June 7, 2025

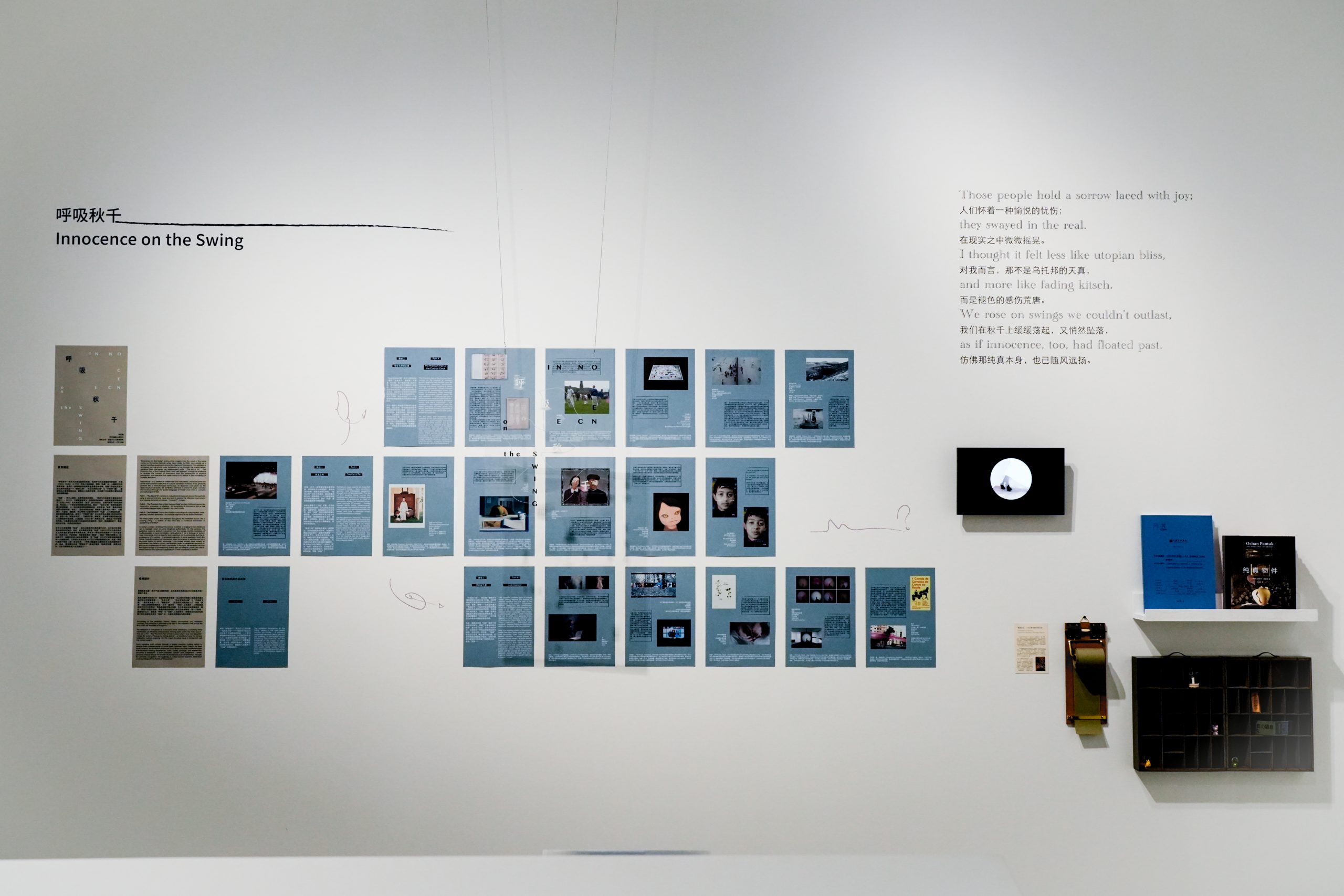

This presentation centers on He Qinyu’s master’s thesis, From Fiction to Exhibition: A Study of the Curatorial Practice of The Museum of Innocence through the lens of visual culture and curatorial studies. The museum is approached both as a singular instance of curatorial practice on a global scale and as an embodied form of artistic creation. Accordingly, the presentation offers a close reading of the museum’s curatorial framework and display strategies, reflecting on a series of parallel relationships in exhibition-making: between curatorial practice and objects, text, audience, and urban space. In doing so, it explores the porous boundary between fictional writing and visual display.

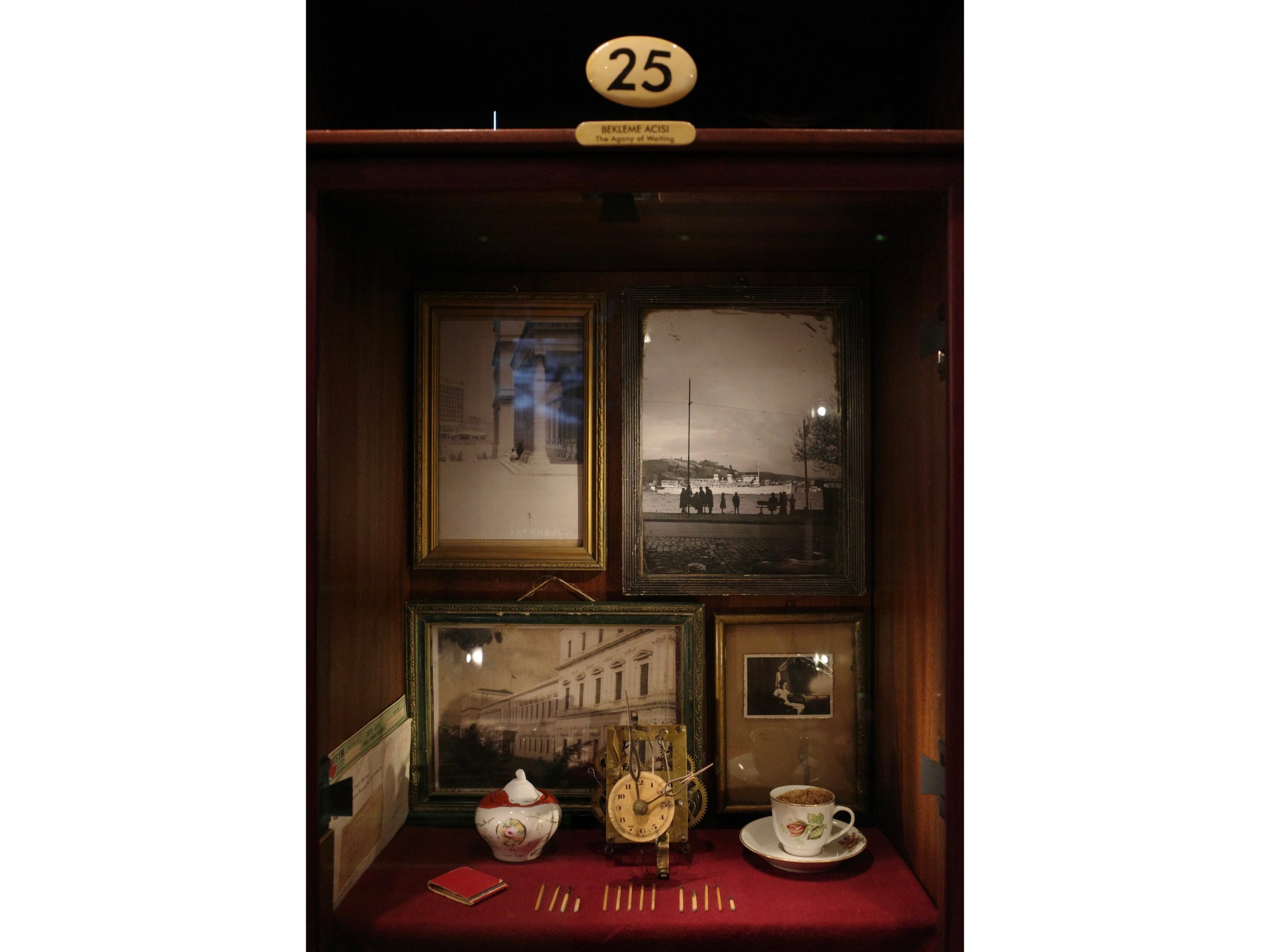

The title, The Museum of Innocence refers both to the 2008 novel by Turkey’s first Nobel Laureate in Literature, Orhan Pamuk, and to the physical museum he later established in Istanbul. The narrative centers on Kemal, a man from Istanbul’s upper class, who falls in love with his distant cousin Füsun. His obsessive collecting of everyday objects becomes not only a vessel for emotional attachment but also a symbolic act of preservation. After Füsun’s untimely death, Kemal transforms her former home into a museum, turning a decade’s worth of accumulated items into a public display. When the real museum opened on Çukurcuma Street in Istanbul in 2012, readers were invited to witness the moment when fiction materialized into reality.

Presentation 2: FEELINGS AND ACADEMICS: Ikurō Okumura’s Tour

Presenter: Liu Beining

Ph.D.

Research Direction: Visual Culture and Curatorial Study

Moderator: Wang Jiahao

Respondent: Shen Linfeng

Date: 2 p.m., June 8, 2025

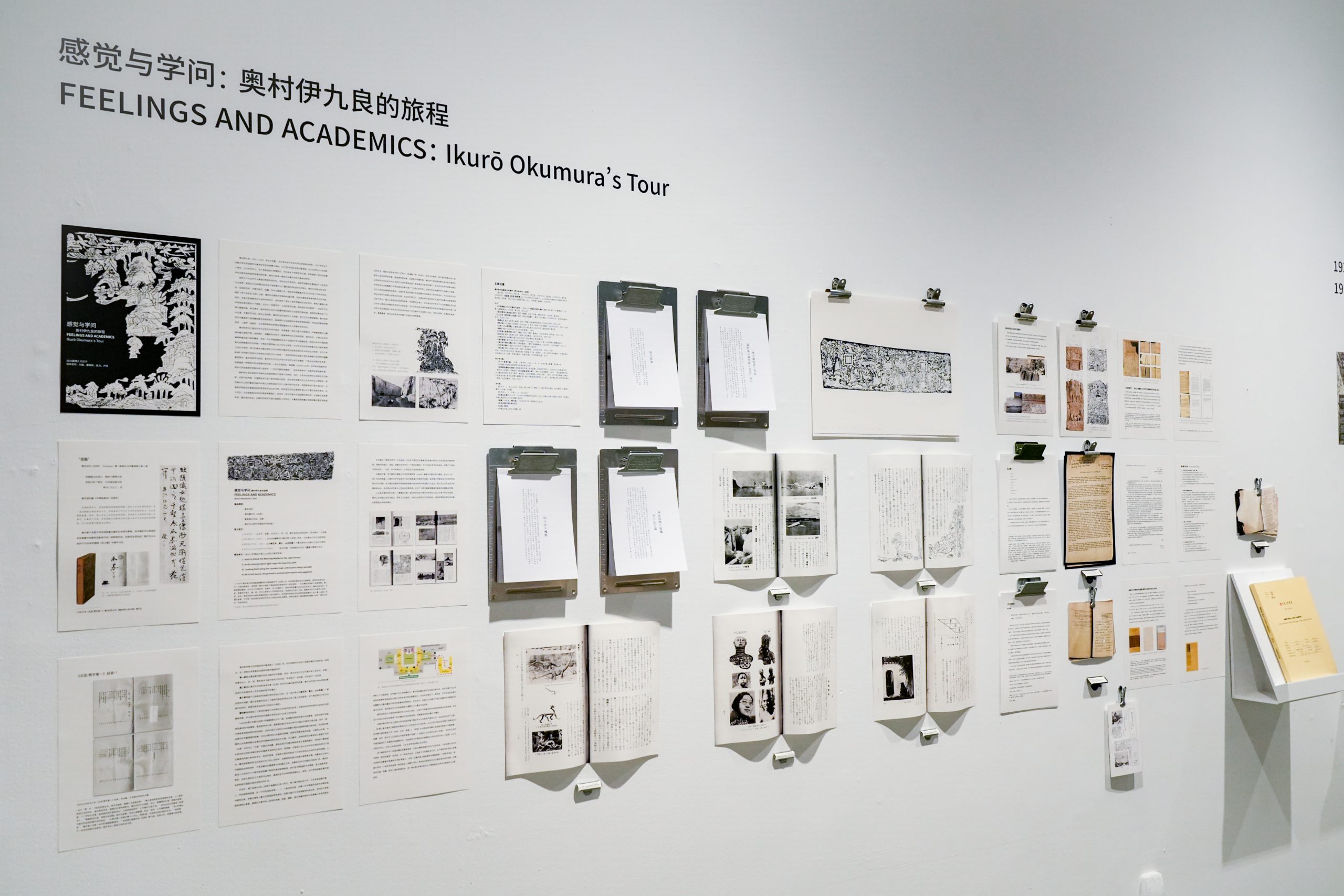

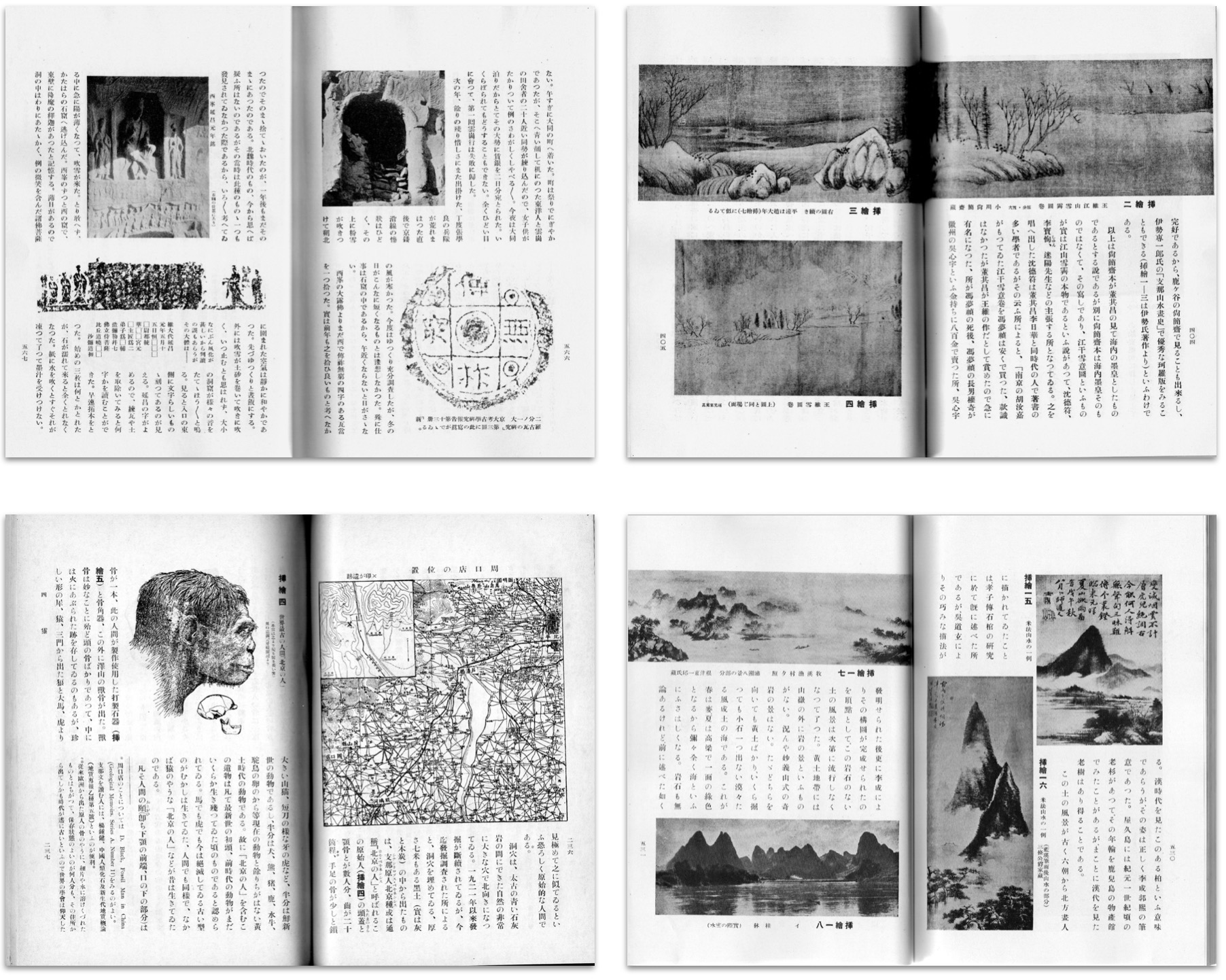

This study originates from Liu Beining’s doctoral dissertation, The Origin of Landscape Concepts and Landscape Painting: From the 3rd to the 6th Century. During the process of collecting literature, he purchased a collection of the magazine Urinasu (《瓜茄》) in a Kyoto antique bookstore. This collection was self-published in 1939 by the Japanese scholar Okumura Ikurō, who specialized in the study of Chinese art history in the early 20th century.

Okumura’s collection of precious materials not only fills the gaps in the history of images, but his “hands-on” approach to research also reveals the latent power behind texts and images: using techniques such as tracing and collaging to process and revitalize images; drawing on folk experiences gained from travel to enhance the perception of historical artifacts; and expanding the expressive means of academic writing through media such as graphic design. Okumura’s academic methods, which seemed rather outdated in the early 20th century when modern scholarship was booming, now appear strikingly forward-thinking. These embodied cognitions and research approaches, which emerged at the dawn of “modernity,” prompt us to deeply reflect on the current academic production that is highly specialized and standardized.

With “sensibility and scholarship” as the core, Liu Beining’s research and curatorial project seeks to explore the possibility of an academic subject through Okumura Ikurō’s journey: one that bridges the contemporary and the classical, integrates scholarship with sensibility, mobilizes a global, interdisciplinary, and cross-media perspective, and emphasizes the perception of folk life, landscape, and local customs.

Presentation 3: What’s Happening to Our Attention and to Art? — A Postscript to the Translation of Disordered Attention

Presenter: Liu Chengzhen

Master

Research Direction: Contemporary Art and Curatorial Practice

Moderator: Tang Xiaolin

Respondent: Zhang Zhongtao

Date: 2 p.m., June 14, 2025

Today, we may find ourselves unconsciously pulling out our phones to record during theater performances or films, hastening our pace at exhibitions to snap photos of artworks and wall texts for later reference, scanning QR codes in museums to browse more information, or asking artists for links to their video works so we can watch them properly at home. Increasingly, we judge artworks based on JPG images, feeling no strong need to be physically present.

More and more people are being diagnosed with ADHD and prescribed central nervous system stimulants such as methylphenidate, atomoxetine, Adderall, or Ritalin. In China, it is said that around 23 million children and adolescents are affected by ADHD. Over the past decade, an increasing number of middle and high school students have started taking so-called “smart drugs” to stimulate the nervous system for sustained focus and enhanced academic performance. For adults, distraction and inattention translate into diminished competitiveness and productivity in the labor market.

Our attention is evolving. We can now work while listening to podcasts, watch short videos while walking, skip banner ads to focus on web content, discuss a performance or exhibition in real time with someone online, share our impressions on social media, or read critical essays on our phones while viewing a work of art.

Art is increasingly shaped by this new attentional mode. Works that carry too much information may appear ill-suited to the moment. Viewers are forced to make quick judgments based on fragments. This way of seeing influences artistic production itself. Many performances no longer presume full attention; their structures may now anticipate being filmed or shared. Concepts like authenticity and truth, social relations and modes of spectatorship—these are all being reconfigured.

—What’s happening to our attention and to art? How is our attention changing? How do social media and the internet affect the way we view and create art—and how do artists respond? How can we live more meaningfully within the current attention economy?

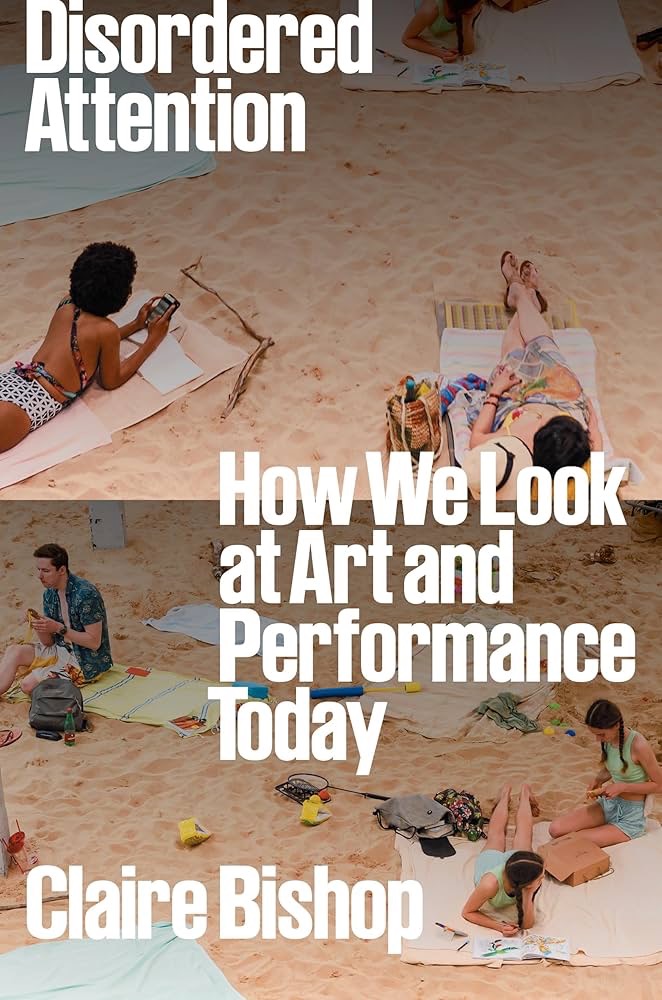

Claire Bishop’s 2024 book Disordered Attention: How We Look at Art and Performance Today examines many of these new dynamics of art and spectatorship. Its chapter “Information Overload: Research-Based Art,” once translated into Chinese, triggered intense responses across the art world. As the translator of this work, I will share Bishop’s insights into these emergent phenomena and offer some of my own reflections. Many of these ideas are closely tied to our lived experience, and I hope this talk will open the floor to further critique and discussion.

Claire Bishop. Disordered Attention: How We Look at Art and Performance Today. UK: Verso, 2024-06.

Presentation 4: Unfinished Words: Okinawa Word Project

Presenter: Mei Cuo

Master

Research Direction: Contemporary Art and Curatorial Practice

Co-presenter: Fan Xianxin

Moderator: Liu Tian

Respondent: Yu Shu-Chun

Date: 2 p.m., June 15, 2025

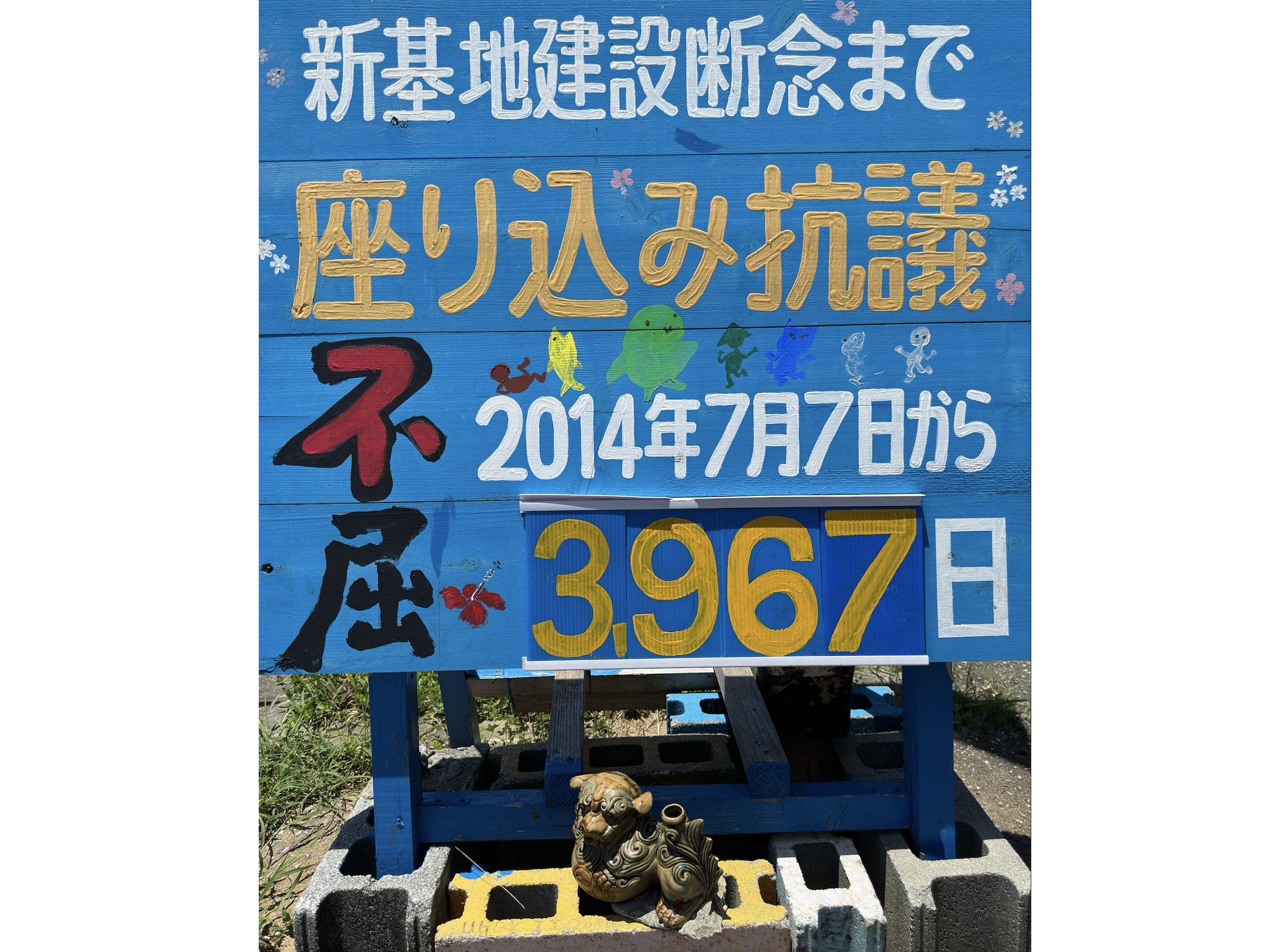

Since Japan’s 1879 abolition of the Ryukyu Domain and establishment of Okinawa Prefecture, through postwar international negotiations that sacrificed Okinawa, the intertwined issues of history, survival, language, and identity consistently reveal a certain failure beneath the facade of Japan’s “successful” modernization. Yet, the people of Okinawa have persistently expressed their demands and strength through the act of writing: the use of the Ryukyuan language, the erection of postwar memorial complexes, the protests at U.S. military base sites… These historical practices centered on the “written word” not only challenge strategies of nationalist assimilation but also offer a unique perspective for re-examining Okinawa’s relationship with the world.

Therefore, "Unfinished Words: Okinawa Word Project" focuses on these enduring historical concerns. It seeks to understand the evolution of Okinawa’s historical and existential conditions by tracing the transformations in its use of the “written word,” thereby reflecting the microcosm of world history within this tiny expanse. The project explores both the long Pacific history carried under the name Ryukyu and confronts the brutal battle of Okinawa at the end of World War II. It points both to the enduring protests outside U.S. military bases and attends to the contrasting reality of Okinawa as a popular tourist destination.

As a field research and exhibition project that restarts grand narratives, it attempts to weave Okinawa’s historical experiences into the fabric of contemporary daily life. By telling the stories of the local people – their cries, oaths, mobilizations, anthems, commemorations, and exchanges – the project aims to respond through action to their anger, resilience, and demands for solidarity. In doing so, it seeks to reveal the “Empire in the Details” (Catherine Lutz) and attempts to find visions and imaginaries for a future of peace and internationalism.

Visual Design: Xie Benhao

Acknowledgement: Nanshan Book House

Dates:

2 p.m., June 7, 8, 14, and 15, 2025

Location:

Nanshan Book House, 2F

Nanshan Campus, China Academy of Art

210 Nanshan Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang Province, China

"Pacific! Pacific!

Where mighty winds surge and des rage,

Where the earth’s lungs breathe peaks into being,

Where sea spray kisses the swaying sky...

Ah! Your face—embroidered lands;

Your back—a balefield of demons..."

— Liang Qichao, Pacific Song of the 20th Century (1900)

A hundred years ago, Liang Qichao’s Pacific Song of the 20th Century illustrated the upheavals of a rapidly changing world. Yet the questions he posed still remain urgent a century later. Reflecting on that, ICAST 2025 graduates draws from their own inquiries and proposes their graduate exhibition. Titled Pacific Song of the 21st Century, it unfolds as both a curatorial practice and a research-based presentation. During the course of the exhibition, a series of public talks will further extend the conversations in dialogue.

Serving as the main speakers, the graduates will present their curatorial projects and academic theses, while openly sharing the thoughts and observations that shaped their time at ICAST—those glimmers retrieved from long-sealed archives, the shocking moments during fieldwork, as well as the thread that navigates them through the maze of theories. In so doing, they invite open discussions and questioning from a wider public.

The Pacific is more than a geographic concept; yet its narratives have never been confined to its history. It bears a deep accountability to the present, and the courage to imagine anew. It insists that research in art will never be the game of intellectuals, played in solitude. As Lu Xun once wrote, “No distance is too far, no life too distant, to be of my concern.” When the melancholic "hüzün" of Istanbul, the wounds of Okinawa, and the secrets of Hawai'i are revealed through the research of these graduating students, we shall realize: What once lingered as distant murmurs of history now resounds in the present—with force or in hush—calling us to account.

Presentation 1: Curatorial Thinking and Writing - From Fiction to Exhibition

Presenter: He Qinyu

Master

Research Direction: Visual Culture and Curatorial Study

Moderator: Liu Tian

Respondent: Xing Cheng

Date: 2 p.m., June 7, 2025

This presentation centers on He Qinyu’s master’s thesis, From Fiction to Exhibition: A Study of the Curatorial Practice of The Museum of Innocence through the lens of visual culture and curatorial studies. The museum is approached both as a singular instance of curatorial practice on a global scale and as an embodied form of artistic creation. Accordingly, the presentation offers a close reading of the museum’s curatorial framework and display strategies, reflecting on a series of parallel relationships in exhibition-making: between curatorial practice and objects, text, audience, and urban space. In doing so, it explores the porous boundary between fictional writing and visual display.

The title, The Museum of Innocence refers both to the 2008 novel by Turkey’s first Nobel Laureate in Literature, Orhan Pamuk, and to the physical museum he later established in Istanbul. The narrative centers on Kemal, a man from Istanbul’s upper class, who falls in love with his distant cousin Füsun. His obsessive collecting of everyday objects becomes not only a vessel for emotional attachment but also a symbolic act of preservation. After Füsun’s untimely death, Kemal transforms her former home into a museum, turning a decade’s worth of accumulated items into a public display. When the real museum opened on Çukurcuma Street in Istanbul in 2012, readers were invited to witness the moment when fiction materialized into reality.

Presentation 2: FEELINGS AND ACADEMICS: Ikurō Okumura’s Tour

Presenter: Liu Beining

Ph.D.

Research Direction: Visual Culture and Curatorial Study

Moderator: Wang Jiahao

Respondent: Shen Linfeng

Date: 2 p.m., June 8, 2025

This study originates from Liu Beining’s doctoral dissertation, The Origin of Landscape Concepts and Landscape Painting: From the 3rd to the 6th Century. During the process of collecting literature, he purchased a collection of the magazine Urinasu (《瓜茄》) in a Kyoto antique bookstore. This collection was self-published in 1939 by the Japanese scholar Okumura Ikurō, who specialized in the study of Chinese art history in the early 20th century.

Okumura’s collection of precious materials not only fills the gaps in the history of images, but his “hands-on” approach to research also reveals the latent power behind texts and images: using techniques such as tracing and collaging to process and revitalize images; drawing on folk experiences gained from travel to enhance the perception of historical artifacts; and expanding the expressive means of academic writing through media such as graphic design. Okumura’s academic methods, which seemed rather outdated in the early 20th century when modern scholarship was booming, now appear strikingly forward-thinking. These embodied cognitions and research approaches, which emerged at the dawn of “modernity,” prompt us to deeply reflect on the current academic production that is highly specialized and standardized.

With “sensibility and scholarship” as the core, Liu Beining’s research and curatorial project seeks to explore the possibility of an academic subject through Okumura Ikurō’s journey: one that bridges the contemporary and the classical, integrates scholarship with sensibility, mobilizes a global, interdisciplinary, and cross-media perspective, and emphasizes the perception of folk life, landscape, and local customs.

Presentation 3: What’s Happening to Our Attention and to Art? — A Postscript to the Translation of Disordered Attention

Presenter: Liu Chengzhen

Master

Research Direction: Contemporary Art and Curatorial Practice

Moderator: Tang Xiaolin

Respondent: Zhang Zhongtao

Date: 2 p.m., June 14, 2025

Today, we may find ourselves unconsciously pulling out our phones to record during theater performances or films, hastening our pace at exhibitions to snap photos of artworks and wall texts for later reference, scanning QR codes in museums to browse more information, or asking artists for links to their video works so we can watch them properly at home. Increasingly, we judge artworks based on JPG images, feeling no strong need to be physically present.

More and more people are being diagnosed with ADHD and prescribed central nervous system stimulants such as methylphenidate, atomoxetine, Adderall, or Ritalin. In China, it is said that around 23 million children and adolescents are affected by ADHD. Over the past decade, an increasing number of middle and high school students have started taking so-called “smart drugs” to stimulate the nervous system for sustained focus and enhanced academic performance. For adults, distraction and inattention translate into diminished competitiveness and productivity in the labor market.

Our attention is evolving. We can now work while listening to podcasts, watch short videos while walking, skip banner ads to focus on web content, discuss a performance or exhibition in real time with someone online, share our impressions on social media, or read critical essays on our phones while viewing a work of art.

Art is increasingly shaped by this new attentional mode. Works that carry too much information may appear ill-suited to the moment. Viewers are forced to make quick judgments based on fragments. This way of seeing influences artistic production itself. Many performances no longer presume full attention; their structures may now anticipate being filmed or shared. Concepts like authenticity and truth, social relations and modes of spectatorship—these are all being reconfigured.

—What’s happening to our attention and to art? How is our attention changing? How do social media and the internet affect the way we view and create art—and how do artists respond? How can we live more meaningfully within the current attention economy?

Claire Bishop’s 2024 book Disordered Attention: How We Look at Art and Performance Today examines many of these new dynamics of art and spectatorship. Its chapter “Information Overload: Research-Based Art,” once translated into Chinese, triggered intense responses across the art world. As the translator of this work, I will share Bishop’s insights into these emergent phenomena and offer some of my own reflections. Many of these ideas are closely tied to our lived experience, and I hope this talk will open the floor to further critique and discussion.

Claire Bishop. Disordered Attention: How We Look at Art and Performance Today. UK: Verso, 2024-06.

Presentation 4: Unfinished Words: Okinawa Word Project

Presenter: Mei Cuo

Master

Research Direction: Contemporary Art and Curatorial Practice

Co-presenter: Fan Xianxin

Moderator: Liu Tian

Respondent: Yu Shu-Chun

Date: 2 p.m., June 15, 2025

Since Japan’s 1879 abolition of the Ryukyu Domain and establishment of Okinawa Prefecture, through postwar international negotiations that sacrificed Okinawa, the intertwined issues of history, survival, language, and identity consistently reveal a certain failure beneath the facade of Japan’s “successful” modernization. Yet, the people of Okinawa have persistently expressed their demands and strength through the act of writing: the use of the Ryukyuan language, the erection of postwar memorial complexes, the protests at U.S. military base sites… These historical practices centered on the “written word” not only challenge strategies of nationalist assimilation but also offer a unique perspective for re-examining Okinawa’s relationship with the world.

Therefore, "Unfinished Words: Okinawa Word Project" focuses on these enduring historical concerns. It seeks to understand the evolution of Okinawa’s historical and existential conditions by tracing the transformations in its use of the “written word,” thereby reflecting the microcosm of world history within this tiny expanse. The project explores both the long Pacific history carried under the name Ryukyu and confronts the brutal battle of Okinawa at the end of World War II. It points both to the enduring protests outside U.S. military bases and attends to the contrasting reality of Okinawa as a popular tourist destination.

As a field research and exhibition project that restarts grand narratives, it attempts to weave Okinawa’s historical experiences into the fabric of contemporary daily life. By telling the stories of the local people – their cries, oaths, mobilizations, anthems, commemorations, and exchanges – the project aims to respond through action to their anger, resilience, and demands for solidarity. In doing so, it seeks to reveal the “Empire in the Details” (Catherine Lutz) and attempts to find visions and imaginaries for a future of peace and internationalism.

Visual Design: Xie Benhao

Acknowledgement: Nanshan Book House