2013

本文由作者于2014年1月在香港艺术中心“汉雅一百:偏好”展览的开幕论坛上,代表此次展览的策展研究员们所作的一次论坛发言增改而成。

无名之国

三件20世纪中国的“艺术物”,并峙在“汉雅一百:偏好”展览的序厅:

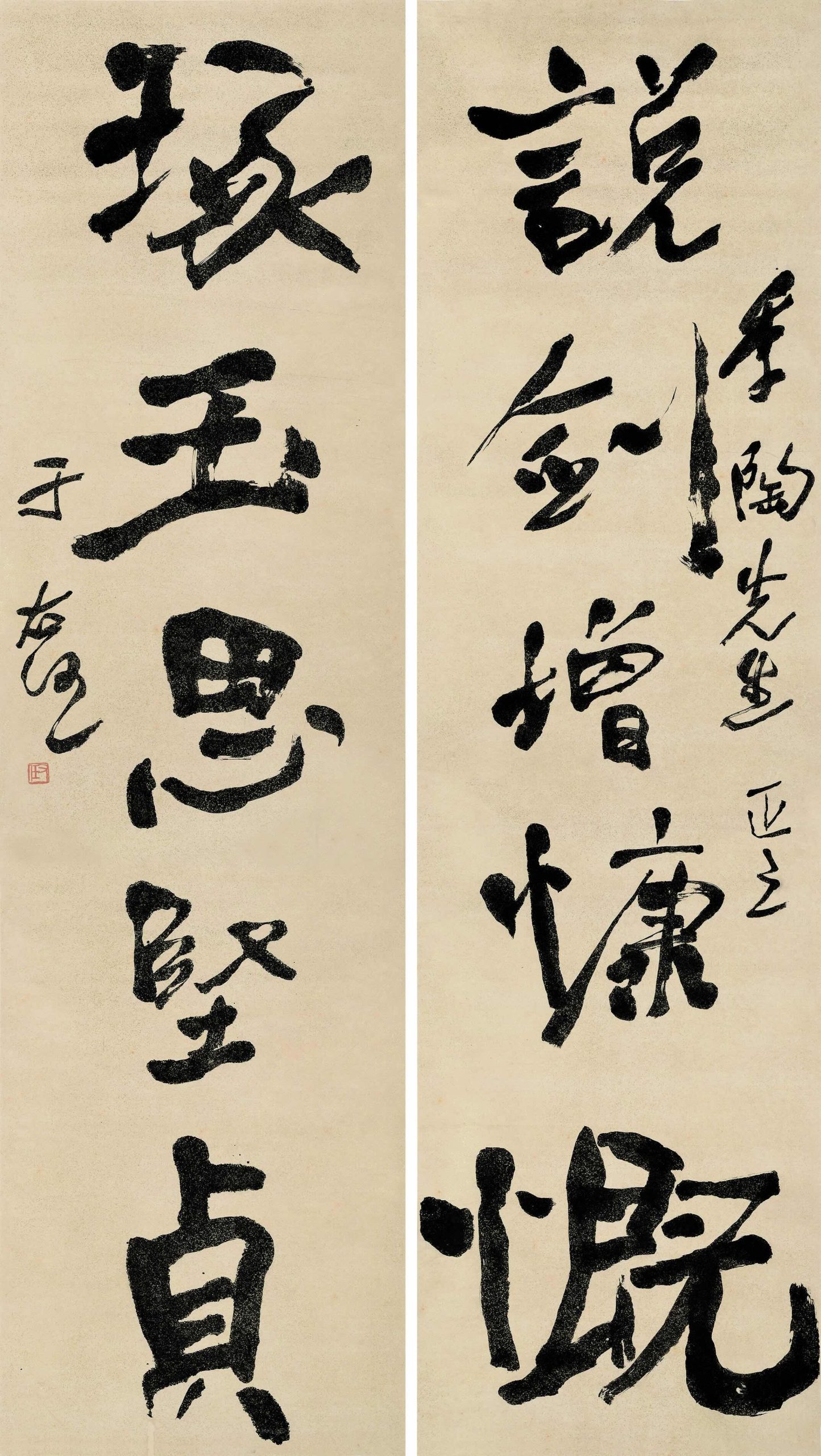

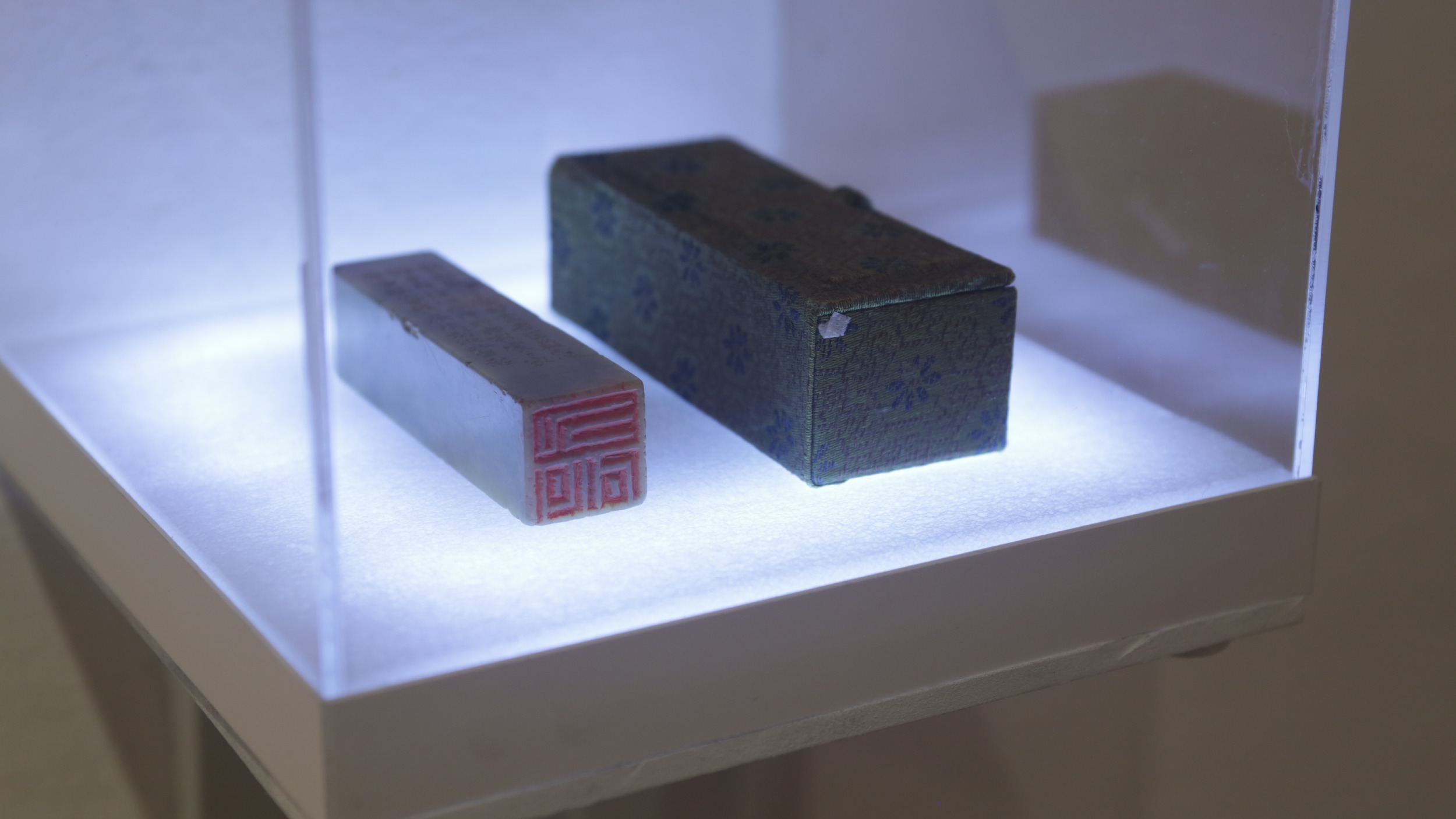

民国遗老于右任赠予戴季陶的大字“说剑增慷慨,琢玉思坚贞”,冯康侯自许的寸印:“可叵居”,以及一组“人民英雄纪念碑”的设计稿(图1-3)。

于是,新中国的开元之气与民国时代的慷慨磅礴,乱离之人的偏居独白(冯康侯在印章侧面刻着一首小诗:乱离无一可,历劫更名叵。巢覆雏幸存,栖心尚得所。无家处处家,宇宙能容我。康矦刻此以自慰),共同展开了“汉雅一百:偏好”所探寻的过往百年中国艺术和历史的全景而微观的画面(图4)。

而相比于前两件出自著名人物的艺术物,“人民英雄纪念碑”是一个不存在明确作者署名的“工程”,它以不具名的方式,从属于一个整全的、系统化的命名动作——为一个暂时无名甚至无形的国家命名、赋形。

二千二百年前,汉朝初定,萧何修建未央宫时对刘邦说:“非壮丽无以重威,且无令后世有以加也。”(《史记·高祖本纪》)此类政体草创期的造型努力所追求的,概莫如是:从各式蓝图中冶炼出唯一的范本,在物质中凝聚理念和历史,昭示气象与未来。所以,数十张全国范围多方征集的手绘设计稿上,显露出的是一种意识形态未定于一尊时的竭力尝试:所有的象征元素,无论重檐、五星,尖顶、玉琮,雕像、书法,勋章、旗帜,都被调动而起,集体卷入了一场“道成肉身”般的“符号运算”,目的都是为了解答一个共同的命题:如何才能准确、完整地再现这一新生的国家主体?

中国古人久有勒碑刻石、标榜功业、诉诸金石不朽的传统,但所造者实非“纪念碑”(monument)。城市-广场-纪念碑的组合,是中国经历现代化过程中所习来的建制,它与曾经的碑刻、礼器传统相融合,这种独特历史积淀而成的文化基因,正应对了“汉雅一百:偏好”策展的基本出发点——“三个艺术世界”的框架——在今日现实中并存的当代艺术的全球化艺术世界、传统文人的艺术世界、社会主义的艺术世界。

图4 “汉雅一百”展览现场的全景画面

无名之集

2013年11月,当我们刚刚开始“汉雅一百:偏好”的研究策展时,团队中曾经有人问道:“‘三个艺术世界’理论是不是我们策展的‘理论路径’?”我当时的回答是:“它是我们这次策展工作的‘理论对象’。”也就是说,我们以策展的方式,应该试图“拖拽”出一种不同的理解,甚至引起更进一步的理论思考。

所以,首先可以做的是经由一百件艺术物去感知和透视。在遍览一百件“艺术物”时,我们发现,几乎没有一件物不涉及至少“二个世界”,而“三个世界”虽可被视为三种政治主导范式在艺术中的残响,或反之,可以看作三种艺术意识和技术能力对政治的塑型,但是这种单方向的因果推导都是一种过于简单化的模型,跨时代的延续、交会、敌对、感染,才是真正的复杂性之所在。实际上,非常重要的一点在于:三个“艺术世界”的框架,其实并不过多涉及“艺术”的本体。它的重点不在于对艺术作品和艺术家的品评,而是将三个“艺术世界”视作三种不同的“生产方式”、三种历史过程导致的结果,把三种模式作为现象进行描绘和分析,这也正是它简明有力的原因。但某种程度上,策展的工作,恰恰是从这个理论框架所不包含的部分开始的。

因此,我们将对一百件艺术物进行的临时“集合”,取代了常规的“分类”(species),在现场的集合为:序、群、众、民、文、毛、山河、家国、身、网,这些代称以一种“包含多义的最小单位(汉字单字)”指向了一个复杂庞大而难拆分、互扰的汉语概念网:“人民”对立着外部之“敌”;“群众”对应着领导之“党”;“国家”的出现,对照着“家国”的失落——但今日之人类最大规模的周期性迁徙“春运”(每年春节前后的回乡离乡人次在数亿之多)却又完全可以从“家国”的角度解读;而“身”,既是“长恨此身非我有”之“身”,又是英雄“高大全”的献“身”之身,既有“匹夫”之义,又是西方造型传统中的“人体”,还牵扯到“性别”运动中的身体,乃至观念之中的“舍利子”,形而上的“物自‘身’”;还有一个仿佛与所有集合都有交集,但又没有集合能真正容纳的超级个体:“毛(泽东)”。

于是,在展览现场发生的不是分类归置而是临时并置,不是亚里士多德意义上“种加属差”式的“说明”,而是集合中的“对话”,偶遇、互文、化合、放射、转义、悖反,如《兰亭集序》云:“晤言一室之内”,“放浪形骸之外”,这种暂得之“集”,因寄所托,若合一契,正是此意。

当然,我们面对的作品无非是沉默的物和象,我们需要假设,当自己以一个未来的考古者的姿态,挖掘出了这一百件的大集合,如同现代人第一次走入金字塔的那刻,将如何开始解读?他们真正最希望解读的,也就是最有价值的部分,是什么?

基于这个意识,虽然事实上这些作品都大名鼎鼎,但是,在我们的工作中,这些作品和作者,都应该被还原为“无名”的状态。它们应该是用于成像的一层界面,是一些历史的伤口或者疤痕——曾经的所有狂野的动能全部塌缩在其中,等待再次的召唤。

图5 概念网:群、众、民、家、国、党

图6 集合“身”

图7 集合“毛”

[1] <阿比•瓦堡与无名之学>,载《潜能》,[意]乔吉奥·阿甘本著,王立秋、严和来译,漓江出版社,2014年。此处“无名之学”,参英译本为“Nameless Science”。

无名之学

在这个意义上,阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)的重要工作“记忆女神图集”(Mnemosyne Atlas)给了我们很大的启发,他用了Atlas这个词,这非常接近我们的图像工作:一种类似绘制地图,甚至可以说是在“拼图”的工程,由每一个精细的局部、它们之间的缝隙,共构成一幅巨大的全景,从而让无法被日常肉眼把握的、非常规尺度的形状呈现、显现。有趣的是,阿甘本(Giorio Agamben)认为瓦尔堡正是在建构着一个“存在却没有名称的学科”,一个“无名之学”;对这个在他生后才被以“图像学”(依然未必准确)指称的学科,瓦尔堡设立的目标,是为了克服历史学和人类学之间的对立,“使一个既是历史的又是伦理的难题成形”,因为,“图像严格来说既不是意识的也不是无意识的”[1]。几个与之相关的、我们反复提起的关键概念是:“意图”,物象、画面中蕴藏的意图,尤其是中文里具有的双关含义的“意图”,将“思想”和“外形”结合的一个独特的词;“激情”,这直接来自瓦尔堡的pathos或说pathosformel(激情程式),但同时我们也不应忘记pathos其实是亚里士多德在《修辞学》第一卷第二章中探讨的三种或然证明或说服方式logos-ethos-pathos中的一元;最后,是“结构”、“姿态”,和我们反复提起的历史“潜能”和“势能”,在某种程度上,今天的“策展”或许反而更接近瓦尔堡在他的那个时代所进行的思考、工作和拥有的企图。

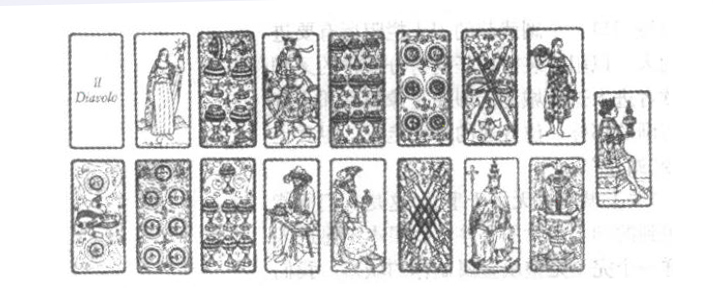

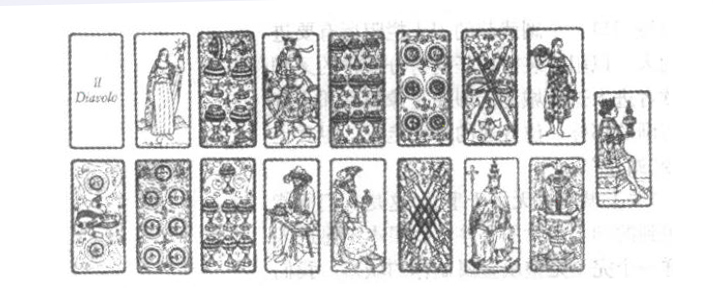

在临近展览的最后阶段,我一次次想起伊塔洛·卡尔维诺(Italo Calvino)的小说《命运交叉的城堡》(The Castle of Crossed Destinies)。所有的陌生人在进入一个城堡之后都失去了说话的能力变成了哑巴,他们用同一幅塔罗牌的不同排列组合,去沉默地讲述自己的故事。不同的人物在使用这些牌(实际上,是牌的图像)的时候,它不仅仅是符号学理论的一个实例,证明同一个“符号”在不同的“上下文”(context)中将如何改变含义、拥有怎样的任意的可能性,也不仅仅是像表面上那样,呈现为一个文学游戏:用一套图像生产不同的情节,毋宁说,正如这些塔罗牌的最初始的功能:“占卜”,它是用一个有限的系统去应对无穷的境遇,用有限之中的神秘去把握更大的神秘。

另一方面,就像塔罗牌在那个失声的城堡里被摊开,作品与它们每次造访的空间其实也达成某种沉默的对话。于是,对于我们现在身处的香港艺术中心,依托于空间生成,发明了大量作品之间隐含的对仗、指涉的关系(一个最简明的例子:耿建翌在同一本上重复印刷的书,指向了墙上的宣传画中被印刷了无数本的“唯一的书”)。不同墙面的折射/映射、上下楼层的贯穿,包括艺术中心多边形式的晶体结构,都融入了我们的展示之中。尤其空间整体的螺旋结构,它首先被理解为“一整面”卷曲盘旋的长墙,其次它使我们设置了最终抵达的一个历史动力和源头性的区域(马克思说历史是螺旋上升,而它相反,是螺旋下降、螺旋抵达),也就是“网”这个集合:四件携带着20世纪最沉浮激荡、晦暗汹涌的历史情绪的作品/艺术物(《阴符经》、《凌迟考》、《狂人日记》、《红旗渠》),被安放在一张天罗地网(《太公钓鱼,愿者上钩》)之下,周围是两岸三地百年历史事件交响的“音波墙”:将历史事件和作品理解为一个个发声之源,它们能量的强弱正如同音波的高低,彼此的共鸣、混响传递至今。

然而,在“音波墙”或说“历史谱线”上,也呈现着被程美宝批评为“结构性失忆”的历史症状。各个事件和作品之间仿佛只进行了单纯的并置,历史在这里成为了预制的“现成品”,艺术物和事件仍然处于表面紧邻、实际无关的状态,这某种程度上正好应和了约翰·哈特勒(Johan Hartle)在讨论汉斯·贝尔廷(Hans Belting)等人提出的全球性艺术(Global Art)时提到的一个很重要的概念peaceful coexistence——一种“和平共处”的关系。不过,如果我们从这个概念出发——它让人不由联想到1950年代中国曾经提出的“和平共处五项原则”(互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处),当我们把周恩来所提出的这五项原则和毛泽东1970年代关于冷战格局的“三个世界”理论,克林顿政府1990年代到2000年大力推行的全球化主张,两千多年前的《老子》第八十章的小国寡民“甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来”,同时连带在一起思考,可能会得到更多、更复杂的感受,而这种微妙、复杂的感觉,才是我们试图在历史和艺术物中阅读到的,所谓的来自三个世界的回声。

在展览闭幕后的今天,关于历史的“音波墙”的工作还在继续,对艺术与政治关系的质询最终反转了整个展览,暴露了我们真正应有的工作内容。正如瓦尔堡的观点,艺术品是储存了时代电荷的莱顿瓶,但他的图书馆最终是为了导向一门超越艺术史的广阔的、统一的学问,只有临近深渊,才能映照出埋藏于我们自身内部的分断。

图9 卡尔维诺《命运交叉的城堡》中用塔罗牌建立的叙事

[1] 碑文内容为:

三年以来在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽

三十年以来在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽

由此上溯到一千八百四十年从那时起为了反对内外敌人争取民族独立和人民自由幸福在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽

一九四九年九月三十日 中国人民政治协商会议第一届全体会议建立

无名之民

作为“国之重器”,最终的“人民英雄纪念碑”碑身上,正面铭刻着毛泽东手书的“人民英雄永垂不朽”,背面是周恩来手书的碑文,其中反复提起“[……]年以来在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽”[1]。但,何谓“人民英雄”?谁是,谁又不是?“人民”早已合二为一,但曾经“人”是统治者、贵族,“民”是被统治的人、奴隶。在碑文的不断“上溯”中,“人民英雄”又是何时出现的?还可以继续追问:“中华人民共和国”和“中华民国”之“民”,是否是同一个“民”?可有发生了什么迁移?再上溯孙中山提出的“三民主义”:“民族、民权、民生”,三“民”又是不是同一个?

在“群、众、民”这三个汉字所制造的集合中,我们开始反复切换于汉语的源头、西方语汇的翻译、当下的使用、艺术物的感知,从而切入这些熟悉却困难的概念,以及它们之间的交织和微妙。

群。《诗•小雅》:“谁谓尔无羊?三百维群。”群,羣也,君临于羊上(有趣的是,汉语中最好的价值判断:美、善、義,都和羊有关),“来啊,我们要屈身敬拜,在造我们的耶和华面前跪下。因为他是我们的上帝,我们是他草场的羊,是他手下的民。”(《圣经·诗篇95:6-7》)故教会人员为“牧师”。“群”是徒增数量,不产生结构,“群”缺乏真正的沟通,发生的只是无政府式的“布朗运动”;“君”更像是虚的存在,所以勒庞(Gustave Le Bon)在《乌合之众》(The Crowd: A Study of the Popular Mind)里认为“群体”是被无意识支配的。不过,群的优点也在这种特殊的“孤立”之中,《论语·卫灵公》:“君子矜而不争,群而不党。”——彼此间既存在必要的建设性的有机连带,又不因此连带而牺牲“公”(当然,今日的“党”所对应的是“Party”)。晚清严几道将赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)《社会学研究》(The Study of Sociology)译为《群学肄言》,将约翰·密尔(John Stuart Mill)《论自由》(On Liberty)译为《群己权界论》,以“国群小己”译“社会与个人”,当属基于中国传统和现实对“群”的意义阐发极有深意之举,直接通向“社会主义”在中国的兴起。“兽三为群,人三为众”(《国语•周语》),“群-众”也存有高低之分,而从“眾”至“众”,三“人”之间渐渐有人脱颖而出,凌驾于他人之上,是为管理结构和阶级的诞生。而“民”,平也,悯也,“民”是劳作者。《说文》训“民,眾萌也。”尚待化育,所以张载要“为天地立心,为生民立命”。

在“汉雅一百:偏好”的现场集合间,存在着一个“对视”:“民”的集合对视着“毛”(作为起义者、领袖、神的毛,及其后效和反噬)(图14):

批着浴袍的领袖向所有的“人民”挥手(唐小禾《在大风大浪里前进》),对视着某个向照相馆幕布上的“曙光”伸出手的青年(王兴伟作品)——到底是曾经炽热的革命只不过是虚幻的梦想,还是今天的现实是一厢情愿望向不真实的曙光(或许正是过去的允诺)以解脱现实的忧烦?

曾广智拜访的总统山的美国领袖对视着刘大鸿描绘的神坛上的中国领袖;如果把“人民”背后的诸种机制(为人民服务、人民当家作主、站在人民的立场上)、与“人民”相关的操作(发动、团结、依靠、帮助、熟悉、保护、教育、提高、歌颂、同情)、定义人民的“对立面”的理由(脱离、反对、危害),这一切,借用林肯在葛底斯堡演说中的三个著名的词组“of the people, by the people, for the people”的框架看待,相互失落、不相容、看似相同却迥异的是什么(图15)?

曾经被唤起的“工农千百万”(方增先作品)对视的则是“氓”——方力钧的“泼皮”。三件巨大作品组成的“毛”的“祭坛”前,摆放的是一位小民——阿Q(图16),经历革命洗礼后,那个烂泥般被蹂躏的阿Q成为了带着硬度的“泼皮”,或“氓”。“氓”原本也就是“民”,只因在现实生活和精神存在的流离失所又无所事事,沦为流民、亡民、无根之民,这仿佛是一种生物学通过社会革命(revolution)完成的进化(evolution)。

一批本无关联的作品——李桦《怒潮组画》中的《抓丁》和《起来》、庄辉《公元一九九七年十月十三日河南省安阳市道路绿化管理站全体职工合影纪念》、无名作者的《大干社会主义》、郑国谷《阳江青年的生活与梦幻》——却在集合中,共同构成了百年的“群体/集体”画面的变迁史:从被奴役和压迫到“哪里有压迫哪里就有反抗”的“百姓”,至集体主义的“群众”、想要改天换地的“人民”,再至娱乐、消费人生的“大众”。(图17-20)

图14 集合“民”对视着集合“毛”

图15 集合“民”对视着集合“毛”。方增先《唤起工农千百万》,方力钧《第二组之一》,刘大鸿《祭坛》,曾广智《总统山》,唐小禾《在大风大浪中前进》,王兴伟《曙光》

图16 “毛”的作品前是“阿Q”

而在“民”和“众”之间,也存在着一种对视。民者,①也,一把锥子刺向眼睛,也许那是受伤的奴隶之眼,尽管它们有反抗的可能——“民不畏死,奈何以死惧之”。郭沫若认为“民”是“盲”的初文,所以要“开启民智”,启蒙(enlighten)便是得见大光明。而“众”,从最早的②至③,三人头顶上锄禾日当午的青天白日,变为神目如电,或是“老大哥”之眼、统治者的监视(直至发展为“群众的眼睛是雪亮的”)。③与①正是两只相对视的眼睛,一道沉默而揪心的目光横亘其间。这个意义上,“群、众、民”的共同特点,正是它们的被观看的方式:之上存有监视,一个“上司”向下“俯瞰”,内部充满“环顾”,所有人看着所有人,同时,在“远望”中被概括成像,没有具体的名字。

物聚、人散。终于,所有的作者都离去了,而作品屏住了呼吸。展览是一次集结。也许广而言之,这集结的一百件艺术物——乃至任何一个展览(不论属于哪个艺术世界)、每一年的春晚(不同世界的“联欢”),充斥的都是某种可以被称为“民间艺术”的东西。然而,什么是民间?当代艺术的全球化世界、传统文人的艺术世界、社会主义的艺术世界,似乎都是依托它而来。“民间”是“三个艺术世界”之外的第四维吗?这一维却不像是与这三者平行的独立世界,而更像是共同依之建造世界的大地,三个艺术世界共有的土壤。但何者是“民间”的对立物呢?——似乎也正是这“三个艺术世界”。因为所谓“民间”,正可对立于官方、政府、权威,对立于国际、时尚、新潮,对立于风雅、文人、知识分子……这混沌草莽而生生不息的同一片土壤,充斥着自我对立形成的张力。孔子的时代就说礼失求诸野,也许,这既是我们的来处,也是我们的归宿。

我们总是一次次为无名的星空命名,在虚空中连接出星座,这集结而成的无名的群众民之眼,也留下了漫长的意味深长的目光的集合,去等待穿透时间的雾霾(图21)。正如另一位汉雅一百“艺术物”提供者北岛的著名诗句:“新的转机和闪闪星斗/正在缀满没有遮拦的天空/那是五千年的象形文字/那是未来人们凝视的眼睛。”

①②③

图21 凝视的眼睛

2014年

转载自《三个艺术世界》画册

本文由作者于2014年1月在香港艺术中心“汉雅一百:偏好”展览的开幕论坛上,代表此次展览的策展研究员们所作的一次论坛发言增改而成。

无名之国

三件20世纪中国的“艺术物”,并峙在“汉雅一百:偏好”展览的序厅:

民国遗老于右任赠予戴季陶的大字“说剑增慷慨,琢玉思坚贞”,冯康侯自许的寸印:“可叵居”,以及一组“人民英雄纪念碑”的设计稿(图1-3)。

于是,新中国的开元之气与民国时代的慷慨磅礴,乱离之人的偏居独白(冯康侯在印章侧面刻着一首小诗:乱离无一可,历劫更名叵。巢覆雏幸存,栖心尚得所。无家处处家,宇宙能容我。康矦刻此以自慰),共同展开了“汉雅一百:偏好”所探寻的过往百年中国艺术和历史的全景而微观的画面(图4)。

而相比于前两件出自著名人物的艺术物,“人民英雄纪念碑”是一个不存在明确作者署名的“工程”,它以不具名的方式,从属于一个整全的、系统化的命名动作——为一个暂时无名甚至无形的国家命名、赋形。

二千二百年前,汉朝初定,萧何修建未央宫时对刘邦说:“非壮丽无以重威,且无令后世有以加也。”(《史记·高祖本纪》)此类政体草创期的造型努力所追求的,概莫如是:从各式蓝图中冶炼出唯一的范本,在物质中凝聚理念和历史,昭示气象与未来。所以,数十张全国范围多方征集的手绘设计稿上,显露出的是一种意识形态未定于一尊时的竭力尝试:所有的象征元素,无论重檐、五星,尖顶、玉琮,雕像、书法,勋章、旗帜,都被调动而起,集体卷入了一场“道成肉身”般的“符号运算”,目的都是为了解答一个共同的命题:如何才能准确、完整地再现这一新生的国家主体?

中国古人久有勒碑刻石、标榜功业、诉诸金石不朽的传统,但所造者实非“纪念碑”(monument)。城市-广场-纪念碑的组合,是中国经历现代化过程中所习来的建制,它与曾经的碑刻、礼器传统相融合,这种独特历史积淀而成的文化基因,正应对了“汉雅一百:偏好”策展的基本出发点——“三个艺术世界”的框架——在今日现实中并存的当代艺术的全球化艺术世界、传统文人的艺术世界、社会主义的艺术世界。

图1 于右任对联“说剑增慷慨 琢玉思坚贞”,1920或1930年代

图2 冯康侯印“可叵居”篆刻,1960年代

图3 人民英雄纪念碑征集的设计稿,1952年

图4 “汉雅一百”展览现场的全景画面

无名之集

2013年11月,当我们刚刚开始“汉雅一百:偏好”的研究策展时,团队中曾经有人问道:“‘三个艺术世界’理论是不是我们策展的‘理论路径’?”我当时的回答是:“它是我们这次策展工作的‘理论对象’。”也就是说,我们以策展的方式,应该试图“拖拽”出一种不同的理解,甚至引起更进一步的理论思考。

所以,首先可以做的是经由一百件艺术物去感知和透视。在遍览一百件“艺术物”时,我们发现,几乎没有一件物不涉及至少“二个世界”,而“三个世界”虽可被视为三种政治主导范式在艺术中的残响,或反之,可以看作三种艺术意识和技术能力对政治的塑型,但是这种单方向的因果推导都是一种过于简单化的模型,跨时代的延续、交会、敌对、感染,才是真正的复杂性之所在。实际上,非常重要的一点在于:三个“艺术世界”的框架,其实并不过多涉及“艺术”的本体。它的重点不在于对艺术作品和艺术家的品评,而是将三个“艺术世界”视作三种不同的“生产方式”、三种历史过程导致的结果,把三种模式作为现象进行描绘和分析,这也正是它简明有力的原因。但某种程度上,策展的工作,恰恰是从这个理论框架所不包含的部分开始的。

因此,我们将对一百件艺术物进行的临时“集合”,取代了常规的“分类”(species),在现场的集合为:序、群、众、民、文、毛、山河、家国、身、网,这些代称以一种“包含多义的最小单位(汉字单字)”指向了一个复杂庞大而难拆分、互扰的汉语概念网:“人民”对立着外部之“敌”;“群众”对应着领导之“党”;“国家”的出现,对照着“家国”的失落——但今日之人类最大规模的周期性迁徙“春运”(每年春节前后的回乡离乡人次在数亿之多)却又完全可以从“家国”的角度解读;而“身”,既是“长恨此身非我有”之“身”,又是英雄“高大全”的献“身”之身,既有“匹夫”之义,又是西方造型传统中的“人体”,还牵扯到“性别”运动中的身体,乃至观念之中的“舍利子”,形而上的“物自‘身’”;还有一个仿佛与所有集合都有交集,但又没有集合能真正容纳的超级个体:“毛(泽东)”。

于是,在展览现场发生的不是分类归置而是临时并置,不是亚里士多德意义上“种加属差”式的“说明”,而是集合中的“对话”,偶遇、互文、化合、放射、转义、悖反,如《兰亭集序》云:“晤言一室之内”,“放浪形骸之外”,这种暂得之“集”,因寄所托,若合一契,正是此意。

当然,我们面对的作品无非是沉默的物和象,我们需要假设,当自己以一个未来的考古者的姿态,挖掘出了这一百件的大集合,如同现代人第一次走入金字塔的那刻,将如何开始解读?他们真正最希望解读的,也就是最有价值的部分,是什么?

基于这个意识,虽然事实上这些作品都大名鼎鼎,但是,在我们的工作中,这些作品和作者,都应该被还原为“无名”的状态。它们应该是用于成像的一层界面,是一些历史的伤口或者疤痕——曾经的所有狂野的动能全部塌缩在其中,等待再次的召唤。

图5 概念网:群、众、民、家、国、党

图6 集合“身”

图7 集合“毛”

[1] <阿比•瓦堡与无名之学>,载《潜能》,[意]乔吉奥·阿甘本著,王立秋、严和来译,漓江出版社,2014年。此处“无名之学”,参英译本为“Nameless Science”。

无名之学

在这个意义上,阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)的重要工作“记忆女神图集”(Mnemosyne Atlas)给了我们很大的启发,他用了Atlas这个词,这非常接近我们的图像工作:一种类似绘制地图,甚至可以说是在“拼图”的工程,由每一个精细的局部、它们之间的缝隙,共构成一幅巨大的全景,从而让无法被日常肉眼把握的、非常规尺度的形状呈现、显现。有趣的是,阿甘本(Giorio Agamben)认为瓦尔堡正是在建构着一个“存在却没有名称的学科”,一个“无名之学”;对这个在他生后才被以“图像学”(依然未必准确)指称的学科,瓦尔堡设立的目标,是为了克服历史学和人类学之间的对立,“使一个既是历史的又是伦理的难题成形”,因为,“图像严格来说既不是意识的也不是无意识的”[1]。几个与之相关的、我们反复提起的关键概念是:“意图”,物象、画面中蕴藏的意图,尤其是中文里具有的双关含义的“意图”,将“思想”和“外形”结合的一个独特的词;“激情”,这直接来自瓦尔堡的pathos或说pathosformel(激情程式),但同时我们也不应忘记pathos其实是亚里士多德在《修辞学》第一卷第二章中探讨的三种或然证明或说服方式logos-ethos-pathos中的一元;最后,是“结构”、“姿态”,和我们反复提起的历史“潜能”和“势能”,在某种程度上,今天的“策展”或许反而更接近瓦尔堡在他的那个时代所进行的思考、工作和拥有的企图。

在临近展览的最后阶段,我一次次想起伊塔洛·卡尔维诺(Italo Calvino)的小说《命运交叉的城堡》(The Castle of Crossed Destinies)。所有的陌生人在进入一个城堡之后都失去了说话的能力变成了哑巴,他们用同一幅塔罗牌的不同排列组合,去沉默地讲述自己的故事。不同的人物在使用这些牌(实际上,是牌的图像)的时候,它不仅仅是符号学理论的一个实例,证明同一个“符号”在不同的“上下文”(context)中将如何改变含义、拥有怎样的任意的可能性,也不仅仅是像表面上那样,呈现为一个文学游戏:用一套图像生产不同的情节,毋宁说,正如这些塔罗牌的最初始的功能:“占卜”,它是用一个有限的系统去应对无穷的境遇,用有限之中的神秘去把握更大的神秘。

另一方面,就像塔罗牌在那个失声的城堡里被摊开,作品与它们每次造访的空间其实也达成某种沉默的对话。于是,对于我们现在身处的香港艺术中心,依托于空间生成,发明了大量作品之间隐含的对仗、指涉的关系(一个最简明的例子:耿建翌在同一本上重复印刷的书,指向了墙上的宣传画中被印刷了无数本的“唯一的书”)。不同墙面的折射/映射、上下楼层的贯穿,包括艺术中心多边形式的晶体结构,都融入了我们的展示之中。尤其空间整体的螺旋结构,它首先被理解为“一整面”卷曲盘旋的长墙,其次它使我们设置了最终抵达的一个历史动力和源头性的区域(马克思说历史是螺旋上升,而它相反,是螺旋下降、螺旋抵达),也就是“网”这个集合:四件携带着20世纪最沉浮激荡、晦暗汹涌的历史情绪的作品/艺术物(《阴符经》、《凌迟考》、《狂人日记》、《红旗渠》),被安放在一张天罗地网(《太公钓鱼,愿者上钩》)之下,周围是两岸三地百年历史事件交响的“音波墙”:将历史事件和作品理解为一个个发声之源,它们能量的强弱正如同音波的高低,彼此的共鸣、混响传递至今。

然而,在“音波墙”或说“历史谱线”上,也呈现着被程美宝批评为“结构性失忆”的历史症状。各个事件和作品之间仿佛只进行了单纯的并置,历史在这里成为了预制的“现成品”,艺术物和事件仍然处于表面紧邻、实际无关的状态,这某种程度上正好应和了约翰·哈特勒(Johan Hartle)在讨论汉斯·贝尔廷(Hans Belting)等人提出的全球性艺术(Global Art)时提到的一个很重要的概念peaceful coexistence——一种“和平共处”的关系。不过,如果我们从这个概念出发——它让人不由联想到1950年代中国曾经提出的“和平共处五项原则”(互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处),当我们把周恩来所提出的这五项原则和毛泽东1970年代关于冷战格局的“三个世界”理论,克林顿政府1990年代到2000年大力推行的全球化主张,两千多年前的《老子》第八十章的小国寡民“甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来”,同时连带在一起思考,可能会得到更多、更复杂的感受,而这种微妙、复杂的感觉,才是我们试图在历史和艺术物中阅读到的,所谓的来自三个世界的回声。

在展览闭幕后的今天,关于历史的“音波墙”的工作还在继续,对艺术与政治关系的质询最终反转了整个展览,暴露了我们真正应有的工作内容。正如瓦尔堡的观点,艺术品是储存了时代电荷的莱顿瓶,但他的图书馆最终是为了导向一门超越艺术史的广阔的、统一的学问,只有临近深渊,才能映照出埋藏于我们自身内部的分断。

图8 阿比•瓦尔堡的“记忆女神图集”

图9 卡尔维诺《命运交叉的城堡》中用塔罗牌建立的叙事

图10 耿建翌的作品(《错印的书》,1992年):在同一本上重复印刷的书,指向了墙上的宣传画中被印刷了无数本的“唯一的书”(傅琳 《毛泽东思想是我们的命根子》,木刻版画,1960年代晚期)

图11 折射、贯穿:空间进入展示之中

图12 黄永砅,天罗地网(《太公钓鱼,愿者上钩》,装置,2000年)之下的《阴符经》(康有为,纸本水墨,1917)、《凌迟考》(陈界仁,录像,2002年)、《狂人日记》(赵延年,木刻版画,一组38幅,1985年)和《红旗渠》(16毫米胶片,1970年)

图13 百年历史事件与艺术物交织的“音波墙”空间

[1] 碑文内容为:

三年以来在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽

三十年以来在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽

由此上溯到一千八百四十年从那时起为了反对内外敌人争取民族独立和人民自由幸福在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽

一九四九年九月三十日 中国人民政治协商会议第一届全体会议建立

无名之民

作为“国之重器”,最终的“人民英雄纪念碑”碑身上,正面铭刻着毛泽东手书的“人民英雄永垂不朽”,背面是周恩来手书的碑文,其中反复提起“[……]年以来在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽”[1]。但,何谓“人民英雄”?谁是,谁又不是?“人民”早已合二为一,但曾经“人”是统治者、贵族,“民”是被统治的人、奴隶。在碑文的不断“上溯”中,“人民英雄”又是何时出现的?还可以继续追问:“中华人民共和国”和“中华民国”之“民”,是否是同一个“民”?可有发生了什么迁移?再上溯孙中山提出的“三民主义”:“民族、民权、民生”,三“民”又是不是同一个?

在“群、众、民”这三个汉字所制造的集合中,我们开始反复切换于汉语的源头、西方语汇的翻译、当下的使用、艺术物的感知,从而切入这些熟悉却困难的概念,以及它们之间的交织和微妙。

群。《诗•小雅》:“谁谓尔无羊?三百维群。”群,羣也,君临于羊上(有趣的是,汉语中最好的价值判断:美、善、義,都和羊有关),“来啊,我们要屈身敬拜,在造我们的耶和华面前跪下。因为他是我们的上帝,我们是他草场的羊,是他手下的民。”(《圣经·诗篇95:6-7》)故教会人员为“牧师”。“群”是徒增数量,不产生结构,“群”缺乏真正的沟通,发生的只是无政府式的“布朗运动”;“君”更像是虚的存在,所以勒庞(Gustave Le Bon)在《乌合之众》(The Crowd: A Study of the Popular Mind)里认为“群体”是被无意识支配的。不过,群的优点也在这种特殊的“孤立”之中,《论语·卫灵公》:“君子矜而不争,群而不党。”——彼此间既存在必要的建设性的有机连带,又不因此连带而牺牲“公”(当然,今日的“党”所对应的是“Party”)。晚清严几道将赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)《社会学研究》(The Study of Sociology)译为《群学肄言》,将约翰·密尔(John Stuart Mill)《论自由》(On Liberty)译为《群己权界论》,以“国群小己”译“社会与个人”,当属基于中国传统和现实对“群”的意义阐发极有深意之举,直接通向“社会主义”在中国的兴起。“兽三为群,人三为众”(《国语•周语》),“群-众”也存有高低之分,而从“眾”至“众”,三“人”之间渐渐有人脱颖而出,凌驾于他人之上,是为管理结构和阶级的诞生。而“民”,平也,悯也,“民”是劳作者。《说文》训“民,眾萌也。”尚待化育,所以张载要“为天地立心,为生民立命”。

在“汉雅一百:偏好”的现场集合间,存在着一个“对视”:“民”的集合对视着“毛”(作为起义者、领袖、神的毛,及其后效和反噬)(图14):

批着浴袍的领袖向所有的“人民”挥手(唐小禾《在大风大浪里前进》),对视着某个向照相馆幕布上的“曙光”伸出手的青年(王兴伟作品)——到底是曾经炽热的革命只不过是虚幻的梦想,还是今天的现实是一厢情愿望向不真实的曙光(或许正是过去的允诺)以解脱现实的忧烦?

曾广智拜访的总统山的美国领袖对视着刘大鸿描绘的神坛上的中国领袖;如果把“人民”背后的诸种机制(为人民服务、人民当家作主、站在人民的立场上)、与“人民”相关的操作(发动、团结、依靠、帮助、熟悉、保护、教育、提高、歌颂、同情)、定义人民的“对立面”的理由(脱离、反对、危害),这一切,借用林肯在葛底斯堡演说中的三个著名的词组“of the people, by the people, for the people”的框架看待,相互失落、不相容、看似相同却迥异的是什么(图15)?

曾经被唤起的“工农千百万”(方增先作品)对视的则是“氓”——方力钧的“泼皮”。三件巨大作品组成的“毛”的“祭坛”前,摆放的是一位小民——阿Q(图16),经历革命洗礼后,那个烂泥般被蹂躏的阿Q成为了带着硬度的“泼皮”,或“氓”。“氓”原本也就是“民”,只因在现实生活和精神存在的流离失所又无所事事,沦为流民、亡民、无根之民,这仿佛是一种生物学通过社会革命(revolution)完成的进化(evolution)。

一批本无关联的作品——李桦《怒潮组画》中的《抓丁》和《起来》、庄辉《公元一九九七年十月十三日河南省安阳市道路绿化管理站全体职工合影纪念》、无名作者的《大干社会主义》、郑国谷《阳江青年的生活与梦幻》——却在集合中,共同构成了百年的“群体/集体”画面的变迁史:从被奴役和压迫到“哪里有压迫哪里就有反抗”的“百姓”,至集体主义的“群众”、想要改天换地的“人民”,再至娱乐、消费人生的“大众”。(图17-20)

图14 集合“民”对视着集合“毛”

图15 集合“民”对视着集合“毛”。方增先《唤起工农千百万》,方力钧《第二组之一》,刘大鸿《祭坛》,曾广智《总统山》,唐小禾《在大风大浪中前进》,王兴伟《曙光》

图16 “毛”的作品前是“阿Q”

图17 李桦《怒潮组画》中的《抓丁》、《起来》,木刻版画,1947年

图18 无名作者的《大干社会主义》彩墨纸本,1960年代晚期

图19 庄辉,《公元一九九七年十月十三日河南省安阳市道路绿化管理站全体职工合影纪念》(局部),黑白照片,1997年

图20 郑国谷,《阳江青年的生活与梦幻》(局部)接触晒印彩色照片,1995-1998年

而在“民”和“众”之间,也存在着一种对视。民者,①也,一把锥子刺向眼睛,也许那是受伤的奴隶之眼,尽管它们有反抗的可能——“民不畏死,奈何以死惧之”。郭沫若认为“民”是“盲”的初文,所以要“开启民智”,启蒙(enlighten)便是得见大光明。而“众”,从最早的②至③,三人头顶上锄禾日当午的青天白日,变为神目如电,或是“老大哥”之眼、统治者的监视(直至发展为“群众的眼睛是雪亮的”)。③与①正是两只相对视的眼睛,一道沉默而揪心的目光横亘其间。这个意义上,“群、众、民”的共同特点,正是它们的被观看的方式:之上存有监视,一个“上司”向下“俯瞰”,内部充满“环顾”,所有人看着所有人,同时,在“远望”中被概括成像,没有具体的名字。

物聚、人散。终于,所有的作者都离去了,而作品屏住了呼吸。展览是一次集结。也许广而言之,这集结的一百件艺术物——乃至任何一个展览(不论属于哪个艺术世界)、每一年的春晚(不同世界的“联欢”),充斥的都是某种可以被称为“民间艺术”的东西。然而,什么是民间?当代艺术的全球化世界、传统文人的艺术世界、社会主义的艺术世界,似乎都是依托它而来。“民间”是“三个艺术世界”之外的第四维吗?这一维却不像是与这三者平行的独立世界,而更像是共同依之建造世界的大地,三个艺术世界共有的土壤。但何者是“民间”的对立物呢?——似乎也正是这“三个艺术世界”。因为所谓“民间”,正可对立于官方、政府、权威,对立于国际、时尚、新潮,对立于风雅、文人、知识分子……这混沌草莽而生生不息的同一片土壤,充斥着自我对立形成的张力。孔子的时代就说礼失求诸野,也许,这既是我们的来处,也是我们的归宿。

我们总是一次次为无名的星空命名,在虚空中连接出星座,这集结而成的无名的群众民之眼,也留下了漫长的意味深长的目光的集合,去等待穿透时间的雾霾(图21)。正如另一位汉雅一百“艺术物”提供者北岛的著名诗句:“新的转机和闪闪星斗/正在缀满没有遮拦的天空/那是五千年的象形文字/那是未来人们凝视的眼睛。”

①②③

图21 凝视的眼睛

2014年

转载自《三个艺术世界》画册

小.jpg)